“What Can Be Bought Must Be Bought...”: Academic Ethics in the Context of “Normal Anomie” of the Russian Society

- Autores: Kashina M.А.1, Vasilyeva V.A.1

-

Afiliações:

- North-West Institute of Management of RANEPA

- Edição: Volume 29, Nº 3 (2025)

- Páginas: 489-506

- Seção: Point of View

- ##submission.dateSubmitted##: 26.01.2025

- ##submission.dateAccepted##: 17.03.2025

- ##submission.datePublished##: 22.09.2025

- URL: https://medbiosci.ru/1991-9468/article/view/278075

- DOI: https://doi.org/10.15507/1991-9468.029.202503.489-506

- EDN: https://elibrary.ru/modwrb

- ID: 278075

Citar

Texto integral

Resumo

Introduction. Despite the impossibility of overestimating the importance of compliance with academic norms in conducting scientific research, there has been an increase in the diversity and number of academic deviations, and violations of academic ethics have become routine and are not perceived by the university community as a serious problem. The attitude of scientists toward violations of academic ethics and the need to comply with them remains insufficiently studied. The purpose of the study is to determine the importance of compliance with academic ethics standards for researchers at universities in the Northwestern Federal District.

Materials and Methods. The study employed a mixed-methods design, combining qualitative and quantitative approaches. Data were collected through five focus groups with postgraduate students from Saint Petersburg universities and an expert online survey of 115 university representatives from the Northwestern Federal District of Russia. Focus groups were organized to familiarize participants with the arguments of young researchers regarding the possibilities of academic deviations. An online survey allowed for quantitative assessments of various positions on the research topic, and the use of scales allowed for a quantitative assessment of qualitative characteristics, in particular the relevance of the problem of academic fraud for universities.

Results. The research hypothesis about the presence of high tolerance for violations of academic ethical norms and a decline in trust in the mechanisms for controlling compliance with these norms was confirmed. Postgraduate students adapt to academic anomie, believing that the requirements of academic ethics in writing dissertations in the humanities and social sciences are very difficult to fulfill. Representatives of educational institutions in the Northwestern Federal District of Russia are willing to justify deviations from academic ethical norms in the presence of objective circumstances. External social control over compliance with academic ethics is recognized as ineffective, due to the impunity of scientists with confirmed plagiarism.

Discussion and Conclusion. The results of the conducted research confirm the dominance of rational and pragmatic expediency in the scientific and pedagogical community today. The norms of academic ethics are declared, but not respected, deviant practices become routine, thereby normalized. According to the respondents, external social control over compliance with academic standards is ineffective, which inevitably leads to an increase in violations of academic ethics. The results of the study confirm the dominance of rational-pragmatic expediency in the scientific and pedagogical community today.

Texto integral

Введение

Необходимость соблюдения норм академической этики, наряду с другими постулатами, которая раньше казалась незыблемой, сегодня ставится под сомнение.

Явление массового нарушения социальных норм, утрата их регулятивных функций отмечается Э. Дюркгеймом как состояние аномии1. Однако, по мнению ученого, оно носило временный характер, поскольку общество возвращается к стабильности в связи с институционализацией новой системы норм и правил. Согласно Р. Мертону, аномия проявляется как рассогласование между социально одобряемыми целями и легитимными средствами их достижения: чем больше людей готовы нарушить установленные нормы при достижении своих целей, тем более неустойчиво общество2.

В 2014 г. российским социологом С. А. Кравченко предложен термин «нормальная аномия», понимаемый как «расширяющаяся совокупность уязвимостей для социума в виде побочных эффектов инновационной, рационально-прагматической деятельности Человека» [1]. С его точки зрения, «аномия, квинтэссенцией которой является безнормие, сама стала нормой современной жизни» [1]. Другими словами, невозможно иметь стабильную и неизменную систему социальных норм в постоянно меняющихся условиях, к которым относятся обновление ценностей, приоритетов, стиля жизни общества, мотиваций деятельности человека, стирание границ между рабочим и свободным временем и др. В социальных институтах также наблюдается процесс трансформации: в результате кардинальных изменений во внешней среде становится затруднительным, или даже невозможным существование действующих долгое время институциональных норм и правил [2].

Концепт «нормальной аномии» может быть использован для анализа проблемы роста академических девиаций, под которыми в данном исследовании понимается отклонение от фундаментальных этических норм, принятых в системе высшего образования, в том числе специфические формы девиаций, характерные для научной и аспирантской среды (плагиат, покупка заказных работ (гострайтинг) и др.)3. «Нормальная аномия» приводит к преобразованию академической этики из основополагающего регулятора действий ученого в формальность, игнорируемую ради собственных интересов или вынужденного соответствия разного рода требованиям, условиям или обстоятельствам. Исследователи становятся «инноваторами» (Р. Мертон) в связи с бесперспективностью следования установленным нормам академической этики.

Проблема усугубляется особым значением этики в науке [3], серьезностью негативных последствий академических девиаций для общества и их влиянием на глобальные процессы. В деятельности ученого этика определяет, каким образом должны быть получены, интерпретированы и использованы знания, что становится очевидным для медицины, физики и точных наук, где ошибки или недобросовестные действия могут привести к негативным последствиям. Некорректное проведение клинических исследований может поставить под угрозу здоровье и жизнь пациентов [4], а фальсификация данных в физике или химии способна подорвать доверие к научной области в целом [5] и даже привести к техногенным катастрофам.

Не нуждается в доказательстве тезис о том, что использование недостоверных или искаженных результатов социально-гуманитарных исследований ведет к принятию неверных управленческих и политических решений, что, в свою очередь, вызывает рост социальной напряженности в обществе и снижение уровня и качества жизни населения.

Целью исследования выступает оценка значимости для акторов научной деятельности учебных заведений Северо-Западного федерального округа РФ необходимости следования нормам академической этики.

Проверяемая гипотеза состоит в том, что в настоящее время среди исследователей социально-гуманитарного профиля вузов Северо-Западного федерального округа России происходит размывание строгих норм академической этики, что связано с изменением их оценки серьезности последствий академических девиаций в условиях «нормальной аномии».

Обзор литературы

Вопросы академической этики актуализируются вследствие тесной связи исследовательской деятельности с изучением личности, социальными экспериментами4, поскольку важное значение имеет не только строгая методология, но и уважение человеческого достоинства, обеспечение конфиденциальности полученной информации. Неправомерное использование в исследованиях персональных данных информантов может привести к судебным искам против ученых и университетов. Также имеются скрытые риски, например, необходимость учета психологического и эмоционального влияния на исполнителя представленных материалов при подаче на аутсорс, транскрибацию аудиозаписей интервью или фокус-групп [6]. А. Гринбаум отмечает, что «исследователи должны стремиться к пониманию возможных социальных последствий своей работы, а также обладать необходимыми умениями для всестороннего обдумывания изменений в мире, к которым может привести их деятельность» [7].

Однако академическая этика зачастую воспринимается учеными как ограничение свободы в исследованиях и публикациях. Согласно эпистемическому анархизму П. Фейерабенда, любые действия ученого легитимны при условии получения им научного результата5. И данные многочисленных исследований доказывают распространенность этой позиции среди ученых [8; 9]. На данный момент имеется большое количество публикаций, в которых анализируются факторы, ведущие к нарушению академической этики – внутренняя конкуренция, учет результативности публикационной деятельности [10], зависимость от грантов, желание университетов войти в международные рейтинги и др. [11]. При этом отмечается недостаточное число работ, посвященных исследованию отношения академического сообщества к «размытию» норм и правил, к ситуации академической аномии – прекращению функционирования прежних этических принципов при отсутствии новых подходов, регулирующих научную деятельность.

Сложность изучения данной темы связана с ее сензитивностью и нежеланием прямо признавать пользу от нарушения норм академической этики, несмотря на постоянный рост количества академических девиаций. Это требует использования методов сбора информации, которые позволяют респондентам свободно высказывать свою точку зрения с возможностью ее аргументирования, что особенно актуально в ситуации академической аномии, предполагающей размывание норм научной деятельности.

В данной работе мы сосредоточимся на двух исследовательских вопросах:

- Какую роль играет академическая этика в жизни современных российских университетов, по мнению самих исследователей?

- Сохраняет ли она для ученых свою контролирующую и ориентирующую функции?

Материалы и методы

Методология. В работе были применены концепция культурной травмы П. Штомпки [12], модифицированная Ж. Тощенко в концепцию общества травмы для российского общества6, концепция нормальной аномии С. А. Кравченко [1]. Данные подходы объединены идеей растущей уязвимости общества и человека перед быстрыми изменениями, многие из которых нарушают привычный ход событий и меняют сложившиеся практики, культурно травмируя человека впоследствии. Преодолевая эти травмы, он приспосабливается к новым условиям жизни. Причиной травм и деформации общественных отношений могут выступать принятые решения политиков, государственных деятелей, чиновников. Низкий уровень их ответственности за свои действия ведет к системной деформации общественных отношений. Речь идет не об отдельных исторических событиях, оказывающих на людей травмирующее воздействие, например, финансовом кризисе, а о перманентном состоянии неопределенности. Нестабильность общественных отношений, необходимость приспосабливаться к неблагоприятным условиям порождает «нормальную аномию», т. е. выдвижение у индивидов на первый план прагматических целей выживания и достижения успеха, а на второй – соблюдение социальных, в частности, этических норм. В результате актуализируется оценка самими исследователями значимости следования академическим нормам. Для этого в данной работе решаются следующие задачи:

- Рассмотреть феномен нарушения норм академической этики с позиции теории нормальной аномии.

- Оценить субъективную значимость соблюдения норм академической этики для молодых исследователей при написании диссертаций.

- Определить важность соблюдения норм академической этики с точки зрения сотрудников и НПР университетов.

Дизайн исследования: качественно-количественный.

Методы сбора эмпирической информации: фокус-группы с аспирантами петербургских вузов, онлайн-опрос представителей вузов Северо-Западного федерального округа.

Методы анализа данных: качественный анализ материалов фокус-групп, количественный анализ данных онлайн-опроса.

Объектом исследования выступают научно-педагогические работники и аспиранты вузов Северо-Западного федерального округа России, которые проводят исследования в области социально-гуманитарных наук.

Предмет исследования – восприятие нарушений академической этики акторами научной деятельности учебных заведений Северо-Западного федерального округа России.

Эмпирическая база. Характеристика фокус-групп. Были проведены 5 фокус-групп, в которые вошли 26 аспирантов из учебных заведений г. Санкт-Петербурга (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики (Санкт-Петербург) (далее – НИУ ВШЭ СПб), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (далее – СПбГПУ), Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (далее – РГПУ им. А. И. Герцена), Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации) (далее – СЗИУ РАНХиГС)) (табл. 1). Исследование проводилось в период с ноября 2023 по февраль 2024 гг.7 Все респонденты были проинформированы о цели исследования и выразили готовность (согласие) к сотрудничеству.

Т а б л и ц а 1. Распределение участников фокус-групп по курсу обучения и полу (абс. число)

T a b l e 1. Distribution of focus group participants by training course and gender (absolute number)

Вуз / University | Курс обучения / Years of study | Количество участников, чел. / Number of participants, pers. | Женщины / Women | Мужчины / Men |

НИУ ВШЭ СПб / HSE University St. Petersburg | 2–3 | 5 | 2 | 3 |

СПбГПУ / SPbPU | 1–2 | 5 | 2 | 3 |

РГПУ / Herzen University | 1–3 | 4 | 1 | 3 |

СЗИУ РАНХиГС / RANEPA St. Petersburg | 2–3 | 7 | – | 7 |

СЗИУ РАНХиГС / RANEPA St. Petersburg | 1 | 5 | – | 5 |

Источник: составлено авторами.

Source: Compiled by the authors.

Характеристика выборки онлайн-опроса. Использовалась многоступенчатая процедура выборки8. Всего в онлайн-опросе приняло участие 115 чел. из 32 образовательных организаций высшего образования Северо-Западного федерального округа. Половина респондентов (54 чел.) представляет вузы г. Санкт-Петербурга. Из остальных субъектов получено от 2 до 18 анкет. Опрос проводился в июле – октябре 2024 г.

Описание процедуры и характера выборки. Исследование социально-демографических характеристик участников опроса показывает их соответствие общему распределению среди научно-педагогических работников высшей школы России9. В выборке представлено 69 % женщин, в генеральной совокупности – 59 %, что объясняется их большим стремлением, в отличие от мужчин, участвовать в онлайн-опросах. Преобладающее большинство опрошенных – кандидаты (62 %) и доктора наук (18 %) (в генеральной совокупности 58 % и 15 %, соответственно), что укладывается в стандартную ошибку выборки. С точки зрения возрастной характеристики, в выборке онлайн-опроса представлены преимущественно информанты молодых возрастов: в опросе участвовало только 13 % лиц в возрасте 60 лет и старше, в то время как в генеральной совокупности таких научно-педагогических работников – 29 %, что отвечает задачам исследования, поскольку речь идет о перспективах развития научных исследований в высшей школе. Критерием экспертности респондента выступало решение руководителя организации относительно участия сотрудников в опросе. Характеристики выборки подтверждают наличие у опрошенных необходимого социального и профессионального опыта.

Результаты исследования

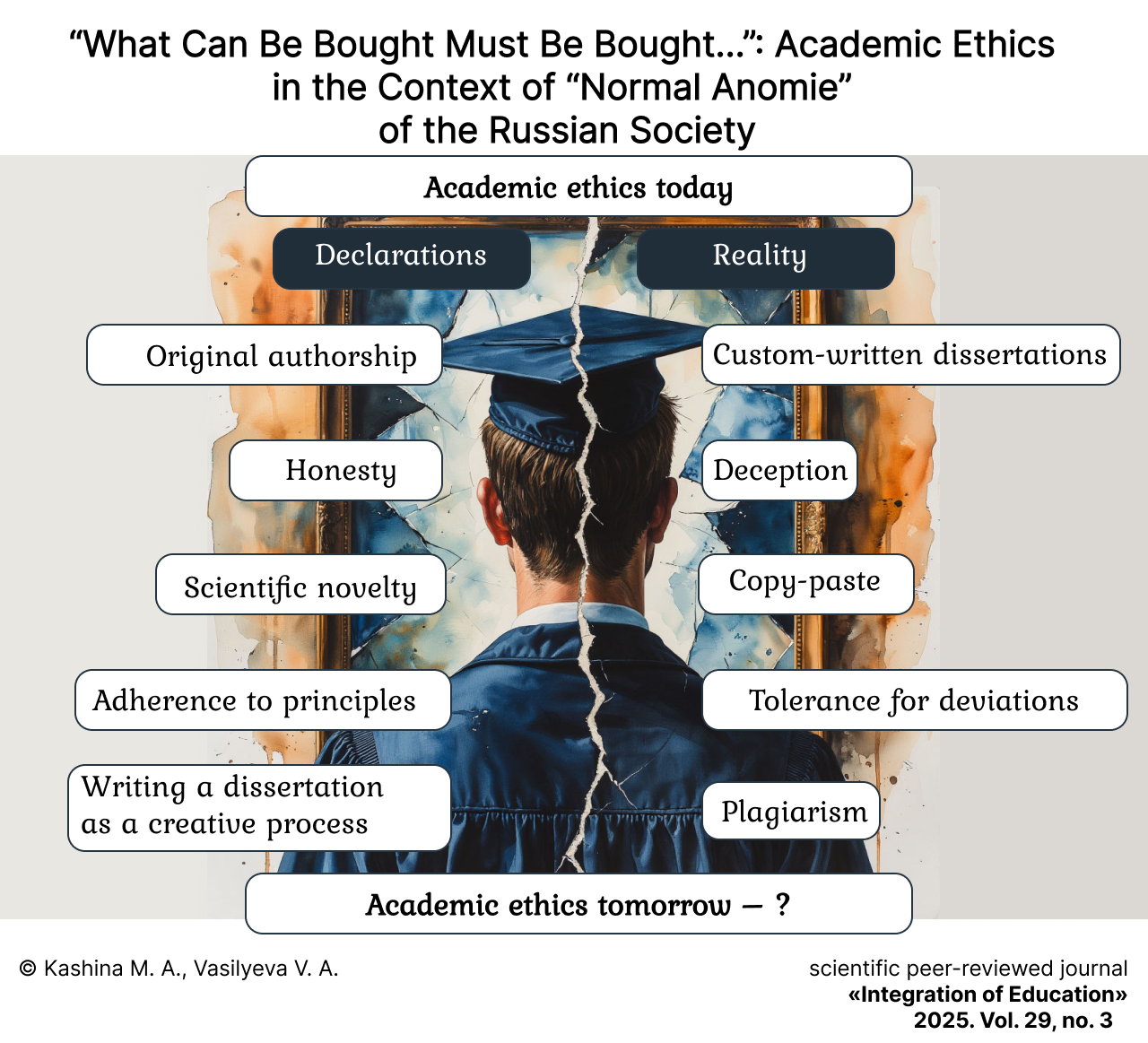

Феномен нарушения норм академической этики с позиций теории «нормальной аномии». «Нормальная аномия» нарушает незыблемость академической этики, размывает границы этических стандартов, порождает разрыв в академической среде между декларируемыми нормами и реальным поведением участников научной деятельности [14]. В контексте академической этики «нормальная аномия» означает нормализацию манипуляций с данными, плагиата, халатности в рецензировании. В стремлении за количественными показателями, академическое сообщество сталкивается с невозможностью соблюдения этических норм в связи с давлением на результативность ученого [15]. При этом существующие нормы продолжают декларироваться как обязательные [8].

Специфика нормализации нарушений академической этики заключается в восприятии академических девиаций в качестве повседневных, рутинных практик, что подрывает доверие к академическому сообществу со стороны университета и общества в целом. Попадая в академическую среду, молодые ученые оказываются перед выбором: следовать этическим принципам, декларируемым и прописанным в университетских кодексах, с возможным риском для карьерного роста или адаптироваться к существующей культуре «нормальной аномии» [16]. Процесс «адаптации» более оперативно проходит в коллективных проектах: необходимость соблюдения иерархии не позволяет противостоять очевидным нарушениям, а выполнение установленных показателей становится условием успешного завершения работ.

Неэтичное поведения, ставшее нормой, превращается в многократное явление. Академическое сообщество сталкивается с ситуациями привлечения в число соавторов «гостевых» авторов [17] с целью повышения престижа публикации и вознаграждения за возможность заниматься научной работой. Нередко в результаты исследований отбираются данные, подтверждающие гипотезу (селективное использование данных), с возможным сокрытием «неудобных» итогов [18; 19]. Повторная публикация материалов с незначительными изменениями для увеличения общего количества, нежелание указывать на ограничения исследования для повышения шансов быть опубликованным или не подвергнуться критике, взаимное цитирование без необходимости – эти нарушения свидетельствуют о системных проблемах в научной среде, меняют систему ценностей науки, дезориентируют молодых исследователей и, в итоге, приводят к нормализации «аномии».

Таким образом, в контексте академической этики «нормальная аномия» – нормализация очевидных нарушений норм научной работы в результате их распространенности. Академические девиации превращаются в повседневную рутину, при этом нормы академической этики продолжают декларироваться как обязательные, что неизбежно порождает ситуацию двоемыслия (двойных стандартов).

Оценка субъективной значимости соблюдения норм академической этики молодыми исследователями при написании диссертаций. Результаты проведенных фокус-групп демонстрируют готовность аспирантов принять описанную выше ситуацию академической аномии: отмечается необходимость пересмотра понимания и оценки оригинальности текста диссертации, и соответственно, что считать/не считать плагиатом или заимствованием, поскольку на данный момент внесение новшеств в социально-гуманитарные науки становится затруднительным, а практика плагиата и парафраза – распространенной: «Сейчас уже достаточно сложно придумать что-то новое. И по факту это воспроизведение тех же ранее сделанных открытий, иными словами. Я к тому, что социальных феноменов, каких-то прям ярких, на которых стоило бы делать акцент, что поведенческая модель людей изменилась» (О., аспирант СЗИУ РАНХиГС, 2 курс, социология). (Здесь и далее стилистика и грамматика ответов респондентов сохранены. – Ред.)

Плагиат может оказаться непредумышленным вследствие заинтересованности множества ученых похожими темами: «Пришел как-то в департамент, я был еще студентом, прикольную модель придумал. Рассказывал ее два часа одному из самых известных экономистов. Он слушал меня и потом говорит: “Слушай, ну это все здорово, но это Стэндфордский диплом, не опубликованный”. Вот откуда я могу знать, опубликован он или нет? <…> Если я это делаю неосознанно, я могу прочитать чужие работы, я могу эти мысли потом принять за свои. То вот с этим как быть? (И., аспирант НИУ ВШЭ СПб, 2 курс, экономика). «Объективно я бы оправдал любой плагиат независимо от его уровня, если он не предумышлен. Да даже я могу сделать сам и могу случайно попасть в такую же мысль другого человека. Очень много исследователей, особенно в экономике, ну много нас» (О., аспирант СЗИУ РАНХиГС, 2 курс, социология). «Я написал хорошую серьезную статью. А мне говорят: “Такое уже было”. И я начал проверять, сходил в библиотеку Русского географического общества и понял, что я сделал то же самое» (Д., аспирант РГПУ им. А. И. Герцена, 3 курс, география).

Аспиранты видят проблему заимствований широко, подразумевая под ней возможность перевода статей других авторов под своим именем или дублирование публикаций студентами и учеными, которые могут высоко оцениваться работодателем: «Я сталкивался с такими нехорошими случаями, когда люди у своих коллег воровали тексты неопубликованных статей. Да, это заимствования, но она через систему “Антиплагиат”, она не выявляется <…> Я уже неоднократно сталкивался с тем, что выходит русскоязычная публикация, а в них тексты, ворованные из испанских, португальских статей. Это потому, что у нас мало кто знает эти языки» (О., аспирант НИУ ВШЭ СПб, 3 курс, политология). «Я, когда встречаю ситуацию, когда читаю какого-либо автора, читаю у него три статьи с разными названиями, с разными абстрактами и, которые про одно и то же, у меня возникают вопросы к этому автору: с какой бюрократической системой он борется, что он так поступает <…> У нас и профессора есть, которые из года в год публикуют статью одну и ту же, название только меняется. У них монографии выходят, смотришь – а эту главу я уже читал несколько раз где-то. Смотришь статью где-то, а он уже их где-то публиковал» (М., аспирант НИУ ВШЭ СПб, 2 курс, социология). «Если ваша цель – продолжать только в науке, то это одно, это репутация твоя. А если твоя цель – уйти в бизнес, то ты три раза пишешь одно и то же, то ты абсолютно рациональный человек. <…> Получишь бумажечку, придешь к руководителю в Газпроме, они на тебя посмотрят и скажут: “Ты красавчик, потому что ты обошел это, ты не занимался три раза дурацкими вещами, ты не раб”. Значит это сигнализирует о том, что ты найдешь выход из любой ситуации, ты молодец» (М., аспирант НИУ ВШЭ СПб, 2 курс, социология). «Для диссертации же нам важно, чтобы наша тема обладала какой-то научной новизной. Не было что-то, что уже исследовано. Соответственно, именно из-за этого как раз у нас и очень низкий процент защит. Это не связано с качеством, это связано с тем, что никто не может <…> Мало кто может придумать что-то новое, что-то уникальное на данный момент. Ну и да, я бы согласился с ребятами, что плагиат – это просто копирование чего-то и отсутствие научной новизны» (Д., аспирант СПбГПУ, 1 курс, инженер).

Большинство опрошенных согласны с негативными последствиями плагиата (неправомерных заимствований), однако отмечают возможность его использования по стечению обстоятельств и в связи со сложностью создания новых разработок в социально-гуманитарных науках [13; 19].

Для аспирантов проблемным становится требование к единоличному написанию диссертации. По их мнению, рутинные операции можно и нужно передавать другим специалистам на аутсорс: «Ну мы же менеджеры, мы управленцы. Ничего плохого в том, чтобы организовать определенное количество людей, если ты оформишь диссертацию, нет. Вообще, по сути, работа менеджера, она подразумевает то, что ты организовываешь каких-то людей для чего-то <...> Ну, я не говорю про оплату диссертации самой. Вспомогательные аспекты. Скажем так, что для того, чтобы разработать кандидатскую диссертацию, я допускаю привлечение иных специалистов кроме своих собственных мозгов, в том числе и на платной основе, если это требуется для сбора данных или для каких-то исследований. То есть, как первичные материалы, я ничего плохого не вижу» (Н., аспирант СЗИУ РАНХиГС, 2 курс, менеджмент). «Мне кажется, что здесь зависит многое от того, что в итоге получится. Потому что я согласен с той позицией, что если действительно собирается много данных, то надо отдавать на аутсорс. Либо что-то сделаешь неправильно, либо не справишься, выгоришь» (О., аспирант НИУ ВШЭ СПб, 3 курс, политология).

Написание диссертаций по заказу не воспринимается как что-то негативное, а считается источником дохода. Студенты полагают, что передача рутинной работы другим людям на платной основе оправданна и даже необходима: «Как к явлению (к покупке диссертации – Авт.) я отношусь негативно, я бы сравнил это с проституцией. Очень важно различать заказчика и исполнителя <…> Я бы осудил в данном случае заказчика <…> При этом, ну, в нынешней как бы экономической реальности для тех, кто пишет, это зачастую может быть один из немногих источников дохода. Соня Мармеладова в науке» (И., аспирант СЗИУ РАНХиГС, 3 курс, политология). «У меня знакомый купил не диссертацию, он купил человека, который просто его научный руководитель, который за него все сделает <…> Отвечу, как экономист – с точки зрения общества в целом и научного руководителя это лучше, он получит дополнительные деньги. Знакомому моему лучше, потому что он то ли в полиции, то ли в политике работает. То есть ему это надо для карьеры. Для науки вообще индифферентно. То есть вдруг ты проспонсировал хорошего человека, у которого нет гранта, и ты в итоге сделал огромный шаг в науке» (И., аспирант НИУ ВШЭ СПб, 2 курс, экономика). «Представьте, что у вас работа, нужно провести эксперимент, и опросить 10 тысяч домохозяйств. Вы будете сами ходить? Вы заплатите конторе, которая для вас соберет. Исследование заключается не в сборе данных, а в анализе данных <…> Ты должен размышлять, ты не должен проверять текст на орфографию и пунктуацию, пожалуйста, дай человеку, который это перечитает. И кстати, есть целые службы, которые вычитывают текст на английский язык, это абсолютно нормально. Так делают практически все, кто публикуется в международных журналах. И это абсолютно нормально, это называется “специализация”. Кто лучше делает, тот и занимается. Самое главное, чтобы была идея авторская и основная часть, основная сложность работы должна быть выполнена тобой. Если ты отдал какую-то бюрократию или неинтересную деталь на аутсорсинг, то мне кажется, это говорит о том, что ты очень классный человек, по крайней мере. Понимаешь, что ты время распределяешь, ты рациональный» (И., аспирант НИУ ВШЭ СПб, 2 курс, экономика).

На первое место молодые специалисты ставят практическую значимость диссертации. Среди них наблюдается отсутствие желания писать работу без возможности ее широкого использования или только для получения ученой степени: «Ключевая мысль любой научной работы – это привнести что-то новое, практичное, крутое, что будет потом использовано. Если это мы привнесли, то все остальные шаги не важны. Будто это покупка данных, оформление. Вообще не нужно научную работу рассматривать как какой-то шедевр публицистики, который должен быть на 90 % уникальным – это ерунда. Цель – это то, что практически из нее можно использовать. И вот на это нужно обращать внимание. Если там появляется нужное уравнение, нужная формула, которая позволит запустить ракету в космос, то, что там 90 % сделали для тебя какие-то люди, и каждую итерацию еще и красиво там что-то написали, оформили и картинки вставили, но ты потом выбил эту формулу, и она запустила ракету – вот он вклад, вот он результат. Все остальное – это не научная работа» (М., аспирант СЗИУ РАНХиГС, 2 курс, экономика). «Для меня тоже это ситуация <…> Как ты делаешь из разряда заказать клининг или заказывать еду. Ты делаешь какую-то работу, которую ты должен делать, ради которой ты получал свою квалификацию, а все остальное, что сопровождает твое делание этой работы, если это какая-то монотонная работа, которая не приносит тебе никаких скиллов, не развивает тебя и вообще в принципе для диссертации не имеет такого большого значения, потому что в итоге ты потом на своей защите полчаса будешь говорить про те вещи, которые ты придумал сам. То, что может быть куплено, должно быть куплено» (Е., аспирант НИУ ВШЭ СПб, 2 курс, социология). «Зачастую такая необходимость получается из-за специфики работы. Но, допустим, я не владею испанским языком, французским языком. И, конечно, я обращусь к другому человеку за деньги, чтобы он помог мне разобраться с мыслями, изложенными на другом языке. Здесь я не вижу ничего плохого <…> Кстати, вот оформление – ведь очень важная вещь. Это требование, но ведь случается и так, что люди к концу аспирантуры не все с Вордом хорошо дружат. И вот почему бы не отдать и заплатить деньги» (С., аспирант РГПУ им. А. И. Герцена, 2 курс, филология).

Таким образом, хорошая диссертация не может быть написана единолично, для рационализации работы необходимо привлекать других специалистов. По мнению аспирантов, достаточным является возможность быть только автором основной идеи, а оформление передать специалистам, освободив себя от рутины и механической работы, например, оформления текста по ГОСТу.

Студенты выдвигают много претензий к организации обучения в аспирантуре, к требованиям при допуске к защите диссертации. Они недовольны существующими правилами и процедурами, пустой тратой времени, необходимостью добавлять в работу лишний материал. В итоге аспирантами предлагается пересмотреть само понятие диссертации как формы представления результатов научной работы: «Я обучаюсь сейчас три года в аспирантуре, я прохожу необходимые дисциплины, которые на выходе должны подтвердить мое право преподавать студентам и так далее. То есть все, моя квалификация подтверждена. А диссертация зачем? Чтобы показать, что ты что-то действительно внес новое в науку? Я вообще не понимаю, зачем мы вот эти вот 60 страниц теории туда накидываем общеизвестные <…> Мы просто льем воду, льем теории, которые все и так знают. Зачем? Чтобы осложнить время преподавателя, чтобы он сидел и перечитывал это? Давайте мы сделаем просто 5 страниц новизны, 10 страниц доказательной теории, – вот он, научный результат <…> дисциплины (учебные – Авт.) не нужны. Кто будет преподавать, давайте только для них сделаем определенный курс, преподавание мы в диссертации вряд ли поймем. Просто идет трата времени. <…> Зачем? Можно сделать процесс эффективнее, быстрее, релевантнее. Люди будут заинтересованы. Почему отпугивает кучу людей идти в аспирантуру? Да потому что 99 страниц никому не хочется писать». (А., аспирант СЗИУ РАНХиГС, 2 курс, экономика). «Аспирантура. Ты просто должен <…> В срок сдать какой-то текст. Потом доказать, что он не совсем дурацкий. Это тоже ремесленная штука, но это не про творчество на самом деле. Если ты пишешь ее три миллиона лет, то, может, и про творчество. А в рамках того, что от нас требует аспирантура, то это просто ремесло» (О., аспирант НИУ ВШЭ СПб, 3 курс, политология). «Да, три статьи за три года <…> Получается навык быстро что-то скомпилировать, потом собрать все в кирпич и отправить в комиссию, чтобы она сказала, что все хорошо, получаешь свою красивую кандидатскую и просишь всех звать доктором на западный манер <…> Это по смыслу графоманство, потому что научную статью невозможно написать за такой короткий срок. Это если ты не работаешь и только этим занимаешься, может быть ты что-то хорошее напишешь. Если ты в большом проекте, в котором много данных, много чего такого, что позволяет сделать хорошую статью. Но тогда это коллективная работа получается, это проект» (В., аспирант НИУ ВШЭ СПб, 2 курс, политология).

Написание диссертации считается не наукой и творчеством, а ремеслом, основная задача которого – выполнение формальных условий и соблюдение установленных сроков.

Требования академической этики при написании диссертаций, по мнению молодых исследователей, невыполнимы в связи с трудностями единоличного создания нового эмпирического материала в ограниченные сроки, в результате чего академические девиации неизбежны. Таким образом, высказывания участников фокус-групп подтверждают гипотезу о размытии норм академической этики, необязательности следования этим нормам и установкам.

Важность соблюдения норм академической этики для поддержания репутации университета с точки зрения его сотрудников. Результаты онлайн-опроса показывают наличие, с точки зрения опрошенных, более значимых проблем, чем контроль за соблюдением академической этики. Следование нормам этики в качестве ключевого фактора поддержания репутации университета было отмечено 16 % респондентами, 3,5 % – обозначили его минимальное влияние на репутацию. Большинством информантов (72 %) признается важность соблюдения академической этики, однако также подчеркивается необходимость других факторов: количества выпускников, работающих в дальнейшем по специальности, присутствия вуза в мировых рейтингах университетов, наличия в учебном заведении ученых с мировым именем и др. (рис. 1).

Р и с. 1. Общая оценка влияния соблюдения научно-педагогическими работниками и студентами норм академической этики на репутацию университета, абс. число

F i g. 1. Overall assessment of the impact of compliance of scientific and pedagogical staff and students with the norms of academic ethics on the reputation of the university, abs. number

Источник: здесь и далее в статье все рисунки составлены авторами.

Source: Hereinafter in this article all figures were drawn up by the authors.

Проблема соблюдения академической этики не является первостепенной для вузов, несмотря на многочисленные исследования, свидетельствующие о распространении практик академического мошенничества [20; 21]. Актуальность такого мошенничества оценивалась участниками опроса по шкале от 1 (совсем не актуально) до 10 (крайне актуально) (рис. 2). 6 респондентов из 114 дали высокие баллы по этому показателю (9, 10 баллов), 34 чел. – низкие (1, 2 балла).

Р и с. 2. Оценка актуальности для вуза проблемы академического мошенничества, абс. число

F i g. 2. Assessment of the relevance of the problem of academic fraud for the university, abs. number

Аналогичное отношение респондентов к проблеме этики в научных исследованиях демонстрируется ответами и на другие вопросы анкеты. Отвечая на пункт о необходимости соблюдения академической этики при написании статей, 55 % опрошенных указали, что «этика в научных исследованиях – самое важное, необходимо строго следовать этическим нормам», однако остальные готовы оправдать нарушение этических норм научной деятельности. 21 % респондентов считают, что «бывают отклонения от этических стандартов, которые не умаляют важность научных исследований, иногда правила можно и нарушить», 16 % – уверены, что «минимум половина этических стандартов в науке сегодня устарела – надо понимать, что важно, а что нет», а 5 % – выбрали ответ «если обстоятельства (необходимость скорейшей публикации для защиты диссертации, выпуск статьи для рейтинга и т.д.) вынуждают ученого игнорировать академическую этику, значит, любые нарушения можно оправдать». 3 % опрошенных считают, что «лишь некоторые нормы академической этики следует строго соблюдать, например, не фальсифицировать данные».

Молодые исследователи разделяют позицию своих старших коллег, полагая, что нарушения академической этики могут быть оправданы особыми обстоятельствами жизни исследователя:

«И.: Если мы говорим про то, что жизнь может поставить в такие условия, когда этот плагиат оправданный.

Модератор: Это кража интеллектуальной собственности, по идее.

И.: И что? Если от этой кражи никто не пострадает, то многие агенты выиграют, это называется “парето”, эффективность, и вы переходите в более эффективную точку, why not? Например, тот человек, у которого списали, ему от этого горячо или холодно?

Модератор: Мы этого не знаем.

И.: Да ему все равно должно быть. Если тебя копирует более слабый агент, то тебе должно быть все равно, иначе психологические проблемы. Так это наоборот поднимает твою самооценку» (И., аспирант НИУ ВШЭ СПб, 1 курс, экономика).

По мнению респондентов, соблюдение требований академической этики – зона ответственности преподавателей и исследователей (70 %), необходимо создание специальных органов для осуществления контроля за соблюдением этики (10 %), ученый совет как высший коллективный орган управления вузом не играет роли в этом контроле (3 %), независимые внешние аудиторы или организаторы – субъекты контроля за соблюдением норм академической этики научно-педагогическими работниками (8,5 %), в контроле за соблюдением академической этики нет необходимости (8,5 %).

Одной из причин такой ситуации может выступать сомнение респондентов относительно результативности контроля со стороны внешних акторов: контроль останется безрезультатным, а нарушение этики – безнаказанным. Об этом свидетельствует оценка участниками онлайн-опроса деятельности Вольного сетевого общества «Диссернет» и Совета по этике научных публикаций Ассоциации научных редакторов и издателей. 32,5 % информантов признают сокращение числа диссертаций с высокой долей некорректного заимствования и подтверждают публичность процесса лишения ученых степеней за выявленные нарушения, при этом 28 % – отмечают, что многие авторы диссертаций с выявленными нарушениями все равно занимают высокие должности, 6,4 % – считают решение проблемы нарушения академической этики невозможным, поскольку увеличилось количество способов мошенничества, по сравнению с числом сервисов проверки.

Аналогичная позиция озвучивалась и в ходе фокус-групп. Аспиранты не верят в эффективность внешнего контроля, отмечая сомнительную репутацию специалистов, контролирующих соблюдение академической этики: «Я вот как раз хотел вспомнить про “Диссернет”, когда говорили про то, что за плагиат как бы наказывают. Вот мне как раз кажется, за плагиат не очень наказывают. Да потому что фигуранты расследования “Диссернет”, они, как правило, почти никогда не лишаются своих научных степеней <...> Единственное, что здесь можно к этому противопоставить, – это какое-то общественное давление <…> Люди, которые в “Диссернете” фигурируют, они об этом прекрасно знают» (И., аспирант СЗИУ РАНХиГС, 3 курс, политология).

«О.: Когда сам ВАК, если говорить честно, сам этим промышляет. И многие люди, которые туда входят и руководят. В том числе даже возьмем на сайте “Антиплагиат” (имеется в виду “Диссернет” – Авт.) вкладка. Где вот как раз все члены диссоветов, научные руководители, подопечные которых были уличены в попытке плагиата и так далее. И потом начинаешь смотреть и видишь, что эти люди входят...

Модератор: В экспертные советы.

О.: Да, да, да. Складывается впечатление, что в принципе безнадежно. Либо, как вариант, то, что делает вышка, есть собственные советы, собственный какой-то контроль внутренний» (О., аспирант НИУ ВШЭ СПб, 3 курс, политология).

Таким образом, проблема следования нормам академической этики не считается респондентами актуальной для вузов. В случае необходимости эти нормы можно нарушить. Соблюдение требований академической этики считается зоной ответственности самих преподавателей и исследователей. Внешний контроль за соблюдением этих норм малоэффективен, особенно в ситуациях демонстрации неэтичного поведения самими контролерами.

Обсуждение и заключение

Подводя итоги проведенного анализа, можно сделать ряд выводов.

В контексте академической этики «нормальная аномия» означает восприятие академических девиаций в качестве повседневности, рутинности, при этом нормы академической этики продолжают декларироваться как обязательные, что неизбежно порождает ситуацию двоемыслия (двойных стандартов).

Молодые исследователи (аспиранты) согласны с негативной оценкой плагиата, однако его применение продолжается. При этом хорошая диссертация не может быть написана единолично, необходимо делегировать отдельные задачи другим специалистам, оплачивая их труд. Когда основная задача – уложиться в отведенные сроки и выполнить установленные показатели, наука превращается в ремесло.

Представителями университетов Северо-Западного федерального округа России проблема соблюдения академической этики не считается насущной для вузов. При определенных обстоятельствах допускается их нарушение. Отмечается малая эффективность внешнего контроля за следованием нормам научной этики.

Таким образом, основная гипотеза исследования подтвердилась – на данный момент наблюдается тенденция к утрате регулятивной функции академической этики, что связано с недооцениванием серьезности последствий академических девиаций, преобладанием у исследователей прагматического подхода к научной работе. Это полностью соответствует основной идее концепции С. А. Кравченко: «Недостаток, а по существу, отсутствие гуманистической направленности в инновационной деятельности человека, подмена гуманизма рационально-прагматической целесообразностью стали главным фактором формирования нормальной аномии» [1].

Современное общество находится в состоянии трансформации, при котором традиционные нормы и ценности подвергаются систематическому пересмотру. Мы согласны с мнением Л. А. Василенко: «Отказ российского социума законными способами соблюдать заданный властью порядок, а функции, направленные на обеспечение соответствующего поведения индивидов, такой порядок обеспечить не могут» является одним из признаков проявления аномии [2]. Академическая, в частности вузовская среда, демонстрирует преобладание конформизма и прагматизма10, в отличие от «доверия, предназначения и служения» [22]. Этому способствует модель Университета 3.0, нацеленная на доходность, отказ от фундаментальной науки и быстрый результат [23], а также цифровизация науки и образования, порождающая новые академические девиации.

Попытки научного сообщества зафиксировать различные виды нарушений академической этики приводят к дискуссиям, что именно является нарушением и со всеми ли его проявлениями необходимо бороться [24]. Сомнению подвергается целесообразность работы этических комитетов и комиссий, которые, по мнению ученых, призванные «защищать интересы участников научного сообщества», на самом деле «защищают интересы учреждений» [25], минимизируя риски именно организаций, которые эти комитеты представляют.

Результаты исследования подтверждают доминирование в научно-педагогическом сообществе рационально-прагматической целесообразности. Однако чрезмерная ориентация на прагматизм приводит к размыванию этических норм, ранее считавшихся основополагающими, и мы разделяем мнение М. Г. Лазара относительно необходимости уточнения термина «этос науки», который для многих представителей научного сообщества означает не нормы морали в науке, а этику полезности, жесткую конкуренцию и желание зарабатывать11. Эти и многие другие факторы подчеркивают сложность поддержания этических стандартов в быстро меняющемся научном ландшафте, однако научное сообщество должно не отказываться от них, а сосредоточиться на усилении их значимости, а, может, и пересмотре некоторых положений либо нормативных актов.

На ранних этапах научной работы молодые ученые, аспиранты могут не иметь необходимого представления и понимания принципов академической этики, что приводит к непреднамеренным девиациям. При этом, если они работают в условиях результатоцентричности, а окружающие, включая их научных руководителей, демонстрируют неуважение к академическим нормам, то формируется порочный круг, который будет сложно разорвать, и толерантность к академическим девиациям будет передаваться из поколения в поколение. В результате устойчивость всего социального института науки может оказаться под угрозой.

Однако сами этические стандарты не являются постоянными, они должны корректироваться с учетом происходящих в науке и обществе изменений. Однако корректировка этических стандартов не означает отказ от необходимости следовать им.

Одним из важных аспектов, связанных с пересмотром традиционных норм и ценностей академической этики является появление новых сторон академической этики, связанных не только с проведением исследований, но и с формулировкой проблем и постановкой целей. «Новая этика» [26] призывает обратиться к темам, которые идут вразрез со сложившимися представлениями о «нормальных» отношениях в семье, в образовательной организации, в коллективе. Этика ученого здесь уже связана не с параметрами исследования, а с общечеловеческими нормами прав человека.

Принимая во внимание полученные результаты, необходимо учесть ряд существенных ограничений проведенного исследования:

– выборка онлайн-опроса является не репрезентативной, а выборкой доступного случая, которая охватывает только вузы Северо-Западного федерального округа;

– в экспертном онлайн-опросе не были затронуты важные вопросы академической этики, например, о будущих возможных изменениях;

– в опросах участвовали исследователи только социально-гуманитарного профиля;

– фокус-группы с аспирантами проводились только в вузах г. Санкт-Петербурга;

– отсутствует анализ динамики, ситуация представлена по состоянию на вторую половину 2024 г.

Направления дальнейших исследований могут быть связаны со следующими вопросами:

- В каких областях науки толерантность к нарушениям академической этики выше – в социально-гуманитарных, естественных или технических?

- Как влияет социокультурный и исторический контекст на следование нормам академической этики? Есть ли значимые различия в академических девиациях исследователей стран Запада и Востока, Севера и Юга?

- Какие изменения в академической этике произойдут в ближайшем будущем? Какие новые этические нормы могут появиться в связи с прогрессом ИКТ, например, развитием сервисов генеративного искусственного интеллекта?

Материалы данной статьи могут быть полезны как администрации вузов, так и научному сообществу, в том числе молодым исследователям, поскольку позволяют увидеть проблему соблюдения академической этики в новом свете и осознать необходимость перемен, апгрейда, создания академических норм проведения исследований, отвечающих современным реалиям.

1 Дюркгейм Э. Норма и патология. В кн.: Социология преступности. Современные буржуазные теории. М.: Прогресс; 1966. С. 39–44.

2 Мертон Р. Социальная структура и аномия. В кн.: Социология преступности. Современные буржуазные. М.: Прогресс; 1966. C. 299–313.

3 Васильева В.А. Межпоколенческие различия в академических девиациях студентов российских вузов: социологический анализ: дис. … канд. социол. наук. М.; 2024. 245 с. URL: https://www.ranepa.ru/upload/iblock/11e/wjg9i7xeg0l5ncodfdaw6vemg4q89d05.pdf (дата обращения: 23.12.2024).

4 Israel M., Hay I. Research Ethics for Social Scientists. New York: SAGE Publications; 2006. https://doi.org/10.4135/9781849209779

5 Фейерабенд П. Наука о свободном обществе. М.: АСТ; 2010. 378 с.

6 Тощенко Ж.Т. Общество травмы: между эволюцией и революцией (опыт теоретического и эмпирического анализа). М.: Весь Мир; 2020. 345 с.

7 Частично результаты данных фокус-групп были использованы при проведении исследования практик академических девиаций с позиции аспирантов [13].

8 На первой ступени из всей совокупности образовательных организаций высшего образования Северо-Западного федерального округа, были отобраны вузы, реализующие программы по социально-гуманитарным направлениям (119). На второй – с контингентом обучающихся 1 тыс. студентов и более (53). При выборе данного количественного критерия авторы исходили из предположения относительно отсутствия в небольших вузах и филиалах ресурсов для проведения значительных научных исследований и аспирантуры.

9 К сожалению, подобная статистика о научно-педагогических работниках вузов в разрезе отдельных федеральных округов не публикуется; Варламова Т.А., Гохберг Л.М., Озерова О.К., Портнягина О.Н., Шкалева Е.В., Шугаль Н.Б. Образование в цифрах: 2023: краткий стат. сб. М.: ИСИЭЗ ВШЭ; 2023. 132 с. URL: https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/856367924.pdf (дата обращения: 23.12.2024).

10 Лазар М.Г. Этос науки – вектор изменений в конце ХХ – начале ХХI столетия. В: Проблемы деятельности ученого и научных коллективов. 2020;(6):148–157. https://elibrary.ru/ypdkxp

11 Лазар М.Г. Этос науки – вектор изменений в конце ХХ – начале ХХI столетия.

Sobre autores

Marina Kashina

North-West Institute of Management of RANEPA

Email: kashina-ma@ranepa.ru

ORCID ID: 0000-0003-4509-8657

Código SPIN: 3108-7931

Scopus Author ID: 57205140594

Researcher ID: ABA-7579-2020

Dr.Sci. (Polit.), Associate Professor, Leading Researcher of the Research Laboratory for Strategic Planning and Eurasian Integration, Professor of the Chair of Social Technologies

Rússia, 57 bld. 41 Srednii Pospekt VO, Saint Petersburg 199004Valeria Vasilyeva

North-West Institute of Management of RANEPA

Autor responsável pela correspondência

Email: vasileva-va@ranepa.ru

ORCID ID: 0000-0002-8300-5223

Código SPIN: 4529-7376

Scopus Author ID: 57211992677

Researcher ID: D-2131-2014

Cand.Sci. (Sociol.), Senior Lecturer of the Chair of Comparative Political Studies

Rússia, 57 bld. 41 Srednii Pospekt VO, Saint Petersburg 199004Bibliografia

- Kravchenko S.A. [“Normal Anomie”: Outlines of the Concept]. Sociological Studies. 2014;(8):3–10. (In Russ.) Available at: https://www.socis.isras.ru/article/5599 (accessed 03.11.2024).

- Vasilenko L.A. “Normal Anomie”: Transformation of Institutions in a Complex Society. Research Results. Sociology and Management. 2018;4(3):45–56. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.18413/2408-9338-2018-4-3-0-4

- Credi A. [The Role of the Scientist in Today’s World]. Annales. Proceedings of the Academy of Sciences of Bologna. Class of Physical Sciences. 2024;2:151–157. (In Italian) https://doi.org/10.30682/annalesps2402l

- Kulić J., Aksentijević D., Kostović A., Krstić D., Branović D., Joksimović B., et al. Possibilities of Violation of Ethical Principles in Sponsored Research: Analysis, Consequences, and Prevention Measures. Biomedicinska Istraživanja. 2024;15(2):1–9. https://doi.org/10.59137/BII202402451K

- Slowther A., Boynton P., Shaw S. Research Governance: Ethical Issues. Journal of the Royal Society of Medicine. 2006;99(2):65–72. https://doi.org/10.1177/014107680609900218

- Hennessy M., Dennehy R., Doherty J., O’Donoghue K. Outsourcing Transcription: Extending Ethical Considerations in Qualitative Research. Qualitative Health Research. 2022;32(7):1197–1204. https://doi.org/10.1177/10497323221101709

- Grinbaum A. Ethics in the Framework of Responsible Research and Innovation. Technologos. 2019;(2):21–30. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.15593/perm.kipf/2019.2.02

- Salnikova I.I. Publication Culture of a Scientist: Problems and Ways to Solve Them. Bulletin of the South Russian State Technical University. Series: Socio-Economic Sciences. 2023;16(4):254–261. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.17213/2075-2067-2023-4-254-261

- Zuckerman H. [Is “The Time Ripe” for Quantitative Research on Misconduct in Science?] Mezhdunarodniy forum po informatsii. 2022;47(3):3–15. (In Russ.) https://doi.org/10.36535/0203-6460-2022-03-1

- Zborovskiy G.E. Academic Deviations of Educational Communities in Russian Universities. Journal of Belarusian State University. Sociology. 2022;(3):49–57. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.33581/2521-6821-2022-3-49-57

- Lambovska M.R., Raitskaya L.K. High-Quality Publications in Russia: A Literature Review on How to Influence University Researchers. Integration of Education. 2022;26(2):312–330. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.15507/1991-9468.107.026.202202.312-330

- Shtompka P. [Social Change as Trauma]. Sociological Studies. 2001;(1):6–16. (In Russ.) Available at: https://www.isras.ru/files/File/Socis/01-2001/Shtompka.pdf (accessed 11.12.2024).

- Kashina M.A., Vasilyeva V.A., Tkach S. “If the End Justifies the Means, Then This Is Permissible...”: Academic Deviations of Russian Postgraduate Students in Socio-Humanitarian Areas. Higher Education in Russia. 2024;33(3):84–103. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.31992/0869-3617-2024-33-3-84-103

- Bogdanova M.V, Bakhtanovsky V.I. University Ethics: Dynamics of Problematization. Proceedings of Higher Educational Institutions. Sociology. Economics. Politics. 2020;(4):9–18. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: https://clck.ru/3N4dV5 (accessed 12.12.2024).

- Kuleshova A.V., Podvoyskiy D.G. Paradoxes of Publication Activity in the Field of Contemporary Russian Science: Genesis, Diagnosis, Trends. Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes. 2018;(4):169–210. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.14515/monitoring.2018.4.10

- Kuleshova A.V. Peculiarities of Scientific Communication in Russia (from the Experience of the Council on the Ethics of Scientific Publications). Science Editor and Publisher. 2018;3(3–4):129–133. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.24069/2542-0267-2018-3-4-129-133

- Efimova G.Z. Co-Authorship or Sole Authorship: Tradition or Freedom of Choice? Sociology of Science and Technology. 2022;13(1):130–148. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.24412/2079-0910-2022-1-130-148

- Franco A., Malhotra N., Simonovits G. Publication Bias in the Social Sciences: Unlocking the File Drawer. Science. 2014;345(6203):1502–1505. https://doi.org/10.1126/science.1255484

- Nissen S.B., Magidson T., Gross K., Bergstrom C.T. Research: Publication Bias and the Canonization of False Facts. eLife. 2016;5:e21451. https://doi.org/10.7554/eLife.21451

- Shmeleva E.D., Semenova T.V. Academic Dishonesty among College Students: Academic Motivation vs Contextual Factors. Educational Studies Moscow. 2019;(3):101–129. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.17323/1814-9545-2019-3-101-129

- Bermous A.G. Academic Cheating and Imitationing at Higher School as an Ontological Challenge to the Education of the 21st Centure. Lifelong Education: The 21st Century. 2023;(1). (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.15393/j5.art.2023.8244

- Zhadunova N.V. Academic Ethics: “New” Disputes around “Old” Problems. Social Norms and Practices. 2024;(1):7–15. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.24412/2713-1033-2024-1-07-15

- Samovoleva S. Challenges for Developing National Innovation Systems: The Possibilities and Limitations of Business and Science Cooperation. Upravlenie naukoy: teoriya i praktika. 2019;1(2):70–89. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.19181/smtp.2019.1.2.4

- Levin V.I. Problems of Academic Ethics and Russian Science. Philosophy and Humanities in Information Society. 2019;(2):89–100. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: http://fikio.ru/?p=3574 (accessed 21.12.2024).

- Guillemin M., Gillam L., Rosenthal D., Bolitho A. Human Research Ethics Committees: Examining Their Roles and Practices. Journal of Empirical Research on Human Research Ethics. 2012;7(3):38–49. https://doi.org/10.1525/jer.2012.7.3.38

- Sychev A.A, Zhadunova N.V. Cultural Foundations and Norm-Creating Perspectives of “New Ethics” in the Expert Assessment of the Academic Community. Integration of Education. 2024;28(3):469–482. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.15507/1991-9468.116.028.202403.469-482

Arquivos suplementares