General Education Teachers and Parents of Neurotypical Learners: A Comparative Analysis of Inclusive Dispositions

- 作者: Kantor V.Z.1, Kondrakova I.E.1, Proekt Y.L.1, Antropov A.P.1

-

隶属关系:

- Herzen State Pedagogical University of Russia

- 期: 卷 29, 编号 3 (2025)

- 页面: 507-527

- 栏目: Pedagogical Psychology

- ##submission.dateSubmitted##: 08.06.2025

- ##submission.dateAccepted##: 02.07.2025

- ##submission.datePublished##: 22.09.2025

- URL: https://medbiosci.ru/1991-9468/article/view/296293

- DOI: https://doi.org/10.15507/1991-9468.029.202503.507-527

- EDN: https://elibrary.ru/iiovji

- ID: 296293

如何引用文章

全文:

详细

Introduction. The institutionalization of inclusive education defines a new context for considering issues of school-family cooperation, actualizing the tasks of building complementary interaction between teachers of general education organizations and parents of not only children with disabilities but also neurotypical learners. Since the optimization of school-parent relationships requires a transition to value-semantic interaction, the basis for interaction between teachers and parents in the context of inclusive education should be the subjective values and meanings that both parties associate with inclusion and which are embodied in their inclusive dispositions. However, the inclusive dispositions of teachers in general education organizations and parents of neurotypical schoolchildren have not yet been the subject of special comparative study. The aim of the research is to identify commonalities and specifics in the inclusive dispositions of these participants in inclusive educational relationships.

Materials and Methods. The study involved 759 general education teachers and 701 parents of neurotypical learners from seven federal districts of the Russian Federation. Both original and adapted diagnostic tools were employed, including: the authors’ method for assessing teachers’ inclusive self-identification, the Wilczenski Scale for measuring attitudes toward inclusive education, and a questionnaire on professional dispositions.

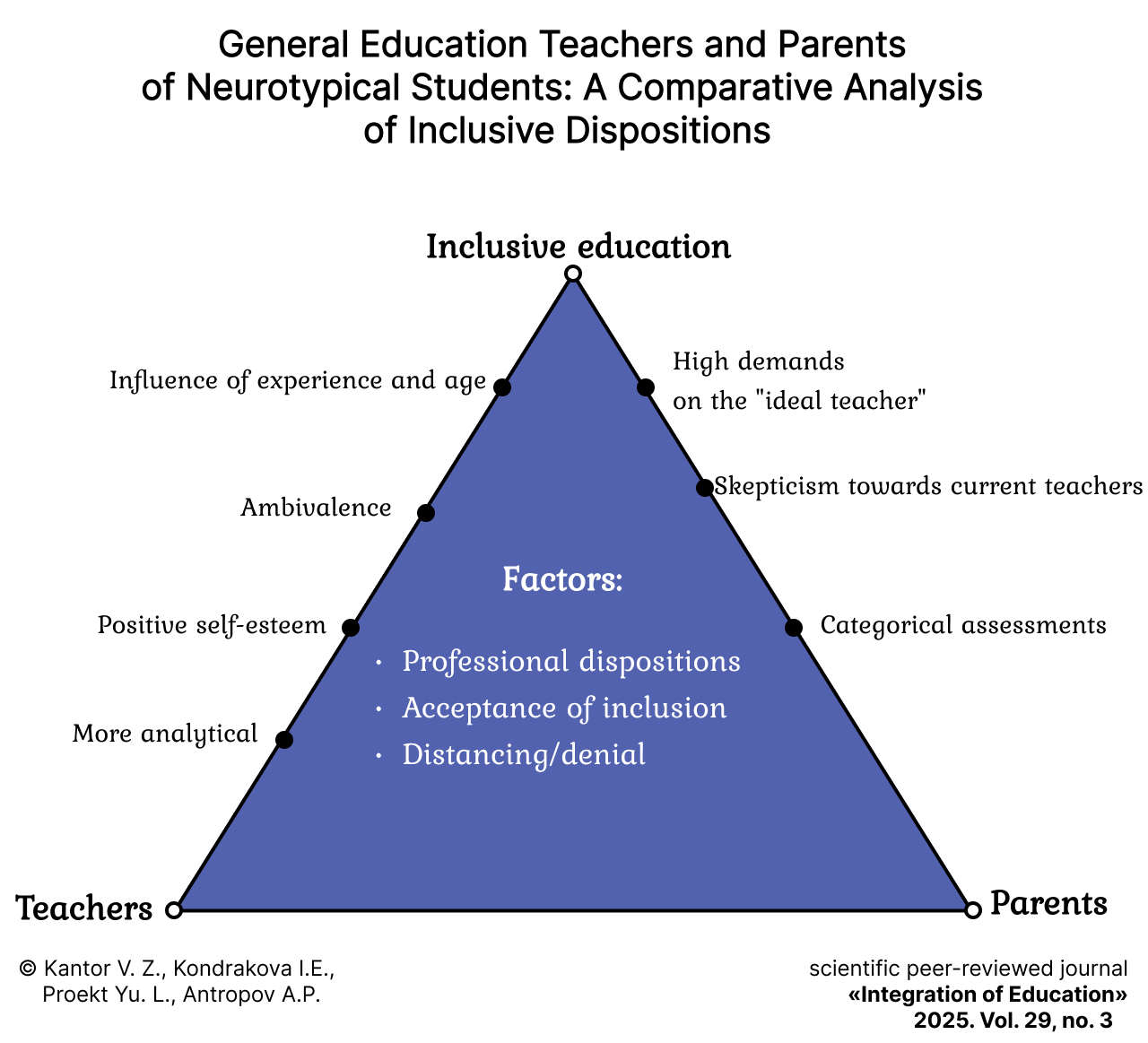

Results. Against the backdrop of identified reliable shifts in teachers’ assessments of their own inclusive dispositions and their prevalence among most other teachers, as well as in parents’ assessments of the inclusive dispositions of most teachers and ideal teachers, factor analysis reveals a similar latent structure of inclusive dispositions and attitudes towards inclusive education among teachers and parents of neurotypical learners. This similarity extends to the aspect of its comparative acceptability for children with different types of developmental disorders. Despite the differentiating influence of socio-demographic variables, there exists a core set of values and meanings that is common to teachers and parents of neurotypical learners as participants in inclusive educational relationships. It is precisely this zone of commonality in inclusive dispositions that defines the real value-semantic space of their interaction.

Discussion and Conclusion. The research materials may be of interest to administrators and educators in inclusive educational institutions, as well as to representatives of parent advocacy groups, for the purpose of optimizing school–family partnerships in the context of the institutionalization of inclusive education.

全文:

Введение

Взаимодействие педагогов и родителей обучающихся, выступая в качестве важного условия эффективности образовательного процесса в современной школе [1; 2], тем не менее является одним из проблемных и конфликтогенных аспектов реализации этого процесса [3; 4], в связи с чем ведется поиск ресурсов и путей оптимизации подобного взаимодействия [5; 6]. Институционализация инклюзивного образования [7] определяет принципиально новый контекст рассмотрения вопросов взаимодействия педагогов и родителей обучающихся, поскольку, как отмечают С. Штеч и И. Сметачкова, «учителя и родители являются ключевыми участниками применения практик инклюзивного образования», причем «родители должны быть признаны частью команды, вовлеченной в создание системы инклюзивного образования» [8].

Следовательно, речь идет о необходимости комплементарного взаимодействия между педагогами и родителями как субъектами инклюзивных образовательных отношений.

Учитывая, что совершенствование школьно-родительских отношений в целом требует перехода к ценностно-смысловому взаимодействию [9], в контексте инклюзивного образования взаимодействие между педагогами и родителями должно осуществляться в плоскости, преломляющей субъективные ценности и смыслы, связываемые теми и другими с инклюзией.

Подобные ценности и смыслы воплощаются в инклюзивных диспозициях участников образовательного процесса – особых личностных структурах, детерминирующих предрасположенность к тем или иным оценкам ситуации и определенному поведению в условиях инклюзивной практики [10].

Следовательно, сходство инклюзивных диспозиций педагогов и родителей как субъектов образовательных отношений выступает в качестве одного из важных факторов эффективности их взаимодействия в системе инклюзивного образования.

Вместе с тем родительское сообщество разнородно, и в разрезе инклюзивного образования его гетерогенность обнаруживается прежде всего по линии дифференциации между родителями детей с ОВЗ и родителями нормотипичных детей, что проявляется, в том числе и в ценностно-смысловой плоскости. По мнению В. В. Хитрюк, М. Г. Сергеевой и Н. Л. Соколовой, «диссонанс “родительских” отношений выражается в несовпадении позиций, ценностно-смысловых ориентаций (выделено нами – Авт.), запросов, требований родителей, воспитывающих обычных детей и детей с особенностями психофизического развития, к самой возможности обеспечить качество образования в условиях совместного обучения, образовательным результатам, распределению внимания учителя и т.д.» [11]. Игнорирование данного обстоятельства и, в частности, ограничение роли родителей нормотипичных школьников чревато своеобразными негативными последствиями для инклюзивной практики, поскольку «субъективное лишение прав и возможностей в инклюзивном образовании может привести к тому, что родители детей без инвалидности будут чувствовать себя бессильными по сравнению с родителями детей с инвалидностью», которые, напротив, «испытывают субъективное расширение прав и возможностей» [12].

К тому же родители нормотипичных обучающихся, которые составляют большинство в родительском сообществе, что принципиально важно, обладают потенциалом прямого и косвенного влияния на имплементацию образовательной инклюзии в целом. Как свидетельствуют исследовательские данные, это обусловлено наличием связи между отношением родителей к лицам с особыми потребностями и принятием их нормотипичными детьми сверстников с такими потребностями [13]. В результате ценностно-смысловое взаимодействие педагогов и родителей нормотипичных обучающихся в условиях инклюзивного образования приобретает особое значение, актуализируя тем самым вопрос о степени близости их инклюзивных диспозиций.

Однако компаративное эмпирическое изучение инклюзивных диспозиций педагогов и родителей нормотипичных школьников до настоящего времени не предпринималось. Попытки же реализации сравнительного плана исследования по линии «педагоги – родители нормотипичных детей», осуществлявшиеся в смежном исследовательском ракурсе, связанном с их аттитюдами и отношением к инклюзивному образованию, носили локальный характер [14; 15].

Это отражает парадоксальную общую ситуацию, когда на фоне невысокой, как свидетельствуют результаты библиометрического анализа, исследовательской активности при разработке вопросов школьно-семейного сотрудничества в условиях инклюзивного образования [16] имеющиеся исследования касаются преимущественно взаимодействия педагогов с родителями детей с ОВЗ, тогда как родители нормотипичных детей, обучающихся инклюзивно, остаются на периферии внимания. Именно применительно к родителям детей с ОВЗ осмысливаются, в частности, ресурсы и механизмы родительского влияния на школьную жизнь в ходе построения системы безопасного и качественного инклюзивного образования [17], выявляются барьеры в плане вовлечения семьи в школьные процессы [18–20], определяются типы участия родителей в поддержке детей в рамках сотрудничества со школьными специалистами [21] и др. Более того, родительские аттитюды и отношение к инклюзивному образованию диагностируются тоже преимущественно на материале родителей детей с ОВЗ [22; 23], в том числе даже с позиций нозологической дифференциации [24–26]. Данная тенденция подтверждается и результатами метаанализа [27]; родители же нормотипичных школьников, если и изучаются в соответствующем аспекте, то лишь в сравнении с родителями детей с ОВЗ [28–30], а их представленность в качестве самостоятельной и самоценной целевой группы исследования носит единичный характер, что дает повод для постановки вопроса об игнорировании исследователями проблематики отношения таких родителей к школьной инклюзии [31].

В итоге эмпирические данные, которые отражали бы ценностно-смысловые основания взаимодействия между педагогами общеобразовательных организаций и родителями нормотипичных обучающихся в условиях инклюзивного образования, фактически отсутствуют, чем затрудняются выработка и реализация эффективной стратегии и тактики школьно-семейного сотрудничества в инклюзивном образовательном пространстве.

На восполнение этого пробела и было направлено предпринятое сравнительное исследование, цель которого заключалась в определении степени сходства инклюзивных диспозиций педагогов общеобразовательных организаций и родителей нормотипичных школьников как участников инклюзивных образовательных отношений.

Обзор литературы

Последние десятилетия в сфере образования характеризуются активизацией интереса к проблематике диспозиций участников образовательного процесса, причем «дебаты о том, можно ли обучать диспозициям, в значительной степени уступили место действиям по формированию диспозиций» [32].

Основное внимание в данном контексте закономерно уделяется педагогам, чья профессионально-личностная направленность рассматривается именно как система диспозиций [33].

Исследовательский дискурс здесь связан прежде всего с профессиональными диспозициями педагога, включающими «ценности, обязательства и профессиональную этику, которые влияют на поведение по отношению к обучающимся, семьям, коллегам и сообществам, на обучение, мотивацию и развитие обучающихся, а также на профессиональный рост самого педагога»1.

При этом профессиональные диспозиции педагога в снятом виде воплощают исходные личностно-смысловые аспекты его деятельности, в основе чего лежит имманентный профессиональной деятельности как таковой эффект трансформации смысловых диспозиций в профессиональные, в результате чего они представляют собой «направляющий вектор в системе отношений индивида к профессиональной деятельности», позволяя «обнаружить неоднозначность влияния внутренних регуляторов поведения (мотивов, ценностей, установок) на характер осуществляемой трудовой деятельности», а также «структурно и содержательно описать профессиональное поведение сотрудников» [34].

Однако проблематика диспозиций значима не только применительно к педагогам, но и применительно к родителям обучающихся как участникам образовательных отношений: именно характер диспозиций родителей школьников играет определяющую роль в нивелировании недостатков в работе школы и компенсации разрыва в шансах детей на качественное образование [35].

В контексте институционализации инклюзивного образования принципиальное значение приобретают инклюзивные диспозиции участников образовательных отношений, причем ключевой аспект здесь связан с инклюзивными диспозициями педагогов общеобразовательных школ и родителей нормотипичных детей, поскольку данная категория родителей, по оценкам учителей, в определенных случаях может выступать как некая группа риска в плане принятия совместного обучения детей с ОВЗ со своими детьми [36].

Как профессионально-личностные характеристики педагогов инклюзивные диспозиции представляют собой особый вид их профессиональных диспозиций; они опосредуют становление и реализацию соответствующих профессиональных компетенций педагогов, значимо и притом разнонаправленно влияя на успешность и эффективность профессионально-педагогической деятельности в условиях инклюзивного образования [37]. Такая разнонаправленность детерминирована тем, что эмпирически установленная номенклатура инклюзивных диспозиций включает диспозиции, и способствующие, и препятствующие воплощению инклюзивного принципа в образовании, поскольку базовыми типами инклюзивных диспозиций являются:

– детоцентрированная диспозиция, отражающая смысловой фокус педагога на расширение образовательных возможностей и возможностей социализации школьников с ОВЗ;

– мировоззренческая диспозиция, центральным звеном которой является понимание инклюзии как нормы современного общества и инструмента реализации образовательных прав каждого человека;

– личностно ориентированная диспозиция, сфокусированная на социально-психологических измерениях инклюзии и ее возможностях в повышении личностной зрелости всех участников инклюзивных образовательных отношений;

– системоцентрированная диспозиция, связанная с рассмотрением инклюзии как открывающейся перспективы развития системы образования в целом;

– аналитическая диспозиция, при которой принятие инклюзии сопровождается рефлексией ее возможных ограничений и необходимых для ее реализации условий;

– скептическая диспозиция, чей смысловой фокус проявляется в выраженных сомнениях и негативных реакциях относительно обеспечения инклюзивного образования и возможностей его реализации на практике;

– индифферентная диспозиция, отражающая отказ от рефлексии инклюзивного образования, отсутствие каких-либо эмоциональных и моральных его оценок, безразличное отношение к нему;

– негативная диспозиция, проявляющаяся в выраженном неприятии инклюзивного образования и отрицании самой возможности интеграции школьников с ОВЗ в образовательное пространство массовой школы [38].

В результате факторизации этих восьми первичных инклюзивных диспозиций определяются обобщенные (вторичные) инклюзивные диспозиции педагогов – поддерживающая, скептическая, отрицающая и аналитическая [38].

Результаты исследования, проведенного в смежной плоскости, связанной с установками к инклюзивному образованию, фиксируют во многом сходную картину: у школьных учителей обнаруживается установка, выражающаяся в признании права детей с особыми образовательными потребностями на обучение в обычных школах вместе с другими детьми, а также установка пассивного неодобрения инклюзии, для которой характерны тревоги и предубеждения относительно инклюзивного обучения, и, напротив, установка одобрения инклюзии, воплощающая веру педагога в необходимость инклюзивного образования и его уверенность в собственной готовности и готовности школы к инклюзивному образованию. Более того, у родителей обучающихся были выявлены практически те же установки с той лишь разницей, что их номенклатура дополняется еще и установкой отрицания инклюзии – антагонистической установкой, несущей в себе несогласие с совместным обучением детей с ОВЗ и нормотипичных детей [39].

Поскольку в разрезе отношения к инклюзивному образованию родители школьников, в том числе и нормативно развивающихся, типологизируются аналогичным образом, дифференцируясь на «сторонников» (разделяют инклюзивные ценности), «наблюдателей» (придерживаются нейтралитета применительно к инклюзии), «антагонистов» (выступают против продвижения идей школьной инклюзии), «контролеров» (испытывают тревогу в связи с обучением их ребенка в инклюзивном классе) и «скептиков» (не доверяют идеям инклюзии) [29], то правомерным становится предположение о том, что выявленная структура первичных и обобщенных инклюзивных диспозиций педагогов отражает некие общие закономерности личностной детерминации функционирования основных акторов инклюзивного образовательного процесса.

Однако окончательная проверка этого предположения, – а она имеет ключевое значение для понимания глубинных механизмов выстраивания эффективного ценностно-смыслового взаимодействия между школьными педагогами и родителями нормотипичных детей, – требует осуществления сравнительного эмпирического изучения их инклюзивных диспозиций.

Материалы и методы

Выборка. К участию в исследовании на основе добровольного информированного согласия были привлечены 759 педагогов общеобразовательных организаций (M = 43,9; S = 12,5; 92,2 % – женщины) и 701 родитель нормотипичных школьников (M = 40,7; S = 6,14; 94,6 % – женщины).

Выборку педагогов составили 234 учителя начальных классов (30,83 %), 412 учителей-предметников, работающих на уровнях основного общего и среднего общего образования (54,28 %), и 113 педагогов дополнительного образования (14,89 %).

В выборку родителей вошли 192 родителя, имеющих 1 ребенка – младшего школьника (26,41 %), 353 родителя, имеющих 1 ребенка, обучающегося в основной или старшей школе (48,56 %), и 182 родителя, имеющих двух и более детей, обучающихся на разных уровнях общего образования (25,03 %).

При этом большая часть респондентов представляет Северо-Западный (42,04 %) и Южный (31,31 %) федеральные округа Российской Федерации, остальные – Приволжский (14,71 %), Центральный (4,89 %), Сибирский (3,34 %), Уральский (2,83 %) и Дальневосточный (0,89 %) федеральные округа.

Методика. Для реализации целей и задач исследования применялись следующие диагностические инструменты:

- Методика самоидентификации инклюзивных диспозиций педагога, которая базируется на восьми психологических портретах педагогов, релевантных выявленным ранее типам инклюзивных диспозиций [37]. Педагоги оценивали степень своего сходства с представленными портретами и соответствия с ними большинства других педагогов. Родители сравнивали с предложенными портретами большинство педагогов, обучающих их детей, а также соотносили их с образом идеального учителя для собственного ребенка. Соответствие оценивалось респондентами с помощью шестибалльной шкалы (1 – совсем не похож, 6 – очень похож).

- Шкала измерения установок в отношении инклюзивного образования Ф. Вильченски в адаптации В. З. Кантора и Ю. Л. Проект, предполагающая оценку установок респондента относительно возможностей обучения в общеобразовательной школе детей с различными нарушениями в развитии, включая нарушения сенсорной и двигательной сферы («физическая сфера»), интеллектуальную недостаточность («интеллектуальная сфера»), нарушения поведенческой («поведение») и коммуникативной («коммуникация») сфер.

- Авторский опросник профессиональных диспозиций [10] подразумевающий оценку диспозиций педагога по отношению к себе как профессионалу, преподаваемому предмету, своим коллегам и ученикам, а также к инклюзии как способу взаимодействия с обучающимися.

Процедура. Обработка полученных данных осуществлялась посредством применения методов описательной статистики, сравнительного анализа с использованием критериев Манна – Уитни, Крускала – Уоллиса и Вилкоксона, корреляционного анализа с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена, анализа соответствий и факторного анализа. Анализ соответствий был применен к совокупности оценок инклюзивных диспозиций, полученных от педагогов и родителей применительно к трем образам педагога: типичного, идеального и, в случае с педагогами, самого себя; при этом оценки переводились в трехуровневую шкалу («не похож», «в чем-то похож», «похож»). Факторный анализ с вращением Варимакс проводился для сравнения структуры инклюзивных диспозиций и установок в отношении инклюзивного образования в исследуемых группах.

Результаты исследования

Сравнительный анализ показателей идентификации инклюзивных диспозиций продемонстрировал наличие достоверных сдвигов в оценках педагогами собственных инклюзивных диспозиций и их представленности у большинства других педагогов (табл. 1).

Т а б л и ц а 1. Описательные статистики оценок педагогами собственных инклюзивных диспозиций и диспозиций большинства педагогов

T a b l e 1. Descriptive Statistics of Teachers’ Self-Assessments of Their Own Inclusive Dispositions and Their Perceptions of the Dispositions of Most Teachers

Тип диспозиции / Disposition type | Большинство педагогов / Most teachers | Я / Self | W | ||||||

M | Me | S | R | M | Me | S | R | ||

Аналитическая / Analytical | 4,19 | 4 | 1,29 | 1,0 | 4,39 | 5 | 1,37 | 1 | 5 510*** |

Мировоззренческая / Worldview | 3,95 | 4 | 1,32 | 3,5 | 4,19 | 4 | 1,41 | 2 | 7 361*** |

Детоцентрированная / Child-centered | 3,82 | 4 | 1,37 | 5,0 | 4,17 | 4 | 1,48 | 3 | 10 334*** |

Системоцентрированная / System-centered | 3,95 | 4 | 1,32 | 3,5 | 4,09 | 4 | 1,38 | 4 | 3 925*** |

Скептическая / Skeptical | 4,00 | 4 | 1,37 | 2,0 | 4,02 | 4 | 1,46 | 5 | 7 564 |

Личностно ориентированная / Person-centered | 3,79 | 4 | 1,38 | 6,0 | 4,00 | 4 | 1,44 | 6 | 4 755*** |

Негативная / Negative | 3,29 | 3 | 1,61 | 7,0 | 3,02 | 3 | 1,7 | 7 | 21 912*** |

Индифферентная / Indifferent | 3,03 | 3 | 1,48 | 8,0 | 2,7 | 2 | 1,48 | 8 | 18 638*** |

Примечания: M – среднее значение; Me – медиана; S – стандартное отклонение; R – ранг; W – критерий Вилкоксона; *** – p < 0,001.

Notes: M – mean; Me – median; S – standard deviation; R – rank; W – The Wilcoxon Test; *** – p < 0.001.

Источник: здесь и далее в статье все таблицы составлены авторами.

Source: Hereinafter in this article all tables were drawn up by the authors.

Так, педагоги склонны приписывать себе большую выраженность позитивных инклюзивных диспозиций и снижать выраженность их негативных сторон. Не обнаруживается достоверного сдвига только в оценках скептической инклюзивной диспозиции. В целом педагоги отмечают у себя выраженность аналитической, мировоззренческой и детоцентрированной инклюзивных диспозиций, тогда как в педагогическом сообществе более интенсивно проявляющимися им видятся аналитическая, скептическая, мировоззренческая и системоцентрированная диспозиции.

Измерение зависимости оценок инклюзивных диспозиций от социально-профессиональных характеристик педагогов фиксирует наличие достоверных различий между педагогами разных категорий по гендерной принадлежности, по уровню общего образования, на котором они работают, по стажу педагогической деятельности и наличию/отсутствию опыта работы в условиях инклюзии, а также по возрасту.

В частности, педагоги-мужчины чаще признают выраженность у себя индифферентной инклюзивной диспозиции (U = 15 182; p < 0,01) и отрицают выраженность личностно ориентированной диспозиции (U = 16 947; p = 0,03), а также чаще обнаруживают скептическую диспозицию у большинства других педагогов (U = 12 631; p < 0,01). Педагоги, работающие в средней и старшей школе, в отличие от учителей начальных классов и педагогов дополнительного образования, в меньшей степени приписывают себе (H = 9,8; p < 0,01) и большинству педагогов (H = 6,9; p = 0,03) системоцентрированную инклюзивную диспозицию, характеризующую смысловую доминанту педагога на возможности развития образовательной системы в целом. В свою очередь, молодые специалисты чаще ассоциируют с окружающими их педагогами системоцентрированную инклюзивную диспозицию (H = 13,4; p = 0,01), реже – негативную (H = 19,3; p < 0,01), тогда как педагоги со стажем от 16 до 20 лет высказывают противоположные оценки. При этом именно педагоги со стажем от 16 до 20 лет в наименьшей степени склонны приписывать себе детоцентрированную (H = 13,0; p = 0,01), мировоззренческую (H = 13,6; p < 0,01) и системоцентрированную (H = 14,7; p < 0,01) инклюзивные диспозиции; негативная же диспозиция выражена у них в наибольшей степени в сравнении с другими группами педагогов (H = 16,2; p < 0,01), тогда как у педагогов со стажем до 5 лет наблюдается обратная картина. Наконец, наличие опыта работы в условиях инклюзии актуализирует у педагогов такие инклюзивные диспозиции, как аналитическая (U = 62 520; p = 0,01) и личностно ориентированная (U = 62 724; p = 0,02), редуцируя выраженность негативной (U = 60 213; p < 0,01) и индифферентной (U = 55 655; p < 0,01) диспозиций. При этом обнаруживаются корреляции оценок инклюзивных диспозиций с возрастом педагогов: с повышением возраста в меньшей степени проявляется индифферентная инклюзивная диспозиция, причем как в разрезе оценки педагогами большинства других педагогов (r = –0,09; p = 0,02), так и в разрезе самооценки (r = –0,11; p < 0,01).

Сравнительный анализ показателей идентификации инклюзивных диспозиций выявил наличие достоверных сдвигов в оценках родителями нормотипичных обучающихся большинства педагогов и идеальных педагогов по всем типам инклюзивных диспозиций (табл. 2).

Т а б л и ц а 2. Описательные статистики оценок родителями нормотипичных обучающихся инклюзивных диспозиций большинства педагогов и идеального педагога

T a b l e 2. Descriptive Statistics of Parents’ Assessments of the Inclusive Dispositions of Most Teachers and the Ideal Teacher

Тип диспозиции / Disposition type | Большинство педагогов / Most Teachers | Идеальный педагог / Ideal Teacher | W | ||||||

M | Me | S | R | M | Me | S | R | ||

Скептическая / Skeptical | 4,24 | 5 | 1,31 | 1 | 3,96 | 4 | 1,47 | 6 | 24 240*** |

Аналитическая / Analytical | 4,13 | 4 | 1,38 | 2 | 4,35 | 5 | 1,39 | 3 | 15 449*** |

Мировоззренческая / Worldview | 3,84 | 4 | 1,39 | 3 | 4,53 | 5 | 1,31 | 1 | 6 224*** |

Детоцентрированная / Child-centered | 3,83 | 4 | 1,41 | 4 | 4,51 | 5 | 1,33 | 2 | 8 881*** |

Индифферентная / Indifferent | 3,71 | 4 | 1,41 | 5 | 2,72 | 2 | 1,56 | 7 | 53 659*** |

Системоцентрированная / System-centered | 3,59 | 4 | 1,62 | 6 | 4,16 | 5 | 1,4 | 5 | 5 494*** |

Личностно ориентированная / Person-centered | 3,58 | 4 | 1,43 | 7 | 4,17 | 5 | 1,47 | 4 | 5 637*** |

Негативная / Negative | 3,56 | 4 | 1,59 | 8 | 2,93 | 2 | 1,67 | 7 | 35 893*** |

Примечания: M – среднее значение; Me – медиана; S – стандартное отклонение; R – ранг; W – критерий Вилкоксона; *** – p < 0,001.

Notes: M – mean; Me – median; S – standard deviation; R – rank; W – The Wilcoxon Test; *** – p < 0.001.

Так, родители склонны приписывать педагогам скептическую и аналитическую диспозиции, причем более выражена скептическая диспозиция, характеризующаяся сомнениями в принципиальной возможности реализации инклюзии. В то же время, родители не видят в педагогах ярко выраженного негативного отношения к инклюзии, как и их смысловой обращенности к развитию личностных качеств школьников и совершенствованию образовательной системы, обеспечивающей их академическую успешность.

При этом между родителями с разным уровнем образования обнаруживаются достоверные различия в оценках выраженности индифферентной (H = 12,9; p < 0,01), скептической (H = 8,9; p = 0,03) и негативной (H = 11,3; p = 0,01) инклюзивных диспозиций идеального педагога: родители с более высоким уровнем образования чаще характеризуют данные диспозиции как недопустимые для педагога, которого они в идеале хотели бы видеть учителем своих детей. Также выявлены достоверные различия между группами родителей детей, обучающихся на разных ступенях общего образования – родители младших школьников отмечают у основной массы педагогов большую выраженность детоцентрированной (H = 16,2; p < 0,01), мировоззренческой (H = 8,9; p = 0,01), аналитической (H = 6,2; p = 0,05) и системоцентрированной (H = 6,5; p = 0,05) инклюзивных диспозиций, а с идеальным педагогом ассоциируют более выраженные детоцентрированную (H = 6,2; p = 0,05), аналитическую (H = 7,3; p = 0,03) и негативную (H = 6,0; p = 0,05) инклюзивные диспозиции. При этом в зависимости от количества детей в семье значимые различия в оценке родителями выраженности у педагогов тех или иных инклюзивных диспозиций не обнаруживаются. Вместе с тем зафиксированы достоверные связи оценок инклюзивных диспозиций педагогов с возрастом родителей: с повышением возраста снижались оценки выраженности мировоззренческой (r = –0,08; p = 0,03) и личностно ориентированной (r = –0,10; p < 0,01) инклюзивных диспозиций применительно к большинству педагогов, а также детоцентрированной (r = –0,08; p = 0,03) и аналитической (r = –0,11; p < 0,01) инклюзивных диспозиций – применительно к идеальному педагогу.

Между тем, что касается сравнительной выраженности инклюзивных диспозиций у большинства педагогов, как они предстают в оценках педагогов и родителей, то родители достоверно выше оценивали выраженность среди педагогов индифферентной (U = 179 560; p < 0,01), негативной (U = 206 286; p < 0,01) и скептической (U = 204 966; p < 0,01) инклюзивных диспозиций, тогда как личностно ориентированная (U = 208 855; p < 0,01) и системоцентрированная (U = 204 963; p < 0,01) инклюзивные диспозиции, по их оценкам, были представлены слабее (U = 208 855; p < 0,01).

Выявление более общей картины различий в оценках инклюзивных диспозиций между педагогами и родителями потребовало проведения анализа соответствий, предполагающего визуализацию ассоциативных связей между категориальными переменными в пространстве пониженной размерности2 и позволяющего выявить неочевидные структурные различия и сближения между уровнями оценок и группами респондентов, чем и обусловливается его высокая эффективность при изучении социальных представлений и образовательных позиций, зафиксированных через шкалы вербального типа.

Примененный к совокупности оценок инклюзивных диспозиций, полученных от педагогов и родителей, анализ соответствий дал возможность рассмотреть частотные различия, а также реконструировать смысловое пространство инклюзивных диспозиций, где каждая точка отражает конкретную диспозицию в контексте определенного образа и оценивающей его группы.

Построенная двухмерная факторная модель объясняет совокупно 100 % инерции, при этом первая ось объясняет 87,17 %, а вторая – 12,83 % общей инерции, что свидетельствует о доминирующем значении первого измерения для интерпретации структуры данных (рисунок).

Р и с у н о к. Карта соответствий между типами диспозиций и оценками их выраженности педагогами и родителями

F i g u r e. Correspondence analysis between disposition types and their expression ratings by teachers and parents

Примечания: 1-я часть подписи: тип диспозиции (ДЦ – детоцентрированная, МВ – мировоззренческая, ИНД – индифферентная, А – аналитическая, НЕГ – негативная, ЛО – личностно ориентированная, СК – скептическая, СЦ – системоцентрированная); 2-я часть подписи: группа (П – педагоги, Р – родители); 3-я часть подписи: образ педагога (ИП – идеальный педагог, БП – большинство педагогов, Я – самооценка педагога); измерение 1; соб. знач.: 0,10795 (87,17 % инерции); измерение 2; соб. знач.: 0,01589 (12,83 % инерции).

Notes: Part 1 of the legend: disposition type (ДЦ – child-centered, МВ – worldview, ИНД – indifferent, А – analytical, НЕГ – negative, ЛО – person-centered, СК – skeptical, СЦ – system-centered); part 2 of the legend: group (П – teachers, P – parents); part 3 of the legend: teacher image (ИП – ideal teacher, БП – most of teachers, Я – teacher self-assessment); dimension 1; eigenvalue: 0.10795 (87.17% of inertia); dimension 2; eigenvalue: 0.01589 (12.83% of inertia).

Источник: составлено авторами в программе Statistica ver.8.0.

Source: Compiled by the authors using Statistica ver.8.0.

Первая ось может быть интерпретирована как измерение инклюзивного потенциала. Если на ее правом полюсе сосредоточены диспозиции, связанные с отчужденностью и дистанцированием от инклюзивных процессов (негативная, индифферентная диспозиции), то правый полюс объединяет диспозиции, характеризующие принятие инклюзии как образовательной практики (детоцентрированная, аналитическая, системоцентрированная диспозиции).

При этом в правой части данной оси сконцентрированы диспозиции отрицания инклюзии, характеризующие идеального педагога в восприятии родителей, самооценки педагогов и их оценки большинства педагогов, устойчиво сочетающиеся с оценкой «не похож», что может говорить об исключении данных диспозиций из нормативно заданного эталона педагогической деятельности. Левый полюс, напротив, связан с оценками «похож» и «в чем-то похож», и он тем самым раскрывает различия в оценках респондентов инклюзивных диспозиций педагогов. Так, родители с высокой долей уверенности приписывают типичному педагогу скептическую и аналитическую диспозиции, тогда как идеальный педагог, по их оценкам, должен характеризоваться аналитической диспозицией в сочетании с детоцентрированной, системоцентрированной и личностно ориентированной диспозициями. Тем самым обнаруживается смысловая близость выраженной аналитической диспозиции в самооценке педагогов к этому комплексу родительских оценок, что может говорить о совпадении социальных ожиданий родителей с личностными ориентациями педагогов. Достаточно близки и оценки педагогами мировоззренческой, системоцентрированной, личностно ориентированной, детоцентрированной и скептической диспозиций в своем профессиональном образе. Другой комплекс оценок педагогов связан с представленностью этих диспозиций в образе большинства педагогов, что может свидетельствовать о низком уровне дифференциации соответствующих смысловых установок в представлениях педагогов, восприятии их как целостной инклюзивной диспозиции.

Вторая ось, хотя и объясняет меньшую долю вариативности, позволяет выявить различия в идентификационных оптиках родителей и педагогов. В верхней части оси представлены преимущественно родительские оценки, в том числе идеализированные ожидания, тогда как нижняя часть оси характеризуется самооценками педагогов. Второе измерение предстает тем самым как ось ролевого восприятия педагога – от внешней, нормативно-оценочной перспективы родителей к внутренней, идентификационно-профессиональной позиции педагогов. При этом очевидна связь полюсов со степенью уверенности в оценках. Если в верхней части смыслового пространства они более определенны («похож», «не похож»), то его нижняя часть связана с малодифференцированной оценкой «в чем-то похож». Сосредоточение оценок педагогов в нижней части пространства может указывать на недостаточную степень отождествления ими инклюзивных диспозиций с их собственными смыслами профессиональной деятельности и восприятием нормативной неопределенности данных диспозиций в профессиональной позиции, транслируемой педагогическим сообществом. Подобная неопределенность в оценках проявляется и в группе родителей по отношению к мировоззренческой инклюзивной диспозиции идеального педагога, мировоззренческой и детоцентрированной инклюзивной диспозициям большинства педагогов. В остальном оценки родителей больше тяготеют к определенности («не похож», «похож»), что может свидетельствовать о сформированности системы ожиданий родительского сообщества применительно к инклюзивным диспозициям педагогов.

Сравнительный анализ установок педагогов и родителей нормотипичных школьников по отношению к инклюзивному образованию (табл. 3) свидетельствует о связи позитивных установок с обучением детей с коммуникативными нарушениями в общеобразовательной школе, при этом ученики с нарушениями поведения в обоих случаях видятся наименее приемлемой группой для включения в инклюзивный образовательный процесс.

Т а б л и ц а 3. Описательные статистики показателей смысловых установок в отношении инклюзивного образования в группах родителей и педагогов

T a b l e 3. Descriptive Statistics of the Indicators of Meaningful Attitudes towards Inclusive Education in the Groups of Parents and Teachers

Смысловые установки / Meaningful Attitudes | Родители / Parents | Педагоги / Teachers | U | ||||

M | Me | S | M | Me | S | ||

Физическая сфера / Physical | 14,05 | 14 | 5,35 | 13,33 | 13 | 4,72 | 242 565** |

Интеллектуальная сфера / Academic | 13,03 | 13 | 4,85 | 13,26 | 13 | 4,51 | 257 594 |

Поведение / Behavioral | 10,89 | 11 | 5,57 | 10,88 | 11 | 4,77 | 254 897 |

Коммуникация / Social | 14,79 | 15 | 4,52 | 15,47 | 16 | 4,28 | 244 119** |

Примечания: M – среднее значение; Me – медиана; S – стандартное отклонение; U – критерий Манна – Уитни; ** – p < 0,01.

Notes: M – mean; Me – median; S – standard deviation; U – The Mann-Whitney Test; ** – p < 0.01.

Также между педагогами и родителями обнаруживаются достоверные различия: родители, в сравнении с педагогами, более предпочтительным полагают обучение в общеобразовательной школе детей с сенсорными и двигательными нарушениями, при этом по отношению к детям с коммуникативными нарушениями демонстрируют меньшую степень уверенности в возможности такого обучения.

С точки зрения общих профессиональных диспозиций различия между педагогами и родителями обнаруживаются только в параметрах сотрудничества (табл. 4). Так, педагоги достоверно выше оценивают свои смысловые ориентации на взаимодействие с коллегами, нежели родители – выраженность подобных ориентаций у известных им учителей. На уровне тенденций обнаруживаются и различия в оценке выраженности позитивных диспозиций по отношению к обучающимся. Родители в меньшей степени отмечают у педагогов своих детей смысловую ориентацию на развитие способностей и личности обучающихся, нежели педагоги – у самих себя (U = 251 234; p = 0,07). Кроме того, если для педагогов данная профессиональная диспозиция является наиболее выраженной в системе профессиональных диспозиций, то в оценках родителей она уступает профессиональным диспозициям, относящимся к смысловому наполнению процесса педагогической деятельности (самосознание, сотрудничество, преподавание).

Т а б л и ц а 4. Описательные статистики оценок родителями профессиональных диспозиций большинства педагогов и самооценки профессиональных диспозиций педагогами

T a b l e 4. Descriptive statistics of parents’ assessments of professional dispositions of most teachers and teachers’ self-assessments of professional dispositions

Категории профессиональных диспозиций / Dispositions type | Родители / Parents | Педагоги / Teachers | U | ||||||

M | Me | S | R | M | Me | S | R | ||

Самосознание / Self-awareness | 40,2 | 43 | 10,0 | 1 | 40,8 | 42 | 8,2 | 3,5 | 260 414,5 |

Преподавание / Teaching | 40,0 | 42 | 9,9 | 2 | 41,6 | 44 | 8,1 | 2,0 | 249 920,5* |

Обучающиеся / Students | 39,8 | 42 | 10,3 | 3 | 40,8 | 42 | 8,3 | 3,5 | 265 546,5 |

Сотрудничество / Cooperation | 39,6 | 42 | 10,7 | 4 | 41,7 | 44 | 8,1 | 1,0 | 251 234 |

Инклюзия / Inclusion | 36,0 | 38 | 12,0 | 5 | 36,0 | 38 | 10,8 | 5,0 | 259 297 |

Примечания: M – среднее значение; Me – медиана; S – стандартное отклонение; R – ранг; U – критерий Манна – Уитни; * – p < 0,05.

Notes: M – mean; Me – median; S – standard deviation; R – rank; U – The Mann-Whitney Test; * – p < 0.05.

В целом педагоги и родители в наименьшей степени обнаруживают в своих оценках профессиональных диспозиций ориентацию на поддержку инклюзии как образовательной практики, на внимание к специфическим образовательным нуждам обучающихся с ОВЗ.

Наконец, по результатам факторного анализа, проведенного для сравнения структуры инклюзивных диспозиций и установок в отношении инклюзивного образования в группах педагогов общеобразовательных организаций и родителей нормотипичных детей, выявляется сходная латентная структура этих диспозиций и установок (табл. 5).

Т а б л и ц а 5. Факторная структура показателей инклюзивных диспозиций и установок в отношении инклюзивного образования в группах родителей и педагогов общеобразовательных организаций

T a b l e 5. Factor structure of indicators of inclusive dispositions and attitudes towards inclusive education in groups of parents and teachers of general education organizations

Переменные / Variables | Родители / Parents | Педагоги / Teachers | ||||

1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |

Самосознание / Self-awareness | 0,98 | –0,04 | –0,08 | –0,07 | 0,95 | –0,01 |

Преподавание / Teaching | 0,98 | –0,02 | –0,09 | –0,02 | 0,96 | 0,00 |

Обучающиеся / Students | 0,97 | –0,02 | –0,08 | –0,05 | 0,94 | 0,02 |

Сотрудничество / Cooperation | 0,97 | –0,03 | –0,08 | –0,09 | 0,94 | –0,01 |

Инклюзия / Inclusion | 0,86 | 0,12 | –0,08 | 0,21 | 0,57 | –0,12 |

Мировоззренческая ИП/Я / Worldview IT/Self | –0,04 | 0,74 | –0,03 | 0,77 | 0,05 | –0,04 |

Системоцентрированная ИП/Я / System-centered IT/Self | –0,09 | 0,71 | 0,10 | 0,77 | 0,02 | 0,06 |

Детоцентрированная ИП/Я / Child-centered IT/Self | 0,05 | 0,70 | –0,09 | 0,77 | 0,04 | –0,03 |

Личностно ориентированная ИП/Я / Person-centered IT/Self | –0,02 | 0,69 | –0,03 | 0,82 | 0,08 | 0,01 |

Личностно ориентированная БП / Person-centered MT | 0,23 | 0,65 | 0,09 | 0,78 | 0,02 | –0,01 |

Системоцентрированная БП / System-centered MT | 0,18 | 0,63 | 0,18 | 0,73 | –0,04 | 0,02 |

Мировоззренческая БП / Worldview MT | 0,25 | 0,60 | 0,09 | 0,76 | –0,05 | –0,03 |

Детоцентрированная БП / Child-centered MT | 0,31 | 0,54 | 0,06 | 0,74 | –0,05 | –0,05 |

Физическая сфера / Physical | –0,12 | 0,50 | –0,22 | 0,47 | –0,11 | –0,12 |

Аналитическая БП / Analytical MT | 0,11 | 0,47 | 0,21 | 0,61 | 0,10 | 0,22 |

Интеллектуальная сфера / Academic | –0,14 | 0,46 | –0,19 | 0,53 | –0,12 | –0,08 |

Аналитическая ИП/Я / Analytical IT/Self | 0,04 | 0,45 | 0,22 | 0,57 | 0,13 | 0,21 |

Поведение / Behavioral | –0,10 | 0,29 | –0,13 | 0,41 | –0,12 | –0,03 |

Негативная ИП/Я / Negative IT/Self | 0,02 | –0,15 | 0,70 | –0,19 | –0,04 | 0,64 |

Скептическая ИП/Я / Skeptical IT/Self | 0,02 | 0,04 | 0,58 | 0,04 | 0,13 | 0,76 |

Негативная БП / Negative MT | –0,24 | –0,06 | 0,58 | –0,14 | 0,03 | 0,67 |

Индифферентная ИП/Я / Indifferent IT/Self | –0,01 | 0,01 | 0,58 | 0,08 | –0,20 | 0,59 |

Скептическая БП / Skeptical MT | –0,04 | 0,08 | 0,52 | 0,08 | 0,13 | 0,78 |

Индифферентная БП / Indifferent MT | –0,38 | 0,06 | 0,44 | 0,07 | –0,13 | 0,62 |

Коммуникация / Social | –0,08 | 0,19 | –0,05 | 0,20 | 0,07 | –0,09 |

Вес фактора / Explained Variance | 4,95 | 4,70 | 2,22 | 6,31 | 4,02 | 2,92 |

% объясненной дисперсии / Proportion of Total Variance | 19,80 | 18,8 | 8,9 | 25,2 | 16,1 | 11,7 |

Коэффициент КМО (Кайзер-Мейера-Олькина) / KMO coefficient (Kaiser-Meyer-Olkin) | 0,826 | 0,810 | ||||

Тест Бартлетта / Bartlett test | χ2 = 13 371; p < 0,001 | χ2 = 11 785; p < 0,001 | ||||

Примечания: БП – большинство педагогов; ИП – идеальный педагог; полужирным шрифтом выделены значимые нагрузки переменных; 1, 2, 3 – номера факторов.

Notes: MT – most teachers; IT – ideal teacher; Factor loadings significant at the threshold level are highlighted in bold; 1, 2, 3 – factor numbers.

Применительно к той и другой группе обнаруживается трехфакторная структура, объясняющая соответственно 53 % и 47,5 % общей дисперсии. Показатели теста Бартлетта и коэффициента КМО в целом характеризуют устойчивость полученного факторного решения.

Первый фактор в обоих случаях объединил профессиональные диспозиции педагога, демонстрируя тем самым интегрированность инклюзивной диспозиции в структуру профессиональной направленности учителя. Иными словами, педагог, характеризующийся в восприятии и педагогов, и родителей высоким уровнем осознанности отношения к профессии и к себе как профессионалу, поддерживает инклюзивные идеи и стремится реализовать их в своей педагогической деятельности.

Второй фактор в обеих группах объединяет диспозиции, направленные на принятие инклюзии (детоцентрированную, системоцентрированную, личностно ориентированную и мировоззренческую), в их представленности и в самооценках, в оценках большинства педагогов и идеального педагога. Такие диспозиции связаны с повышением значимости и актуализацией возможности обучения в общеобразовательной школе детей с нарушениями в развитии, будь то дети с нарушениями сенсорной и двигательной сфер и интеллектуальными нарушениями, а также – с точки зрения педагогов – и с поведенческими нарушениями. В целом данный фактор свидетельствует о ценностном принятии инклюзии, отражая наличие общего представления об инклюзивной диспозиции как позитивно окрашенной и нормативно одобряемой смысловой ориентации.

Третий фактор и в группе педагогов, и в группе родителей объединяет скептические, негативные и индифферентные диспозиции, что позволяет рассматривать его в качестве фактора дистанцирования педагога от инклюзии. Его структурная целостность, зафиксированная в обеих выборках, указывает на согласованность восприятия данных диспозиций как единого смыслового образования.

Несмотря на различия в частотных и средних оценках, полученных в рамках сравнения групп, факторный анализ в целом обнаруживает глубинное смысловое единство в структуре инклюзивных диспозиций. Следовательно, как педагоги, так и родители структурируют свое представление об инклюзии в рамках одной и той же трехкомпонентной модели, включающей профессиональные смыслы, ценностные установки, поддерживающие инклюзию, и диспозиции, маргинализирующие или отвергающие инклюзию.

Обсуждение и заключение

Цель настоящего исследования заключалась в выявлении степени сходства инклюзивных диспозиций педагогов общеобразовательных организаций и родителей нормотипичных школьников – ключевых участников инклюзивного образовательного процесса.

Согласно результатам исследования, родители демонстрируют высокую определенность своих оценок, особенно в отношении идеального образа педагога, приписывая ему системоцентрированную, аналитическую, детоцентрированную инклюзивные диспозиции, что указывает на сформировавшиеся в родительском сообществе высокие нормативные ожидания от педагогов. При этом, оценивая действующих педагогов, родители отмечают большую выраженность скептической инклюзивной диспозиции, в чем могут выражаться их представления о наличии у учителей сомнений в возможности инклюзии обеспечить качественное образование для всех детей. Полученный результат говорит о вовлеченности родителей в инклюзивную повестку, когда они выступают как носители некоего нормативного заказа на инклюзию. Эти выводы согласуются с современными эмпирическими данными о роли родительских установок в формировании принимающего школьного сообщества [40; 41]. Более того, именно родители транслируют первичные модели отношения к «инаковости» в детско-родительском и школьном взаимодействии. Их ценностные ориентации и ожидания формируют основу нормативного консенсуса – коллективно разделяемых представлений о приемлемом и должном в контексте инклюзивного образования [42; 43]. Исследование подтвердило, что родители чаще демонстрируют бинарные и устойчивые оценки, а педагоги склонны к большей смысловой амбивалентности.

В то же время подтверждается значимость социально-демографических характеристик педагогов и родителей, опосредующих их смысловые ориентации по отношению к инклюзии и детерминирующих принципиальную гетерогенность проявления инклюзивных диспозиций субъектов образовательных отношений. Так, среди родителей неприятие диспозиций, отвергающих инклюзивное образование, растет по мере повышения уровня образования, а востребованность диспозиций, напротив, поддерживающих инклюзию, в большей степени проявляется у родителей младших школьников, что может быть связано с более высокой потребностью в индивидуализированной поддержке обучения их детей. С повышением возраста ребенка и самого родителя снижается уровень ожиданий по отношению к инклюзивным диспозициям педагога. Не столь важными предстают ориентация педагога на внимательное отношение к обучающемуся, его склонность к рефлексии инклюзивного образовательного процесса. Возраст играет важную роль и в инклюзивных диспозициях действующих педагогов: представители старших возрастных групп чаще демонстрируют сдержанность или амбивалентность в самооценках, тогда как молодые педагоги – большую склонность к ценностному принятию инклюзии, что может быть связано с обновленным содержанием их профессиональной подготовки. Полученные результаты корреспондируют с выводами о важности опыта и контекста профессионального становления в формировании инклюзивных установок педагога [39]. Другим значимым фактором становится опыт работы в условиях инклюзии, трансформирующий инклюзивные диспозиции в сторону принятия ее ценностей.

Факторный анализ подтвердил наличие устойчивой смысловой структуры, согласованной между педагогическим и родительским сообществом. Следовательно, несмотря на различия в профессиональном статусе и опыте, педагоги и родители опираются на близкие категории в оценке инклюзивных практик, а сами инклюзивные диспозиции характеризуются наличием глубинного смыслового ядра, определяющего нормативное поле инклюзии в образовательном дискурсе. И именно родители нормотипичных детей могут выступать носителями и трансляторами этих инклюзивных норм в школьной среде, задавая систему ожиданий применительно к инклюзии [39; 40].

В итоге результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что взаимодействие педагогов общеобразовательных организаций и родителей нормотипичных обучающихся как участников инклюзивных образовательных отношений опосредуется сложным сочетанием сходств и различий в их инклюзивных диспозициях. Именно зона общности этих диспозиций и определяет реальное ценностно-смысловое пространство такого взаимодействия.

Вместе с тем осуществленное исследование характеризуется рядом ограничений, требующих учета при интерпретации выводов и планировании дальнейших исследований. Во-первых, в выборке респондентов неравномерно представлены российские регионы, чем сужаются возможности экстраполяции результатов на всю совокупность родителей и педагогов как субъектов инклюзивных образовательных отношений в стране. Во-вторых, несмотря на зафиксированное влияние социально-демографических переменных в исследовании не ставилась задача пропорционального квотного распределения выборки по соответствующим параметрам, что способно повлиять на характер выявленных различий. Наконец, использованные диагностические методы базировались на самооценочных суждениях респондентов, потенциально подверженных эффектам социальной желательности. Вероятность расхождения между декларируемыми и действительными инклюзивными диспозициями требует дальнейшей верификации в экспериментальных и лонгитюдных исследованиях.

Полученные материалы дают важные ориентиры для оптимизации практики школьно-семейного партнерства в условиях институционализации инклюзивного образования и могут быть востребованы как руководителями и педагогами инклюзивных образовательных организаций, так и представителями общественного движения родителей обучающихся.

1 Martin C.S., White B.L., Burkett C., Curcio R. Development and Evolution of Teacher Dispositions Framework and Assessment. In: Clemm von Hohenberg S. (eds) Dispositional Development and Assessment in Teacher Preparation Programs. Hershey: IGI Global; 2022. p. 245–261. https://doi.org/10.4018/978-1-6684-4089-6.ch013

2 Greenacre M. Correspondence Analysis in Practice. New York: CRC Press; 2017. 310 p. https://doi.org/10.1201/9781315369983

作者简介

Vitaliy Kantor

Herzen State Pedagogical University of Russia

编辑信件的主要联系方式.

Email: v.kantor@mail.ru

ORCID iD: 0000-0002-9700-7887

SPIN 代码: 4278-5233

Scopus 作者 ID: 57197712404

Researcher ID: Y-6834-2018

Dr.Sci. (Ped.), Professor, Professor of the Chair of the Fundamentals of Defectology and Rehabilitation

俄罗斯联邦, 48 Moyka Emb., Saint Petersburg 191186Irina Kondrakova

Herzen State Pedagogical University of Russia

Email: condrakova.irina@yandex.ru

ORCID iD: 0000-0002-8123-740X

SPIN 代码: 3807-4640

Scopus 作者 ID: 57320997700

https://atlas.herzen.spb.ru/teacher.php?id=2043

Cand.Sci. (Ped.), Associate Professor, Associate Professor of the Chair of Preschool Pedagogy

俄罗斯联邦, 48 Moika Embankment, Saint Petersburg, 191186Yuliya Proekt

Herzen State Pedagogical University of Russia

Email: proekt.jl@gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-1914-9118

SPIN 代码: 5532-5143

Scopus 作者 ID: 57197748967

Researcher ID: D-9792-2017

https://atlas.herzen.spb.ru/teacher.php?id=790

Cand.Sci. (Psychol.), Associate Professor, Associate Professor of the Chair of Psychology of Professional Activity and Information Technologies in Education

俄罗斯联邦, 48 Moyka Emb., Saint Petersburg 191186Alexander Antropov

Herzen State Pedagogical University of Russia

Email: alexantropov@inbox.ru

ORCID iD: 0000-0001-5877-4437

SPIN 代码: 6566-1900

Scopus 作者 ID: 57220105548

Researcher ID: X-8601-2019

https://atlas.herzen.spb.ru/teacher.php?id=42

Cand.Sci. (Ped.), Associate Professor, Professor of the Chair of Oligophrenopedagogy

俄罗斯联邦, 48 Moyka Emb., Saint Petersburg 191186参考

- Delgado-Galindo P., Torres-Gordillo J.-J., Rodríguez-Santero J. Parent – School – Community Relationship: A Comparative Study of Highly Effective Schools and Schools with Low Effectiveness in Andalusia. London Review of Education. 2024;22(1):5. https://doi.org/10.14324/LRE.22.1.05

- Zhenxiong L., Sirathanakul K., Dou W., Ting L., Lushan L. Effective Interaction and Continuous Meetings among Student – Teacher – Parent for Improving the Quality of Education for Primary School Students. Journal of Lifestyle and SDGs Review. 2025;5(1):e04574. https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n01.pe04574

- Zhadko N.V., Bezrukih M.M. The Interaction between Teacher and Parent: The Causes of Problems and Solutions. Domestic and Foreign Pedagogy. 2023;1(6):37–48. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.24412/2224-0772-2023-96-37-48

- Pennington S.E., Tang J.H., Divoll K., Correll P. A Scoping Literature Review on Parent Interactions with Teachers and School Environments at the Middle Level. Education Sciences. 2024;14(12):1364. https://doi.org/10.3390/educsci14121364

- Burova V.S. A Modern Model for Optimizing the Interaction between Teachers and Parents of Elementary School Students. Higher Education Today. 2023;(4):81–85. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.18137/RNU.HET.23.04.P.081

- Ma T., Tellegen C.L., Sanders M.R. The Role of Parenting Self-Efficacy on Teacher – Child Relationships and Parent – Teacher Communication: Evidence from an Australian National Longitudinal Study. Journal of School Psychology. 2024;103:101296. https://doi.org/10.1016/j.jsp.2024.101296

- Vasilyeva I.D. Institutionalization of Inclusive Education. Oriental Vector: History, Society, State. 2024;(3):30–35. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.18101/2949-1657-2024-3-30-35

- Štech S., Smetáčková I. Teacher and Parental Views on Inclusive Education Policy Lending in the Czech Republic. European Journal of Education. 2023;58(2):233–244. https://doi.org/10.1111/ejed.12557

- Isaev I.F., Sudakova S.S. [Value-Semantic Interaction as a Pedagogical Category]. Problems of Modern Teacher Education. 2022;(77–2):199–202. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: https://clck.ru/3NF5XX (accessed 27.04.2025).

- Kantor V.Z., Proekt Yu.L., Antropov A.P., Kondrakova I.E. Pedagogical Education as an Area to Form Teacher Inclusive Dispositions. The Education and Science Journal. 2023;25(10):12–44. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.17853/1994-5639-2023-10-12-44

- Khitryuk V.V., Sergeyeva M.G., Sokolova N.L. Work of Teacher with Parents in Conditions of Inclusive Education. Nauchnyi dialog. 2017;(8):426–439. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.24224/2227-1295-2017-8-426-439

- Holavins A., Lebedev D. Subjectivity of Disempowerment: Evidence from Parental Attitudes towards Inclusive Education in Post-Soviet Countries. Children and Youth Services Review. 2023;154:107120. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.107120

- Dodur H.M.S., Yüzbaşioğlu Y. Parental Influence on Preschoolers’ Acceptance of Peers with Special Needs: The Mediating Role of Inclusion Attitudes. Children and Youth Services Review. 2025;170:108139. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2025.108139

- Kosikova L.V. [Inclusive Education: Attitudes of Parents and Teachers towards Inclusion]. North-Caucasus Psychological Bulletin. 2009;7(1):69–73. (In Russ.) https://elibrary.ru/rcfjwt

- Page A., Berman J., Serow P. Parent and Teacher Attitudes towards Inclusive Education in Nauru. Australasian Journal of Special and Inclusive Education. 2020;44(2):116–128. https://doi.org/10.1017/jsi.2020.10

- Kurniati D., Zamroni E., Utomo S., Lestari I., Mirana A.E. Research Trends on Parental Involvement in Inclusive Education and its Implications for Inclusive Education Programs: A Bibliometric Analysis. Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama. 2025;17(1):43–62. https://doi.org/10.37680/qalamuna.v17i1.6438

- Mann G., Kennedy-Wood L., Gilmore L. The Role of Parents in Facilitating Safe, Quality, Inclusive Education for Students with Intellectual Disabilities: The Position of the Disability Royal Commission. Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities. 2024;11(1):107–120. https://doi.org/10.1080/23297018.2024.2337756

- Hanssen N.B., Erina I. Parents’ Views on Inclusive Education for Children with Special Educational Needs in Russia. European Journal of Special Needs Education. 2022;37(5):761–775. https://doi.org/10.1080/08856257.2021.1949092

- Hyassat M., Al-Bakar A., Al-Makahleh A., Al-Zyoud N. Special Education Teachers’ Perceptions of Parental Involvement in Inclusive Education. Education Sciences. 2024;14(3):294. https://doi.org/10.3390/educsci14030294

- Jorban M., Cachón-Zagalaz J., Mecías-Calvo M., Navarro-Patón R. Facilitators of and Barriers to Inclusive Education in the Arab Community of Israel: The Parents’ Perspective. Education Sciences. 2024;14(5):525. https://doi.org/10.3390/educsci14050525

- Koskela T., Sinkkonen H.M. Parental Involvement in Supporting Their Children in Inclusive Education: Cooperation with School Professionals in Finland. Cogent Education. 2025;12(1):2464272. https://doi.org/10.1080/2331186X.2025.2464272

- Gao C., Katsapi E. Predictors of Parental Attitudes towards Inclusion in China. Cambridge Educational Research e-Journal. 2023;10:133–145. https://doi.org/10.17863/CAM.104599

- Foteini C., Dimitrios S., Panagoula P., Vlotinou P. Attitudes of Parents of Children with Disabilities towards Inclusion. European Journal of Special Education Research. 2023;9(2):34–45. https://doi.org/10.46827/ejse.v9i2.4749

- Nesterova A.A., Aisina R.M., Suslova T.F., Khitryuk V.V. Parents’ Attitudes toward Educational Inclusion of Children with Autism Spectrum Disorders. Bulletin of Moscow Region State University. Series: Psychology. 2020;(1):122–133. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.18384/2310-7235-2020-1-122-133

- Er-rida S., Zaidouni A., Mafhoum M., Oubibi M., Alami M.H., Alaoui A. Inclusive Education: Exploring Parental Aspirations for Children with Down Syndrome in Regular Schools. The Open Psychology Journal. 2024;17:e18743501311174. https://doi.org/10.2174/0118743501311174240906104333

- Sultana R., Hameed A. Parental Attitudes towards Educational Placement of Their Children with Intellectual Disabilities in Regular Schools. Journal of Asian Development Studies. 2024;13(1):198–207. https://doi.org/10.62345/jads.2024.13.1.17

- Liu X., Potmesil M. A Review of Research on the Development of Inclusive Education in Children with Special Educational Needs Over the Past 10 Years: A Visual Analysis Based on CiteSpace. Frontiers in Education. 2025;9:1475876. https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1475876

- Detochenko L.S., Guterman L.A. Parents’ Attitude towards Inclusive Processes. Human. Society. Inclusion. 2023;14(1):27–37. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: https://rgust.ru/otnoshenie-roditelej-k-inklyuzivnym-protsessam/ (accessed 07.04.2025).

- Fedina L., Volosnikova L., Ignatzheva S., Brook Zh. Parents’ Attitudes towards Inclusive Education: The Siberian School Case. The Journal of Social Policy Studies. 2023;21(4):723–734. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.17323/727-0634-2023-21-4-723-734

- Simón C., Martínez-Rico G., McWilliam R.A., Cañadas M. Attitudes toward Inclusion and Benefits Perceived by Families in Schools with Students with Autism Spectrum Disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2023;53:2689–2702. https://doi.org/10.1007/s10803-022-05491-5

- Albuquerque C., Pinto I., Ferrari L. Attitudes of Parents of Typically Developing Children towards School Inclusion: The Role of Personality Variables and Positive Descriptions. European Journal of Special Needs Education. 2019;34(3):369–382. https://doi.org/10.1080/08856257.2018.1520496

- Zhang Q., Hayes J., TeHau-Grant R., Skeoch R., France L., Jiang K., et al. Positioning Dispositions in Initial Teacher Education: An Action Research Approach. Australian Journal of Teacher Education. 2022;47(4). https://doi.org/10.14221/ajte.2022v47n4.3

- Reprintseva G.A. Professional and Personal Orientation of a Teacher as System of Dispositions. The Emissia. Offline Letters. 2012;(12):1928. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: http://www.emissia.org/offline/2012/1928.htm (accessed 07.04.2025).

- Kazantseva E.V., Borodovskaya Yu.V. Professional Dispositions as a Predictor of the Structural Description of the Features of Labor Behavior. Vestnik Taganrogskogo instituta upravleniya i ekonomiki. 2024;(3):57–60. (In Russ., abstract in Eng.) https://elibrary.ru/hugbqe

- Bashmanova E.L. [Parental Educational Requests to School: Research Experience]. Uchenye zapiski. Elektronnyy nauchnyi zhurnal Kurskogo gosudarstvennogo universiteta. 2019;(2):98–107. (In Russ.) Available at: https://scientific-notes.ru/magazine/archive/number/142 (accessed 05.04.2025).

- Qian Fu W., Xie Y., Li R., He X. General Teachers’ Attitude toward Inclusive Education in Yunnan Province in China. International Journal of Psychology and Psychoanalysis. 2021;7(1):052. https://doi.org/10.23937/2572-4037.1510052

- Kantor V.Z., Proekt Yu.L. Inclusive Dispositions and Competences of School Teachers: Problems of Interrelation. Integration of Education. 2024;28(3):384–399. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.15507/1991-9468.116.028.202403.384-399

- Kantor V.Z., Proekt Yu.L., Kondrakova I.E., Kosheleva A.N., Lugovaya V.F., Khoroshikh V.V. Inclusive Dispositions of Teachers in General Education Organizations: Socio-Professional Context. Pushkin Leningrad State University Journal. 2023;(4):184–204. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.35231/18186653_2023_4_184

- Iskakova B.S., Prisiazhniuk D.I., Zangieva I.K. The Attitude of Parents and Teachers to Inclusive Education in Russia and Kazakhstan: A Comparative Analysis. Mir Rossii. 2023;32(2):30–51. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.17323/1811-038X-2023-32-2-30-51

- Ainscow M. Promoting Inclusion and Equity in Education: Lessons from International Experiences. Nordic Journal of Studies in Educational Policy. 2020;6(1):7–16. https://doi.org/10.1080/20020317.2020.1729587

- Dukmak S.J., Gharaibeh M., Alkhatib R.N., Ijha M.A. The Attitudes of Parents of Typically Developing Students towards Including Students with Disabilities in Mainstream Classrooms in the United Arab Emirates. Journal of Research in Special Educational Needs. 2023;23(4):323–334. https://doi.org/10.1111/1471-3802.12603

- Alsulami B., Ault M. Short Report: Parents’ Perspectives on Inclusive Schools for Students with Disabilities in Saudi Arabia. Research in Developmental Disabilities. 2024;151:104786. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2024.104786

- Florian L., Black-Hawkins K. Exploring Inclusive Pedagogy. British Educational Research Journal. 2011;37(5):813–828. https://doi.org/10.1080/01411926.2010.501096

补充文件