Chronology of Khvalynian Stage of the Caspian Sea according to radiocarbon dating

- Authors: Makshaev R.R.1, Tkach N.T.2

-

Affiliations:

- Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography

- Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geology

- Issue: Vol 54, No 1 (2023)

- Pages: 37-54

- Section: Articles

- URL: https://medbiosci.ru/2949-1789/article/view/126816

- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949178923010103

- ID: 126816

Cite item

Full Text

Abstract

The paper analyzes 234 radiocarbon dates of the Khvalynian deposits obtained by researchers over more than 50 years of studying the Caspian region. Most of the dates were obtained from shell material, including endemic species of mollusks of the genus Didacna that lived in the early and late Khvalynian basins of the Caspian Sea. The radiocarbon coverage of the Khvalynian stage is in the range of 46–8.3 cal. ka BP. The most ancient dates were obtained from the Khvalynian deposits of the Caspian Sea. The largest number of dates falls within the interval of 17–12.5 cal. ka BP. The development of the early Khvalynian transgression began 40–35 cal. ka BP. During 25–18 cal. ka BP the coastline of the early Khvalynian basin reached levels above 0–5 m asl, and the level of 20–22 m asl developed in the range of 17–13.5 cal. ka BP. After 12.5 cal. ka BP the sea level was falling probably leading to the development of Enotaevkian regression. The Upper Khvalynian deposits dated between 11–8.5 cal. ka BP probably correspond to the development of the late Khvalynian transgression. The age interval for the development of the maximum phase (45–48 m asl) of the Early Khvalynian transgression has not been determined according to the currently available data.

Full Text

ВВЕДЕНИЕ

История развития Каспийского моря неразрывно связана с трансгрессивно-регрессивной ритмикой. События, происходившие в позднем плейстоцене и голоцене, предопределили современное развитие природных систем Каспийского региона. Этот этап был ознаменован развитием одной из крупнейших трансгрессий Каспийского моря, получившей название хвалынской (Православлев, 1913; Жуков, 1935). Один из основных критериев выделения хвалынского этапа основывался на анализе эндемичной фауны моллюсков рода Didacna Eichwald (1838). Для хвалынского этапа характерными видами моллюсков являются представители катиллоидной и тригоноидной групп Didacna protracta, D. praetrigonoides, D. ebersini, D. parallela, D. subcatillus (Янина, 2012). Впоследствии по итогам многочисленных геолого-геоморфологических и малакофаунистических исследований хвалынский этап был разделен на раннехвалынский и позднехнехвалынский подэтапы (Федоров, 1957), относящиеся к трансгрессивным событиям, разделенным енотаевской регрессией (Карандеева, 1951). По мнению большинства исследователей, положение максимального уровня береговой линии раннехвалынского бассейна достигало абс. отметок 45–48 м, а его площадь – более 900 тыс. км 2 (Жуков, 1945; Федоров, 1957; Квасов, 1975; Варущенко и др., 1987; Свиточ, 2014). Позднехвалынский этап ознаменовался последней в плейстоцене крупной положительной осцилляцией уровня моря, достигавшего абс. отметки 0 м (Карандеева, 1951; Федоров, 1957).

Существует целый ряд точек зрения относительно природы трансгрессивно-регрессивной ритмики Каспийского моря на хвалынском этапе (Квасов, 1975; Варущенко и др., 1987; Kislov, Toropov, 2007; Sidorchuk et al., 2009, 2021; Yanina, 2014; Panin, Matlakhova, 2015). Одна из первых концепций раннехвалынской трансгрессии связывала ее с развитием и дальнейшей деградацией валдайского оледенения (Москвитин, 1962; Квасов, 1975). Новые данные по динамике развития скандинавского (поздневалдайского) ледникового покрова показывают, что после 17 тыс. л. краевая часть ледника уже не охватывала северо-западную область волжского бассейна (Hughes et al., 2016; Stroeven et al., 2016), т.е. стока талых вод в это время уже не было (Панин и др., 2021). В то же время в ряде исследований приводятся данные в пользу продолжения ледникового стока в Каспийский бассейн и после 17 тыс. л. (Tudryn et al., 2016, Gorlach et al. 2017, Koriche et al., 2022). Оценки объема стока рек волжского бассейна по размерам палеорусел показывают климатически обусловленные (независимые от ледникового стока) повышенные значения расходов воды в период 18–13 тыс. л. н. (Sidorchuk et al., 2009, 2021).

Различны представления исследователей и относительно хронологии раннехвалынского и позднехвалынского этапов. Первые радиоуглеродные даты по хвалынскому этапу в интервале 20–11 тыс. л. были получены в 60–70-х гг. прошлого века (Чердынцев и др., 1965; Каплин и др., 1972; Геохронология …, 1974). Несколько позже появилась серия термолюминесцентных дат нижне- и верхнехвалынских отложений, попадавших в интервал между 76–16 и 30–16 тыс. л. соответственно (Шаховец, Шлюков, 1989, Рычагов, 1997). Долгое время термолюминесцентную хронологию хвалынского этапа соотносили с палеогеографическими событиями севера Восточно-Европейской равнины: раннехвалынский этап свызывали с калининским (ранневалдайским) оледенением, а верхнехвалынский – с осташковским (поздневалдайским). Разделяющий их енотаевский перерыв (регрессия) коррелировался с молого-шекснинским межстадиалом (Геохронология …, 1974; Рычагов, 1997). Впоследствии, с внедрением в практику новых методов геохронологии (уран-ториевого, ОСЛ – оптически стимулированной люминесценции), удалось подтвердить “молодой” возраст хвалынского этапа, попадающего в интервал 24–9 тыс. л. (Свиточ, Янина, 1997; Arslanov et al., 2016; Янина и др., 2017; Kurbanov et al., 2021, 2022, Butuzova et al., 2022; Taratunina et al., 2022). Однако, несмотря на большой массив данных по геохронологии хвалынского этапа, продолжается дискуссия относительно времени ранне- и позднехвалынского трансгрессивных стадий и енотаевской регрессии. На сегодняшний момент все еще не создана полная хронология развития раннехвалынского этапа, охватывающая данные как из Прикаспийских регионов, так и из современной акватории Каспийского моря. В настоящей работе проводятся критический анализ и обобщение радиоуглеродных дат хвалынского этапа, полученных как самими авторами, так и другими исследователями, за более чем полувековой период исследования Каспийского региона.

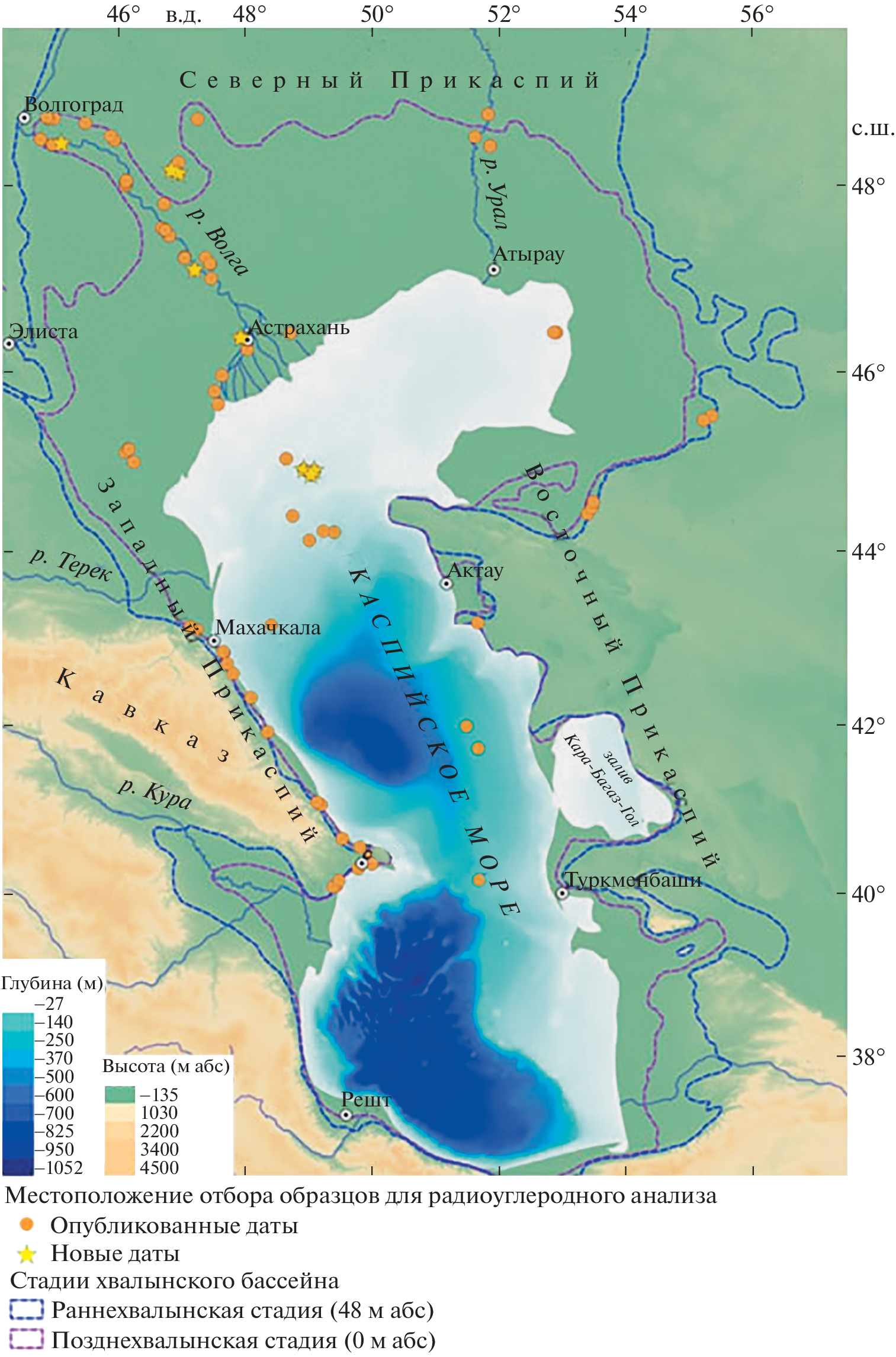

РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЙ

Каспийское море является крупнейшим внутренним водоемом на Земле, занимающим 378 400 км 2 и вмещающим более 78 000 км 3 воды (Свиточ, 2014). Площадь водосборного бассейна Каспия составляет 3.6 млн км 2 . Крупнейшими речными бассейнами являются волжский, уральский, эмбинский, куринский, терекский и др. Современный уровень Каспийского моря составляет –27 м абс., максимальная глубина достигает 1025 м ( рис. 1 ). Средняя соленость вод составляет 12.7‰, варьируя от 1–3‰ в северной части бассейна близ дельты р. Волги, до 29‰ в Балханском заливе. Каспийское море по физико-географическим условиям разделяется на северную, центральную и южную части. Северный Каспий охватывает площадь около 95 тыс. км 2 и является мелководным (глубины 3–5 м) с уровнем солености 1–3‰. Рельеф дна представлен слабоволнистой аккумулятивной равниной, в которой встречаются песчаные острова, банки, древние ложбины стока рек. Площадь Среднего Каспия составляет около 140 тыс. км 2 , максимальная глубина достигает 788 м, а соленость воды варьируется от 9 до 13‰. В рельефе Среднего Каспия выделяются шельфовые участки с древними береговыми линиями, дно глубокой впадины и ее склоны. Южный Каспий занимает приблизительно треть площади моря, большую часть из которой занимает обширная, глубокая котловина. Средняя величина солености вод составляет 12–13‰. Рельеф Южного Каспия представлен шельфом, материковым склоном, дном котловины и подводными хребтами (Свиточ, 2014).

Рис. 1. Схема местоположения отбора образцов для проведения радиоуглеродного анализа. Местоположение образцов, для которых не установлены координаты, в данной схеме не приводятся. Fig. 1 . Scheme of the location of sampling for radiocarbon analysis. The location of samples for which no coordinates have been established are not shown in this diagram.

Большую часть Каспийского региона занимают обширные низменные районы, крупнейшим из которых является Прикаспийская низменность. Рельеф Прикаспийской низменности представлен обширными морскими аккумулятивными равнинами (раннехвалынской, позднехвалынской и новокаспийской). Раннехвалынская морская равнина занимает территорию в пределах высот от 45 до 0 м абс. и представлена древними котловинами, палеоруслами, крупными песчаными грядами, с отдельными выходами солянокупольных структур. Позднехвалынская морская равнина занимает территорию ниже 0 м абс. и представлена слабоволнистым рельефом с палеоруслами, древними дельтами, ильменями, среди которых особо выделяются бэровские бугры. Новокаспийская морская равнина занимает участки ниже 20 м абс. и представлена в основном песчаными, солончаковыми поверхностями и палеоруслами. На морских аккумулятивных равнинах хорошо выражены серии стадиальных береговых линий (Янина, 2012). В данном исследовании приводятся результаты исследования хвалынских отложений, полученных из Северного Каспия и Северной Прикаспийской низменности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полевые исследования. В течение 40 лет сотрудниками научно-исследовательской лаборатории новейших отложений и палеогеографии плейстоцена географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова собрано большое количество материала по геолого-геоморфологическому строению, малакофаунистическим и микрофаунистическим комплексам, позволяющего провести детальную реконструкцию условий развития Каспийского региона в хвалынскую эпоху. Полевые исследования в период 2011–2022 гг. были направлены на пополнение базы данных по геолого-геоморфологической, макрофаунистической и геохронологической информации по Каспийскому региону. В результате были отобраны образцы для проведения радиоуглеродного датирования как из естественных береговых обнажений, так и из карьеров и скважин.

Описание скважин и разрезов. Дополнительно к ранее опубликованным данным в настоящей работе приводятся новые результаты – 16 радиоуглеродных дат, полученных сцинтилляционным и ускорительно-масс-спектрометрическим (УМС) способами.

Три образца, содержащих раковины Didacna protracta отобраны из нижнехвалынских отложений в районе озера Баскунчак ( рис. 2 ). Два образца раковин отобраны из верхней части (гл. 0.1–0.2 м) нижнехвалынских отложений, представленных слоистыми песками и шоколадными глинами. Один образец с раковинами взят из нижнехвалынских отложений, слагающих юго-восточный склон г. Большой Богдо с абс. высоты 20 м. Два образца раковин моллюсков – из правобережных разрезов р. Волги ( рис. 2 ). В районе с. Ушаковка из верхней части нижнехвалынских отложений, представленных переслаиванием шоколадных глин, алевритов и песков с глубины 1.8 м отобран образец раковин Didacna protracta и Dreissena polymorpha . В разрезе Косика нижнехвалынские отложения представлены слоистыми шоколадными глинами с тонкими прослоями песков и алевритов мощностью 2 м. С глубины 6 м отобраны раковины Dreissena polymorpha. В районе карьера Мирный с глубины 1.2 м из нижнехвалынских песчано-глинистых отложений были отобраны раковины Didacna protracta, Dreissena polymorpha ( рис. 2 ). Видимая мощность нижнехвалынских отложений 2.5 м.

Рис. 2. Строение изученных разрезов в Северном Прикаспии. Fig. 2 . The structure of the studied sections in the Northern Caspian Sea.

На акватории Северного Каспия изучено строение 3 скважин, из которых для радиоуглеродного (УМС) анализа было отобрано 10 образцов из нижнехвалынских отложений, содержащих раковиный детрит и органическое вещество ( рис. 3 ). Строение скважины Корчагина-2 представлено следующими слоями: 1. Пески с раковинами моллюсков мощностью 0.65 м (новокаспийские отложения); 2. Глины и пески мощностью 1.35 м (мангышлакские отложения); 3. Чередование прослоев песков и глин мощностью 15.2 м (верхнехвалынские отложения); 4. Пески с прослоями детрита и целых раковин моллюсков, мощность слоя 4.65 м (нижнехвалынские отложения); 5. Глины с прослоями песков и органики, мощностью 4.55 м (ательские отложения). Для уточнения временного этапа развития раннехвалынской трансгрессии из скважин Корчагина-3 и Корчагина-5 было отобрано 9 образцов коричневых глин, алевритов и песков, залегающих под нижнехвалынским песчано-глинистым горизонтом.

Рис. 3. Строение скважин из акватории Северного Каспия. Fig. 3 . Construction of wells from the water area of the Northern Caspian Sea.

Лабораторные данные. Проанализированы 234 радиоуглеродные даты, охватывающие северную, восточную, западную части акватории Каспийского моря и прилегающих к ней регионов ( табл. 1 , рис. 1 ). Анализ дат включал в себя верификацию уровней отбора образцов (по 187 датам), состава фауны, материала датирования и вмещающих отложений. Все опубликованные ранее радиоуглеродные даты были откалиброваны авторами данной работы.

Таблица 1. Хронологический охват хвалынского этапа для районов Каспийского региона Table 1. Chronological coverage of khvalynian stage for the regions of the Caspian region

Регион | Широта (°N) | Долгота (°E) | Количество радиоуглеродных дат | Источники |

Акватория | 46.50-36.50 | 46.50-53.60 | 75 | Karpytchev, 1993; Безродных и др., 2004; Карпычев, 2005; Сорокин, 2011; Sorokin et al., 2014; Безродных и др., 2015а; Безродных и др., 20156; Richards et al., 2017; Безродных и др., 2017; Yanina et al., 2018 |

Северный Прикаспий | 50.50-44.50 | 44.50-55.10 | 101 | Чердынцев и др., 1965; Каплин и др., 1972; Бадинова и др., 1976; Абрамова и др., 1983; Парунин и др., 1985; Яхимович и др., 1986; Арсланов и др., 1988; Парунин и др., 1989; Свиточ, Парунин, 2000; Леонов и др., 2002; Свиточ, Клювиткина, 2006; Tudryn et al., 2013; Arslanov et al., 2016; Makshaev, Svitoch, 2016; Макшаев, 2019; Лобачева и др., 2021 |

Западный Прикаспий | 44.50-39.00 | 45.50-50.20 | 38 | Геохронология СССР, 1974; Бадинова и др., 1976; Арсланов и др., 1978; Арсланов и др., 1988; Парунин и др., 1989; Свиточ, Янина, 1997; Arslanov et al., 2016 |

Восточный Прикаспий | 45.10-38.00 | 50.15-54.30 | 18 | Арсланов и др., 1988; Karpytchev, 1993; Свиточ, Янина, 1997; Курбанов и др., 2014; Arslanov et al., 2016; Panek et al., 2016 |

Из всего изученного массива 205 радиоуглеродных дат получено по раковинному материалу моллюсков видов Didacna protracta, D. praetrigonoides, D. ebersini, D. parallela, D. subcatillus, Monodacna caspia, Hypanis plicata, Dreissena polymorpha, Dr. rostriformis distincta, а также детриту . 12 дат получено на основе измерения содержания карбонатов в осадке, 11 дат по общему органическому углероду, 3 даты по растительным остаткам и 3 даты по фауне остракод. 42 даты получены УМС и 192 сцинтилляционными методами. В работе также впервые приводятся результаты датирования 16 образцов, полученных в НЛ геоморфологических и палеогеографических исследований полярных регионов и Мирового океана СПбГУ (индекс ЛУ) и в лаборатории радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии Института географии РАН (ИГАНамс).

Для приведения радиоуглеродных дат в календарный возраст использованы две калибровочные шкалы IntCal20 (Reimer et al., 2020) и Marine 20 (Heaton et al., 2020). Шкала IntCal20 использовалась для радиоуглеродных дат, полученных сцинтилляционной методикой, в которую не вводится поправочный коэффициент на изотопное фракционирование. Поэтому с учетом существующих данных по изотопному фракционированию и резервуарному эффекту Каспийского моря для калибровки дат использована концепция, предложенная Ю.А. Карпычевым (Karpytchev, 1993). Данная концепция состоит в том, что резервуарный эффект для Каспийского моря оценивается по раковинам моллюсков и останкам костей тюленей в 345 ± 65, 384 ± 59 и 380–440 лет (Olsson 1983; Arslanov, Tertychnaya 1983; Kuzmin et al., 2007). При этом величина δ 13 C, необходимая для поправок на изотопное фракционирование для раковин каспийских моллюсков, варьируется от –2.5 до 0‰. Исходя из принятых международных соглашений, если величина δ 13 C отличается от –25‰, то необходимо введение поправок на изотопное фракционирование. Величина в 1% дает поправку на радиоуглеродный возраст в 16 лет. Таким образом, прибавляя к полученному радиоуглеродному возрасту величину поправки на изотопное фракционирование, равное для каспийских раковин в среднем 360–410 лет, необходимо также вычесть из полученного значения величину резервуарного эффекта, равное в среднем 380–440 лет. Полученные значения позволяют не применять поправки для резервуарного эффекта и использовать калибровочную шкалу IntCal20. Шкала Marine20 использована для УМС дат, в которых учитывается поправка на изотопное фракционирование. Все даты были откалиброваны с помощью программы CALIB 8.1 в доверительном интервале 2σ ( http://calib.qub.ac.uk/calib/ ). Результаты датирования по 16 образцам представлены в табл. 2 . Полная серия радиоуглеродных дат представлена на рис. 4 , а также в разделе “Дополнительные материалы”.

Таблица 2. Радиоуглеродные даты хвалынских отложений Северного Прикаспия и акватории Каспийского моря. Table 2. Radiocarbon dates of khvalynian deposits of the Northern Pre-Caspian region and the Caspian Sea area

Лабораторный номер | Разрез/скважина | Высота, м абс. | Материал | 14С возраст, лет | Календарный возраст, лет (2σ) |

ИГАН-8569 | Баскунчак | -0.1 | Didacna protracta | 10650 ± 30 | 11804 ± 213 |

ИГАН-8571 | Баскунчак | -0.2 | Didacna protracta | 11385 ± 30 | 12730 ± 131 |

ИГАН-8570 | Большое Богдо, Баскунчак | 20 | Didacna protracta | 11800 ± 30 | 13126 ± 151 |

ЛУ-9199 | Ушаковка | 8 | Didacna protracta и Dreissena polymorpha | 11910 ± 130 | 13816 ± 244 |

ЛУ-9202 | Мирный | -24 | Didacna protracta, Dreissena polymorpha | 12070 ± 120 | 14019 ± 287 |

ЛУ-9198 | Косика | -22 | Dreissena polymorpha | 29450 ± 960 | 33594 ± 2023 |

ИГАН-8292 | Корчагина-2 | -57.6 | Раковины | 18240 ± 40 | 21119 ± 255 |

ИГАН-8293 | Корчагина-2 | -64.4 | Общий углерод | 26560 ±80 | 29932 ± 212 |

ИГАН-8294 | Корчагина-2 | -64.9 | Общий углерод | 19160 ± 80 | 22229 ± 246 |

ИГАН-8295 | Корчагина-3 | -62.2 | Общий углерод | 24680 ± 70 | 27990 ± 274 |

ИГАН-8296 | Корчагина-3 | -65.2 | Общий углерод | 24830 ± 70 | 28143 ± 310 |

ИГАН-8297 | Корчагина-3 | -66.3 | Общий углерод | 25140 ± 70 | 28491 ± 267 |

ИГАН-8298 | Корчагина-5 | -64.2 | Общий углерод | 27650 ± 80 | 30946 ± 171 |

ИГАН-8299 | Корчагина-5 | -64.2 | Общий углерод | 25330 ± 70 | 28711 ± 250 |

ИГАН-8300 | Корчагина-5 | -66.1 | Общий углерод | 25280 ± 70 | 28651 ±257 |

ИГАН-8301 | Корчагина-5 | -66.2 | Общий углерод | 27320 ± 80 | 30650 ±270 |

Рис. 4. Радиоуглеродные даты хвалынских отложений. Количество дат: (а) – общее для Каспийского региона, (б) – для акватории Каспийского моря, (в) – для Северного Прикаспия, (г) – для Восточного Прикаспия, (д) – для Западного Прикаспия. Fig. 4 . Radiocarbon dates of Khvalynian deposits. Number of dates: (a) – common for the Caspian region, (б) – for the Caspian Sea area, (в) – for the Northern Caspian Sea, (г) – for the Eastern Caspian Region, (д) – for the Western Caspian Sea.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Радиоуглеродные даты хвалынских отложений акватории Каспийского моря. По акватории Каспийского моря проведен анализ 74 даты (18 УМС и 56 сцинтилляционных) хвалынских отложений, которые попадают во временной интервал 46.4–10.5 кал. тыс. л. ( рис. 4 , (б), прил. 1). Даты охватывают диапазон высот от –140 до –40 м абс. ( n = 64). Большая часть дат получена для хвалынских отложений из акватории Северного Каспия. Для интервала 46.3–41 кал. тыс. л. получено 2 даты. В интервал от 41.0–36.0 кал. тыс. л. не было получено ни одной даты. Для временного диапазона 36–30 кал. тыс. л. получено 14 дат. Начиная с 30 до 12.2 кал. тыс. л. получено 55 дат. Большинство дат получено по раковинам моллюсков. Для временного диапазона между 12 и 10 кал. тыс. л. получено 4 даты.

Радиоуглеродные даты хвалынских отложений Северного Прикаспия. Временной интервал хвалынского этапа в Северном Прикаспии по данным 101 даты попадает в промежуток между 27.1 и 8.3 кал. тыс. л. ( рис. 4 , (в), прил. 1). Большая часть дат получена по раковинному материалу из нижнехвалынских отложений Нижнего Поволжья. Возраст раковин из нижнехвалынских отложений охватывает интервал 27.1–12.5 кал. тыс. л. Существующие 3 даты для интервала от 35.2 до 30.6 кал. тыс. л. (интервал высот от –22 до –13 м абс.) рассматриваются как невалидные, так как получены по раковинам видов Didacna crassa nalivkini, D. praetrigonoides, отобранным из верхнехазарских и верхнехвалынских отложений. Две даты из данного интервала получены по раковинам Unio sp. и Dreissena rostriformis. В интервале 30.6–27.1 кал. тыс. л. не было получено ни одной даты. В диапазоне от 27.1 до 19.2 кал. тыс. л., в отложениях которого впервые появляется типичный представитель раннехвалынского вида Didacna protracta, получено 8 дат . Между 19.2 и 16.8 кал. тыс. л. получено 3 даты. Для времени от 16.8 до 12.5 кал. тыс. л. характерно наибольшее количество дат – 71 (интервал высот от –25 до 20 м абс.). Основной массив дат, значительная часть которых получена по раковинам моллюсков Didacna protracta, D. ebersini, Dreissena polymorpha и Monodacna caspia, приурочен к интервалу 15.2–12.8 кал. тыс. л. В интервале 12.8–8.3 кал. тыс. л. получено 8 дат, при этом для 12–9.8 кал. тыс. л. известно лишь две даты. Эти две даты 11 и 11.2 кал. тыс. л., полученные из разрезов Черный Яр и Нижнее Займище, считаются омоложенными, так как из этих же образцов получены также даты 13.3–12.5 кал. тыс. л. Для позднехвалынского этапа получено три даты по раковинам моллюсков Didacna praetrigonoides в интервале 11.1–8.3 кал. тыс. л. Для нижнехвалынских отложений Среднего Поволжья существуют лишь две радиоуглеродные даты 25 ± 0.2 и 17 ± 0.7 кал. тыс. л., отобранные из разрезов Сабуровка и Приволжье.

Радиоуглеродные даты хвалынских отложений Восточного Прикаспия. Для данного района получено 18 дат (7 сцинтилляционных, 11 УМС). Радиоуглеродный возраст хвалынских отложений из Восточного Прикаспия охватывает интервал 16.8–13.2 кал. тыс. л. ( рис. 4 , (г), прил. 1). По раковинному материалу из отложений п-ова Мангышлак получено 17 дат, образцы охватывают интервал высот от –16 до 50 м абс. При этом основная часть дат приходится на высотный диапазон от 0 до 22 м абс. С уровня 50 м абс. имеется лишь одна дата 42.4 кал. тыс. л. по раковинам Didacna sp . Эта единичная дата не позволяет обоснованно судить о времени максимума раннехвалынского бассейна, требуются дальнейшие исследования отложений на отметках максимального уровня.

Радиоуглеродные даты хвалынских отложений Западного Прикаспия. В данном районе получены 38 радиоуглеродные даты, охватывающие интервал от 35.8 до 8.2 кал. тыс. л. ( рис. 4, (д), прил. 1). Ряд дат ( n = 4) был получен при анализе раковин, как из хвалынских Didacna praetrigonoides , так и хазарских раковин Didacna crassa nalivkini, поэтому их возраст, оцениваемый значениями между 35.9–30.3 кал. тыс. л., не рассматривается как валидный. Высотный интервал полученных дат охватывает интервал от –12 до 25 м абс. Основной массив дат ( n = 27) попадает в промежуток от 16 до 13 кал. тыс. л., и получен по поздне- и верхневалынским раковинам моллюсков Didacna praetrigonides, D. parallella.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты анализа радиоуглеродных дат позволяют проследить временные интервалы развития ранне- и позднехвалынского бассейнов Каспия.

Колебания уровня Каспийского моря на ранне- и позднехвалынском этапах. Ательский регрессивный этап оценивается падением уровня Каспийского моря от –50 до –140 м абс. (Леонтьев и др., 1977; Лохин, Маев, 1990) и накоплением серии разногенетических типов отложений – лёссов, аллювиальных песков, озерных отложений на прилегающих к бассейну территориях. Их возраст по данным термолюминесцентного и ОСЛ датирования оценивается между 80–20 тыс. л. (Шаховец, 1987; Янина и др., 2017; Kurbanov et al., 2021, Taratunina et al., 2022). По данным радиоуглеродного датирования начальный этап подъема уровня Каспийского моря, отвечающего раннехвалынской трансгрессии, приходился на временной промежуток 45–30 кал. тыс. л., а уровень бассейна располагался в интервале –110…–50 м абс. ( рис. 5 ). Результаты литологического строения керна многочисленных скважин из Северного Каспия, подтверждают последовательную смену фациальных разностей, отвечающих трансгрессивному режиму Каспия (Безродных и др., 2015; Yanina et al., 2018) ( рис. 3 ). Отложения данной фазы трансгрессии представлены раннехвалынскими видами Didacna subcatillus, Didacna zhukovi, D. parallela.

Рис. 5. Гипсометрическое положение 182 радиоуглеродных дат и реконструкция хода развития хвалынского этапа (голубая пунктирная линия). Серым цветом обозначены эстуарные условия накопления осадков на раннехвалынском этапе. Вертикальными полосами обозначены временные интервалы основных климатических событий Севера Европы (Cohen, Gibbard, 2019). Горизонтальными полосами обозначены временные интервалы морских изотопных стадий (Cohen, Gibbard, 2019). Fig. 5 . Hypsometric position of 182 radiocarbon dates and reconstruction of the course of development of the Khvalynian stage (blue dotted line). Gray indicates the estuary conditions for the accumulation of precipitation at the early Khvalynian stage. Vertical bands indicate the time intervals of the main climatic events of the North of Europe (Cohen, Gibbard, 2019). Horizontal bands indicate the time intervals of marine isotopic stages (Cohen, Gibbard, 2019).

В интервале 30–20 кал. тыс. л., предположительно, происходил подъем уровня раннехвалынского бассейна, до отметок, превышающих 10–15 м абс. ( рис. 5 ). Строение и состав нижнехвалынских отложений в Нижнем и Среднем Поволжье, попадающих в интервал времени 25–18 тыс. л. н., указывают на их накопление в эстуарных и сильноопресненных условиях (Свиточ и др., 2017). Ряд новых ОСЛ дат нижнехвалынских отложений, залегающих на отметках от 4 до 11 м абс. из опорных разрезов Нижнего Поволжья, попадает в интервал 27–19 тыс. л. (Kurbanov et al., 2022, Taratunina et al., 2022). Радиоуглеродные даты нижнехвалынских отложений (занимающие уровни 14–18 м абс.) из Среднего Поволжья попадают в интервал от 25 до 17 тыс. л. (Макшаев, 2019). Близость этого временного интервала (его окончания) ко времени максимального продвижения поздневалдайского ледникового покрова на северо-западе Русской равнины может указывать на таяние ледника как причину трансгрессии. В то же время оценки поступления талых ледниковых вод в р. Волгу в период последнего ледникового максимума дают незначительные величины, которые, по мнению их авторов, не могли существенно повлиять на повышения уровня раннехвалынского бассейна (Панин и др., 2021). Предполагается, что основной рост уровней был связан с климатически обусловленным увеличением речного стока в волжском бассейне, который начался не ранее 18 тыс. л. н. (Sidorchuk et al., 2009, 2021).

Проанализированный массив дат позволяет предполагать, что в интервале 17.5–17 кал. тыс. л. произошло снижение уровня раннехвалынского бассейна, причиной которого мог быть кратковременный сток каспийских вод через Маныч. Об этом событии свидетельствуют серии радиоуглеродных и ОСЛ дат из хвалынских отложений Маныча (Свиточ, Парунин, 2000; Свиточ и др., 2009, Семиколенных, 2022).

В интервале 17–13.5 кал. тыс. л. происходит стабилизация уровня раннехвалынского бассейна, достигавшего 20–22 м абс. Сток через Маныч, вероятно, возобновился в интервале 14.5–13.5 кал. тыс. л. (Свиточ и др., 2009). На этот интервал приходится наибольшее количество полученных дат для всех областей Каспийского региона и его акватории. Для отложений данного интервала отмечается максимальное обилие малакофауны.

Начиная с 12.8 кал. тыс. л. происходит относительно быстрое падение уровня раннехвалынского бассейна, вероятно, отвечающего енотаевской регрессивной стадии. Предположительно, развитие регрессивной стадии приходилось на холодный этап позднего дриаса (конец МИС 2). Так, например, для интервала между 12 и 10 кал. тыс. л. известно лишь четыре даты из акватории Каспийского моря, охватывающие диапазон высот от –138 до –58 м абс. В этом же интервале времени на прилегающих к акватории территориях была получена лишь одна дата по раковинам хвалынских моллюсков. ОСЛ возраст палеопочвенного горизонта из разреза Косика, отвечающего енотаевской регрессии и залегающего между нижне- и верхнехвалынскими (бугровыми) отложениями, составил 13–12 тыс. л. (Butuzova et al., 2022). В то же время существует серия радиоуглеродных дат по раковинам ранне- и позднехвалынского вида Didacna praetrigonoides из Северного, Западного и Восточного Прикаспия, охватывающая временной интервал 18.4–8.3 кал. тыс. л. Однако исходя из максимального высотного положения верхнехвалынского бассейна (0 м абс.), наличия большого массива дат для нижнехвалынских отложений, в том числе полученных с применением параллельного датирования разными методами (радиоуглерод, ОСЛ, уран-торий), временной интервал для позднехвалынского этапа не может быть расширен. Этому же противоречат данные по радиоуглеродному датированию раковин из нижнехвалынских отложений Маныча, попадающих в интервал 14.7–12.7 кал. тыс. л. (Свиточ и др., 2009; Arslanov et al., 2016). Существующие несколько дат верхнехвалынских отложений из Северного Прикаспия приходятся на временной диапазон 9.8–8.3 кал. тыс. л. (Бадинова и др., 1976). Большинство ОСЛ дат нижнехвалынских отложений, полученных из ряда опорных разрезов Нижнего Поволжья, хорошо согласуются с радиоуглеродными данными (Kurbanov et al., 2021; 2022, Butuzova et al., 2022, Taratunina et al., 2022).

Проблема максимальной стадии раннехвалынского бассейна. Существующие на данный момент времени результаты по радиоуглеродному датированию не позволяют идентифицировать временной этап развития максимальной стадии (45–48 м абс.) раннехвалынской трансгрессии. С уровня 50 м абс. существует лишь одна дата 42.3±0.2 кал. тыс. л. по раковинному материалу Didacna sp. , полученная на полуострове Мангышлак (Panek et al., 2016). Однако ряд радиоуглеродных и ОСЛ дат из отложений на акватории Каспийского моря и в Северном Прикаспии демонстрирует развитие субаэральных условий и накопление лёссовидных суглинков и почв в интервале 50–35 тыс. л. (Yanina et al., 2021; Taratunina et al., 2022; Kurbanov et al., 2022). Из существующих данных и первых материалов по датированию нижнехвалынских отложений из Среднего Поволжья наиболее надежно установлено время промежуточного уровня 20–22 м абс., который приходился на временной интервал 17–13.5 тыс. л.

ВЫВОДЫ

Результаты проведенного анализа позволяют сделать следующие выводы.

Развитие раннехвалынского этапа по данным радиоуглеродного датирования охватывает интервал 46–12.5 кал. тыс. л. В начале МИС 2 (~28–25 тыс. л.) уровень раннехвалынского бассейна, вероятно, превышал современный уровень Каспийского моря. Повышение уровня раннехвалынского бассейна, достигавшего и возможно превышавшего 10–15 м абс., приходилось на этап последнего ледникового максимума (~25–18 тыс. л.). Непродолжительный регрессивный этап приходился на временной промежуток между 18–17 тыс. л. Вероятно он был вызван кратковременным стоком раннехвалынских вод в Маныч. После этого времени между 17–13.5 тыс. л. последовала трансгрессивная стадия (20–22 м абс.), с которой, вероятно, связано возобновление стока раннехвалынских вод через Манычский пролив между 14.5–13.5 тыс. л. Полученные результаты на сегодняшнем этапе не позволяют точно идентифицировать временной интервал развития максимального уровня раннехвалынского бассейна (45–48 м абс.). Предположительно, енотаевский регрессивный этап и последующая верхнехвалынская трансгрессия приходились на промежуток времени 12.5–8.5 кал. тыс. л.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Каталог радиоуглеродных дат хвалынских отложений для Каспийского региона доступен по адресу: https://journals.rcsi.science/2949-1789/editor/downloadFile/126816/286402.

БЛАГОДАРНОСТИ

Представленная работа посвящена памяти доктора географических наук А.А. Свиточа. Работа выполнена в рамках проектов РНФ № 20-77-00068 (лабораторные и полевые исследования), РФФИ № 20-05-00608 (геоинформационный анализ) и в рамках госзадания лаборатории новейших отложений и палеогеографии плейстоцена географического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова “Палеогеографические реконструкции природных геосистем и прогнозирование их изменений” № 121051100135-0 (малакофаунистический анализ). Авторы выражают благодарность д.г.н. Т.А. Яниной за анализ малакафаунистического материала, д. геол.-мин. н. В.М. Сорокину за предоставление материалов для проведения радиоуглеродного датирования, д. геол.-мин. н. Х.А. Арсланову и к.г.н. Э.П. Зазовской за помощь в проведении радиоуглеродного анализа.

About the authors

R. R. Makshaev

Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography

Author for correspondence.

Email: radikm1986@mail.ru

Russian Federation, Moscow

N. T. Tkach

Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geology

Email: radikm1986@mail.ru

Russian Federation, Moscow

References

- Abramova T.A., Parunin O.B., and Svitoch A.A. Novye dannye o khvalynskikh otlozheniyakh razreza Enotaevka (Nizhnee Povolzhʼe) (New data of khvalynian deposits of Enotaevka sestion). Paleogeografiya Kaspiiskogo i Aralʼskogo morei v kainozoe. M.: MSU (Publ.), 1983. P. 52-62. (in Russ.)

- Arslanov Kh.A., Gerasimova S.A., Leont’ev O.K., Lokshin N.V., Mamedov A.V., Rychagov G.I., Tertychnyj N.I., and Shirinov N.S. O vozraste pleistotsenovykh i golotsenovykh otlozhenii Kaspiiskogo morya (po dannym radiokarbonovogo i urano-ionievykh metodov datirovaniya) (About the age of pleistocene and holocene deposits of the Caspian Sea (according to radiocarbon and uran-ionian methods)). Byulletenʼʼ komissii po izucheniyu chetvertichnogo perioda. 1978. No. 48. P. 39-48. (in Russ.)

- Arslanov Kh.A., Lokshin N.V., Mamedov A.V., Aleskerov B.D., Gerasimova S.A., Tertychny N.I., Tertychnaya T.V., and Chernov C.B. O vozraste khazarskikh, khvalynskikh i novokaspiiskikh otlozhenii Kaspiiskogo morya (On the age of Khazarian, Khvalynian and Novocaspian deposits of the Caspian Sea). Byulletenʼ komissii po izucheniyu chetvertichnogo perioda. 1988. No. 57. P. 28-38. (in Russ.)

- Arslanov Kh.A., Yanina T.A., Chepalyga A.L., Svitoch A.A., Makshaev R.R., Maksimov F.E., Chernov S.B., Tertychniy N.I., and Starikova A.A. On the age of the Khvalynian deposits of the Caspian Sea coasts according to 14C and 230Th/234U methods. Quaternary International. 2016. Vol. 409. R. 81-87. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.05.067

- Arslanov Kh.A. and Tertychnaya T.V. O soderzhanii 14C v kaspiiskikh i chernomorskikh rakovinakh mollyuskov (Content of 14C in Caspian and Black Sea molluscs). Abstracts of the All-Union Workshop, Methods of Isotope Geology. M.: GEOHI AN SSSR (Publ.), 1983. R. 175-177. (in Russ.)

- Badinova V.P., Zubakov V.A., Icikson E.M., and Rudnev Yu.Ya. Radiouglerodnye datirovki laboratorii VSEGEI (LG) (Radiocarbon data of laboratory of VSEGEI (LG)). Byulletenʼ komissii po izucheniyu chetvertichnogo perioda. 1976. Iss. 45. P. 154-168. (in Russ.)

- Bezrodnyh Yu.P., Deliya S.V., Romanyuk B.F., Sorokin V.M., and Yanina T.A. Novye dannye po stratigrafii verkhnechetvertichnykh otlozhenii Severnogo Kaspiya (New data on the stratigraphy of the Upper Quaternary deposits of the Northern Caspian). Doklady Akademii nauk (Doklady Earth Sciences). 2015a. Vol. 462. No. 2. R. 95-99. (in Russ.)

- Bezrodnyh Yu.P., Romanyuk B.F., Deliya S.V., Magomedov R.D., Sorokin V.M., Parunin, and Babak E.V. Biostratigrafiya, stroenie verkhnechetvertichnykh otlozhenii i nekotorye cherty paleogeografii Severnogo Kaspiya (Biostratigraphy and structure of the upper Quaternary deposits and some peleogeographic features of the North Caspian region). Stratigrafiya i geologicheskaya korrelyatsiya (Stratigraphy and geological correlation). 2004. Vol. 12. No. 1. P. 114-124. (in Russ.)

- Bezrodnyh Yu.P., Romanyuk B.F., Sorokin V.M., and Yanina T.A. Ob Atelʼskoi regressii Kaspiiskogo moray (About atelian regression of the Caspian Sea). Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 5. Geografiya. 2016. No. 2. P. 77-85. (in Russ.)

- Bezrodnyh Yu.P., Romanyuk B.F., Sorokin V.M., and Yanina T.A. Pervye dannye o radiouglerodnom vozraste atelʼskikh otlozhenii Severnogo Kaspiya (The first results of radiocarbon age of atelian depits of the Northern Caspian Sea). Doklady Akademii Nauk (Doklady Earth Sciences). 2017. Vol. 473. No. 3. P. 327-330. (in Russ.)

- Butuzova E.A., Kurbanov R.N., Taratunina N.A., Makeev A.O., Rusakov A.V., Lebedeva M.P., Murray A.S., and Yanina T.A. Shedding light on the timing of the largest Late Quaternary transgression of the Caspian Sea. Quaternary Geochronology. 2022. No. 73. 101378. https://doi.org/10.1016/j.quageo.2022.101378

- Cherdyncev V.V., Alekseev V.A., Kind N.V., Forova V.S., Zavelski F.S., Sulerzhitski L.D., and Churikova I.V. Radiouglerodnye daty laboratorii Geologicheskogo instituta AN SSSR (Radiocarbon dates of the laboratory of the Geological Institute). Geokhimiya. 1965. No. 12. P. 1410-1422 (in Russ.)

- Cohen K.M. and Gibbard P.L. Global chronostratigraphical correlation table for the last 2.7 million years, version 2019 QI-500. Quaternary International. 2019. No. 500. R. 20-31. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2019.03.009.

- Eichwald E. Faunae Caspii maris primitae. Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou. 1838. Vol. II. P. 125-174.

- Fedorov P.V. Stratigrafiya chetvertichnykh otlozhenii i istoriya razvitiya Kaspiiskogo morya (Stratigraphy of the quaternary deposits and history of development of the Caspian Sea). Trudy Geologicheskogo instituta AN SSSR. 1957. Vol. 10. 297 p. (in Russ.)

- Gorlach A., Hang T., and Kalm V. GIS-based reconstruction of Late Weichselian proglacial lakes in northwestern Russia and Belarus. Boreas. 2017. No. 46. P. 486-502. https://doi.org/10.1111/bor.12223

- Heaton T.J., Kohler P., Butzin M., Bard E., Reimer R.W., Austin W.E.N., Bronk Ramsey C., Grootes P.M., Hughen K.A., Kromer B., Reimer P.J., Adkins J., Burke A., Cook M.S., Olsen J., and Skinner L.C. Marine20 - the marine radiocarbon age calibration curve (0-55000 cal BP). Radiocarbon. 2020. Vol. 62. Iss. 4. P. 779-820. https://doi.org/10.1017/RDC.2020.68

- Hughes A.L.C., Gyllencreutz R., Lohne Ø.S., Mangerud J., and Svendsen, J.I. The last Eurasian ice sheets - a chronological database and time-slice reconstruction, DATED-1. Boreas. 2016. No. 45. P. 1-45. https://doi.org/10.1111/bor.12142

- Kaplin P.A., Leont’ev O.K., Parunin O.B., Rychagov G.I., Svitoch A.A., and Il’ichev V.A. K voprosu o vremeni khvalynskoi transgressii Kaspiya (po materialam radiouglerodnykh datirovok rakovin mollyuskov) (About a time of khvalynian transgression of the Caspian Sea (according to radiocarbon dating of mollusk shells)). Doklady Akademii nauk SSSR. 1972. Vol. 206. No. 8. P. 1413-1416 (in Russ.)

- Karandeeva M.V. O novoi transgressii Kaspiiskogo moray (About the new transgression of the Caspian Sea). Voprosy geografii. 1951. Iss. 24. No. 8. P. 82-87. (in Russ.)

- Karpychev Yu.A. Transgressivno-regressivnye stadii Kaspiiskogo morya za poslednie 20 tys. let po 14C datirovkam pribrezhnykh i donnykh otlozhenii (Transgressive and regressive stages of the Caspian Sea for the last 20 ka). Okeanologiya (Oceanology). 2005. Vol. 45. No. 3. P. 447-457. (in Russ.)

- Karpytchev Yu.A. Reconstruction of Caspian Sea-level fluctuations: radiocarbon dating 653 coastal and bottom deposits. Radiocarbon. 1993. Vol. 35. Iss. 3. P. 409-420. https://doi.org/10.1017/S0033822200060422

- Kislov A.V. and Toporov P.A. East European river runoff and Black Sea and Caspian Sea level changes as simulated within the Paleoclimate modelling intercomparison project. Quaternary International. 2007. Vol. 167. No. 8. P. 40-48. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2006.10.005

- Koriche S.A., Singarayer J.S., Cloke H.L., Valdes P.J., Wesselingh F.P., Kroonenberg S.B., Wickert A.D., and Yanina T.A. What are the drivers of Caspian Sea level variation during the late Quaternary? Quaternary Science Reviews. 2022. No. 283. 107457. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2022.107457

- Kurbanov R.N., Buylaert J.-P., Stevens T., Taratunina N.A., Belyaev V.R., Makeev A.O., Lebedeva M.P., Rusakov A.V., Solodovnikov D., Koltringer C., Rogov V.V., Streletskaya I.D., Murray A.S., and Yanina T.A. A detailed luminescence chronology of the Lower Volga loess-palaeosol sequence at Leninsk. Quaternary Geochronology. 2022. No. 73. 101376. https://doi.org/10.1016/j.quageo.2022.101376

- Kurbanov R.N., Murray A.S., Yanina T.A., Svistunov M.I., Taratunina N.A., and Thompson W.K. First optically stimulated luminescence ages of the early khvalynian Caspian sea transgression in the lower Volga. Boreas. 2021. Vol. 50. Iss. 1. P. 134-146. https://doi.org/10.1111/bor.12478

- Kurbanov R.N., Svitoch A.A., and Yanina T.A. Novye dannye po stratigrafii morskogo pleistotsena Zapadnogo Chelekena (New data about Pleistocene marine strigraphy of the West Cheleken). Doklady Akademii nauk (Doklady Earth Sciences). 2014. Vol. 459. No. 6. P. 746-749. (in Russ.)

- Kuzmin Y.V., Nevesskaya L.A., Krivonogov S.K., and Burr G.S. Apparent 14C ages of the ‘pre-bomb’ shells and correction values (R, DR) for caspian and aral seas (central Asia). Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. 2007. Vol. 259. P. 463-466. https://doi.org/10.1016/j.nimb.2007.01.187

- Kvasov D.D. Pozdnechetvertichnaya istoriya krupnykh ozer i vnutrennikh morei Vostochnoi Evropy (Late Quaternary history of the large lakes and inland seas of the Eastern Europe). L.: Nauka (Publ.), 1975. 278 p. (in Russ.)

- Leoniev O.K., Maev E.G., and Rychagov G.I. Geomorfologiya beregov i dna Kaspiiskogo morya (Geomorphology of coastline and the bottom of the Caspian Sea). M.: MSU (Publ.), 1977. 210 p. (in Russ.)

- Leonov Y.G., Lavrushin Y.A., Antipov M.P., Spiridonova E.A., Kuz’min Y.V., Jull E.J.T., Burr G.S., Jelinowska A., and Chalié F. Novye dannye o vozraste otlozhenii transgressivnoi fazy rannekhvalynskoi transgressii Kaspiiskogo morya (New age data on sediments of the transgressive phase of the Early Khvalyn transgression of the Caspian Sea). Doklady Akademii nauk (Doklady Earth Sciences). 2002. Vol. 386. No. 2. P. 229-233. (in Russ.)

- Lobacheva D.M., Badyukova E.N., and Makshaev R.R. Litofatsialʼnoe stroenie i usloviya nakopleniya otlozhenii Berovskikh bugrov Severnogo Prikaspiya (Lithofacila structure and conditions of accumulation of Baer knoll deposits in the Northern Caspian region). Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 5. Geografiya. 2021. No. 6. P. 89-101. (in Russ.)

- Lokhin M.Yu. and Maev E.G. Pozdnepleistotsenovye delʼty na shelʼfe severnoi chasti Srednego Kaspiya (Late Pleistocene deltas of the north shelf of the Caspian Sea). Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 5. Geografiya. 1990. No. 3. P. 34-40. (in Russ.)

- Makshaev R.R. Paleogeografiya Srednego i Nizhnego Povolzhʼya v epokhu rannekhvalynskoi transgressii Kaspiya (Paleogeography of the Middle and Lower Volga River regions during early Khvalynian transgression of the Caspian Sea). PhD thesis. M.: MSU (Publ.), 2019. 28 p. (in Russ.)

- Makshaev R.R. and Svitoch A.A. Chocolate clays of the northern Caspian Sea region: distribution, structure, and origin. Quaternary International. 2016. No. 409. P. 44-49. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.07.018

- Moskvitin A.I. Pleistotsen Nizhnego Povolzhʼya (Pleistocene oh the Lower Volga region). Trudy GIN AN SSSR. 1962. Iss. 64. 264 p. (in Russ.)

- Olsson I.U. Content of 14C in marine mammals from Northern Europe. Radiocarbon. 1980. Vol. 22. Iss. 3. P. 662-675. https://doi.org/10.1017/S0033822200010031

- Pánek T., Korup O., Minár J., and Hradecký J. Giant landslides and highstands of the Caspian Sea. Geology. 2016. Vol. 44. Iss. 11. P. 939-942. https://doi.org/10.1130/G38259.1

- Panin A. and Matlakhova E. Fluvial chronology in the East

- European Plain over the last 20 ka and its palaeohydrological implication. Catena. 2015. No. 130. P. 46-61. https://doi.org/10.1016/j.catena.2014.08.016

- Panin A.V., Sidorchuk A.Yu., and Ukraintsev V.Yu. The Contribution of Glacial Melt Water to Annual Runoff of River Volga in the Last Glacial Epoch. Water Resources. 2021. Vol. 48. No. 6. P. 877-885. https://doi.org/10.1134/S0097807821060142

- Parunin O.B., Timashkova T.A., Turchaninov P.S., and Shlyukov A.I. Spisok radiouglerodnykh datirovok Laboratorii noveishikh otlozhenii geograficheskogo fakulʼteta MGU. Soobshchenie XI (The list of radiocarbon data of laboratory of latest sediments, faculty of geography, MSU (present XI)). Byulletenʼ komissii po izucheniyu chetvertichnogo perioda. 1985. No. 54. P. 133-139. (in Russ.)

- Parunin O.B., Timashkova T.A., Turchaninov P.S., and Shlyukov A.I. Spisok radiouglerodnykh datirovok Laboratorii noveishikh otlozhenii geograficheskogo fakulʼteta MGU. Soobshchenie XII (The list of radiocarbon data of laboratory of latest sediments, faculty of geography, MSU (present XII)). Byulletenʼ komissii po izucheniyu chetvertichnogo perioda. 1989. No. 58. P. 166-172. (in Russ.)

- Pravoslavlev P.A. Kaspiiskie osadki po r. Uralu (Caspian deposits of the Ural River Valley). Izvestiya Donskogo politekhnicheskogo instututa. Div. 2. Vol. 2. 1913. P. 565-622. (in Russ.)

- Reimer P.J., Austin W.E.N., Bard E., Bayliss A., Blackwell P.G., Bronk Ramsey C., Butzin M., Cheng H., Edwards R.L., Friedrich M., Grootes P.M., Guilderson T.P., Hajdas I., Heaton T.J., Hogg A.G., Hughen K.A., Kromer B., Manning S.W., Muscheler R., Palmer J.G., Pearson C., Plicht J. Van Der, Reimer R.W., Richards D.A., Scott E.M., Southon J.R., Turney C.S.M., Wacker L., Adolphi F., Büntgen U., Capano M., Fahrni S.M., Fogtmann-Schulz A., Friedrich R., Kohler P., Kudsk S., Miyake F., Olsen J., Reinig F., Sakamoto M., Sookdeo A., and Talamo S. The IntCal20 northern Hemisphere radiocarbon age calibration curve (0-55 cal kBP). Radiocarbon. 2020. Vol. 62. Iss. 4. P. 725-757. https://doi.org/10.1017/RDC.2020.41

- Richards K., Mudie P., Rochon A., Athersuch J., Bolikhovskaya N., Hoogendoorn R., and Verlinden V. Late Pleistocene to Holocene evolution of the Emba Delta, Kazakhstan, and coastline of the north-eastern Caspian Sea: Sediment, ostracods, pollen and dinoflagellate cyst records. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2017. No. 468. P. 427-452. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2016.12.035

- Rychagov G.I. Pleistotsenovaya istoriya Kaspiiskogo moray (Pleistocene history of the Caspian Sea). M.: Izd-vo MSU (Publ.), 1997. 268 p. (in Russ.)

- Semikolennyh D.V. Paleogeografiya prolivov Ponto-Kaspiya v pozdnem pleistotsene (Paleogeography of the Ponto-Caspian Straits in the Late Pleistocene). PhD thesis. M.: IGRAN (Publ.), 2022. 26 p. (in Russ.)

- Shahovets S.A. Khronologiya paleogeograficheskikh sobytii pozdnego pleistotsena Nizhnei Volgi (po dannym termo-lyuminestsentnogo metoda) (Chronology of paleogeographical events of the Lower Volga River region during late Pleistocene according to thermoluminescence dating). PhD thesis. M.: MSU (Publ.), 1987. 24 p. (in Russ.)

- Shahovets S.A. and Shlyukov A.I. Vozrast khvalynskikh otlozhenii Nizhnei Volgi po dannym termolyuminestsentnogo datirovaniya (The age of khvalynian deposits of Lower Volga region according to thermoluminescence dating). Geokhronologiya chetvertichnogo perioda. Tallin. 1989. 36 P. (in Russ.)

- Sidorchuk A.Yu., Panin A.V., and Borisova O.K. Morphology of river channels and surface runoff in the Volga River basin (East European Plain) during the Late Glacial period. Geomorphology. 2009. Vol. 113. P. 137-157. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2009.03.007

- Sidorchuk A.Yu., Ukraintsev V.Yu., and Panin A.V. Estimating Annual Volga Runoff in the Late Glacial Epoch from the Size of River Paleochannels. Water Resources. 2021. Vol. 48. No. 6. P. 864-876. https://doi.org/10.1134/S0097807821060178

- Sorokin V., Yanina T., Guilderson T., Bezrodnykh Y., and Kuprin P. Age of the khvalynian deposits in the Northern Caspian Sea according to AMS 14C dating. Stratigraphy and sedimentology of oil-gas basins. 2014. Vol. 1. P. 135.

- Sorokin V.M. Korrelyatsiya verkhnechetvertichnykh otlozhenii i paleogeografiya Chernogo i Kaspiiskogo morei (Correlation of upper quaternary deposits and paleogeography of the Black Sea and Caspian Sea). Stratigrafiya i geologicheskaya korrelyatsiya (Stratigraphy and geological correlation). 2011. Vol. 19. No. 5. P. 96-112. (in Russ.)

- Stroeven A.P., Hattestrand C., Kleman J., Heyman J., Fabel D., Fredin O., Goodfellow B.W., Harbor J.M., Jansen J.D., Olsen L., Caffee M.W., Fink D., Lundqvist J., Rosqvist G.C., Stromberg B., and Jansson K.N. Deglaciation of Fennoscandia. Quaternary Science Reviews. 2016. Vol. 147. P. 91-121. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2017.05.019

- Stuiver M., Reimer P.J., and Reimer R.W. 2021. CALIB 8.1. [Electronic data]. Access way: http://calib.qub.ac.uk/cal-ib (access date: 04.07.2022)

- Svitoch A.A. Bolʼshoi Kaspii: stroenie i istoriya razvitiya (The Great Caspian Sea: structure and history). M.: MSU (Publ.), 2014. 272 p. (in Russ.)

- Svitoch A.A. and Parunin O.B. Radiouglerodnyi vozrast paleogeograficheskikh sobytii pozdnego pleistotsena-golotsena Severnogo Prikaspiya (Radiocarbon age of late Pleistocene-Holocene paleogeographical events in the Norther Pre-Caspian). Doklady Akademii nauk (Doklady Earth Sciences). 2000. Vol. 371. No. 4. P. 504-506. (in Russ.)

- Svitoch A.A. and Klyuvitkina T.S. Berovskie bugry Nizhnego Povolzhʼya (Baer knolls in the Lower Volga River region). M.: Rosselʼkhozakademiya (Publ.), 2006. 159 p. (in Russ.)

- Svitoch A.A., Makshaev R.R., Rostovceva Yu.V., Klyuvitkina T.S., Berezner O.S., Tregub T.F., and Khomchenko D.S. Shokoladnye gliny Severnogo Prikaspiya (Chocolate clays of the Northern Pre-Caspian). M.: Geogr. f-t MGU (Publ.), 2017. 140 p. (in Russ.)

- Svitoch A.A., Yanina T.A., Khomenko A.A., and Novikova N.G. Khvalynskie otlozheniya Manycha (Khvalynian deposits of Manych). Doklady Akademii nauk (Doklady Earth Science). 2009. Vol. 428. No. 1. P. 70-74. (in Russ.)

- Svitoch A.A. and Yanina T.A. Chetvertichnye otlozheniya poberezhii Kaspiiskogo morya (Quaternary sediments of the Caspian Sea coasts). M.: Rosselʼkhozakademiya (Publ.), 1997. 267 p. (in Russ.).

- Taratunina N.A., Buylaert J.-P., Kurbanov R.N., Yanina T.A., Makeev A.O., Lebedeva M.P., Utkina A.O., and Murray A.S. Late Quaternary evolution of lower reaches of the Volga River (Raygorod section) based on luminescence dating. Quaternary Geochronology. 2022. No. 73. 101369. https://doi.org/10.1016/j.quageo.2022.101369

- Tudryn A., Leroy S., Toucanne S., Gibert-Brunet E., Tucholka P., Lavrushin Yu, Dufaure O., Miska S., and Bayon G. The Ponto-Caspian basin as a final trap for southeastern Scandinavian Ice-Sheet meltwater. Quaternary Science Reviews. 2016. No. 148. P. 29-43. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2016.06.019

- Tudryn A., Tucholka P., Chalie F., Lavrushin Y.A., Antipov M.P., Lavrushin V., Spiridonova E.A., and Leroy S.A.G. Late Quaternary Caspian Sea environment: Late Khazarian and early Khvalynian transgressions from the lower reaches of the Volga River. Quaternary International. 2013. No. 292. P. 193-204. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2012.10.032

- Varushchenko S.I., Varushchenko A.N., and Klige R.K. Izmenenie rezhima Kaspiiskogo morya i besstochnykh vodoemov v paleovremeni (The Caspian Sea and inland basins changes in paleotime). M.: Nauka (Publ.), 1987. 255 p. (in Russ.)

- Yakhimovich V.L., Nemkova V.K., Dorofeev P.I., Suleimanova F.I., Alimbekova L.I., Popova-Lvova M.G., Khabibullina G.A., and Latypova E.K. Pleistotsen nizhnego techeniya reki Ural (Pleistocene of the lower reaches of the Ural River). Ufa: Bashkir Branch of the USSR Academy of Sciences (Publ.), 1986. 135 p. (in Russ.)

- Yanina T., Bolikhovskaya N., Sorokin V., Romanyuk B., Berdnikova A., and Tkach N. Paleogeography of the Atelian regression in the Caspian Sea (based on drilling data). Quaternary International. 2021. No. 590. P. 73-84. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.07.023

- Yanina T.A. Neopleistotsen Ponto-Kaspiya: biostratigrafiya, paleogeografiya, korrelyatsiya (Neopleistocene of Pont-Caspian: biostratigraphy, paleogeography, correlation). M.: MSU (Publ.), 2012. 264 p. (in Russ.)

- Yanina T.A. The Ponto-Caspian region: environmental consequences of climate change during the late Pleistocene. Quaternary International. 2014. No. 345. P. 88-99. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2014.01.045

- Yanina T.A., Sorokin V., Bezrodnykh Yu., and Romanyuk B. Late Pleistocene climatic events reflected in the Caspian Sea geological history (based on drilling data). Quaternary International. 2018. No. 465. P. 130-141. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2017.08.003

- Yanina T.A., Svitoch A.A., Kurbanov R.N., Myurrej A.S., Tkach N.T., and Sychev N.V. Opyt datirovaniya pleistotsenovykh otlozhenii Nizhnego Povolzhʼya metodom opticheski stimulirovannoi lyuminestsentsii (Paleogeographic analysis of the results of optically stimulated luminescence dating of Pleistocene deposits of the Lower Volga area). Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 5. Geografiya. 2017. No. 1. P. 20-28. (in Russ.)

- Zhukov M.M. K stratigrafii kaspiiskikh osadkov nizovogo Povolzhʼya (To the stratigraphy of the deposits of the Lower Volga River). Trudy komissii po izucheniyu chetvertichnogo perioda. 1935. Vol. 2. P. 227-272. (in Russ.)

- Zhukov M.M. Pliotsenovaya i chetvertichnaya istoriya Prikaspiiskoi vpadiny. Problemy Zap. Kazahstana. Tom. 2 (Pliocene and Quaternary history of the Peri-Caspian Depression. Problems of Western Kazakhstan. Iss. 2). 0M.: AN USSR (Publ.), 1945. 150 p. (in Russ.)

- Zubakov V.A. and Polevoj N.I. (Eds.) Geokhronologiya SSSR. Vol. 3. (Geochronology of USSR, Vol. 3). M.: Nedra (Publ.), 1974. 359 p. (in Russ.)

Supplementary files