Морфометрический анализ крупнозападинного рельефа на юге Восточно-Евро-пейской равнины

- Авторы: Константинов Е.А.1, Захаров А.Л.1, Селезнева Е.В.2, Филиппова К.Г.1

-

Учреждения:

- Институт географии РАН

- Институт физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН

- Выпуск: Том 54, № 1 (2023)

- Страницы: 99-111

- Раздел: Статьи

- URL: https://medbiosci.ru/2949-1789/article/view/126820

- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949178923010073

- ID: 126820

Цитировать

Полный текст

Аннотация

На основе цифровой модели рельефа SRTM произведен анализ морфометрических характеристик крупных замкнутых депрессий (крупных западин) проблематичного генезиса, распространенных на лёссовых междуречьях Северного Причерноморья, Приазовья, Западного Предкавказья и бассейна Нижнего Дона. Нами было зарегистрировано 312 таких форм. Установлено, что площадь западин изменяется от 0.4 до 216 км2, глубина от 1 до 21 м, ширина от 0.5 до 13.3 км, длина от 0.7 до 27.5 км, коэффициент удлиненности от 1 до 4, высота от 3.3 до 103.3 м над у. м. Наиболее часто встречаемые западины имеют следующие параметры: площадь – 2–4 км2; глубина – 2–3 м; ширина – 1.0–1.5 км; длина – 2.5–3.0 км; коэффициент удлиненности – 1.2–1.4; высота 15–20 м абс. Обнаружена корреляция между площадью и глубиной западин. Форма западин в основном удлиненная – каплевидная, яйцевидная, эллиптическая, треугольная, редко – круглая. “Острые” концы яйцевидных впадин всегда тяготеют к северному направлению, а “тупые” – к южному. Западины были сгруппированы нами по семи ограниченным ареалам, внутри которых эти формы отличаются небольшой спецификой размеров и морфологических черт. Внутри всех ареалов наблюдается высокая согласованность ориентировки длинных осей западин. Для самых крупных западин Приазовья и Предкавказья характерны продольные гряды, приуроченные к западному борту этих форм. При сравнении ареалов установлено веерообразное изменение направления длинных осей – от СЗ в Северном Причерноморье и Восточном Приазовье до С в Западном Предкавказье и СВ в Центральном Предкавказье. На территориях распространения западин наблюдается радиально-центростремительный рисунок эрозионной сети. Впадающие в западины малые эрозионные формы представлены очень пологими и широкими балками и ложбинами, которые лишены постоянного руслового стока. Такая морфология (отсутствие признаков молодой эрозии) говорит в пользу реликтовой природы эрозионных форм и, как следствие, указывает на доголоценовый возраст самих западин. Геолого-географические особенности распространения крупно-западинного рельефа в совокупности с морфологией западин позволяют предполагать дефляционную природу этого комплекса рельефа.

Ключевые слова

Полный текст

ВВЕДЕНИЕ

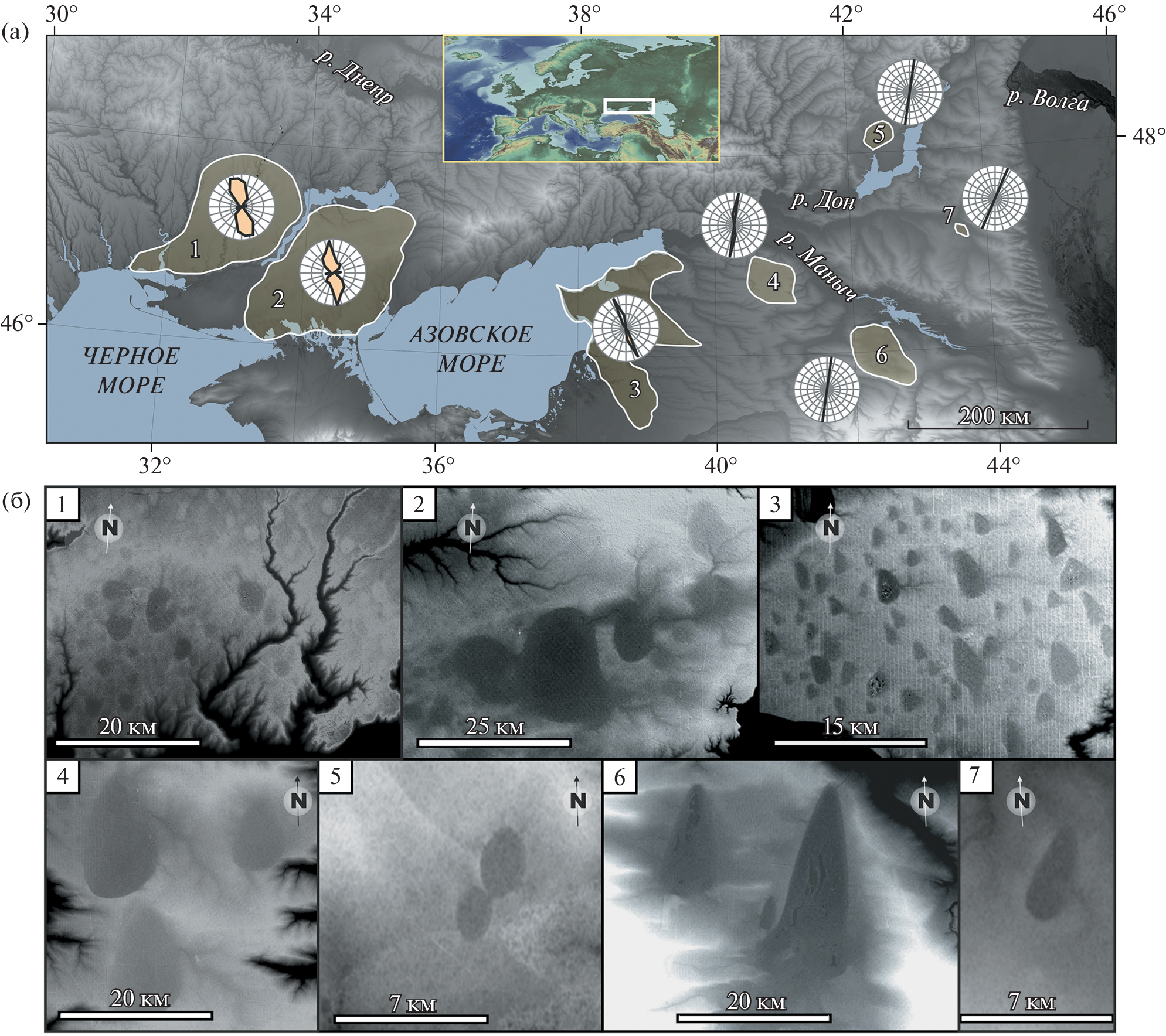

Крупные замкнутые депрессии (крупные западины, КЗ) широко распространены на лёссовых междуречных равнинах Северного Причерноморья, Приазовья, Западного Предкавказья и Нижнего Дона ( рис. 1 ). На обозначенных территориях они имеют различные местные названия – пади, падины, поды и лиманы. В отличие от так называемых “степных блюдец” (Щукин, 1980) рассматриваемые депрессии имеют на порядок большие размеры. Их протяженность варьирует от первых километров до более чем двух десятков километров. Глубина варьирует от первых метров до десятков метров, а площадь – от 1 до 200 км 2 . Форму они имеют преимущественно вытянутую (каплевидную, яйцевидную, эллиптическую, треугольную) и редко округлую. КЗ бывают плохо различимы на местности, так как имеют плавные черты элементов рельефа при своих крупных размерах.

Рис. 1. Распространение крупных западин на юге Восточно-Европейской равнины. (а) – положение ареалов распространения крупных западин; (б) – структура западинного рельефа в выделенных ареалах. Роза-диаграммы на карте (а) показывают направления длинных осей западин. Топографическая основа – модель SRTM. Fig. 1 . Distribution of large oriented depressions in the south of the East European Plain. (a) – position of large oriented depressions sites; (б) – structure of relief in selected sites. The rose diagrams on the map (a) show the directions of the long axes of large oriented depressions. The topographic base is the SRTM model.

Анализ опубликованной литературы, посвященной проблеме происхождения крупнозападинного рельефа междуречий юга Восточно-Европейской равнины (Лисицин, 1932; Денисов, 1946; Левандовский, 1956; Кавеев, 1957; Рубинштейн, 1961; Ларионов, 1970; Сафронов, 1973; Булавин, 1977; Канонников, 1977; Кочетов, 1978; Молодых, 1982; Сафронов, 1987; Kleschenkov, 2010; Востриков, 2012) показал, что взгляды исследователей существенно расходятся. Имеющиеся на данный момент представления о происхождении этих форм рельефа противоречивы и часто слабо подкреплены фактическим материалом. Ни одна из выдвинутых в разные годы гипотез (просадочно-лёссовая, палеотермокарстовая, эрозионно-суффозионная, лиманно-озерная, тектоническая) не имеет на сегодняшний день достаточного обоснования или аргументированного опровержения. Такая неопределенность связана со слабой изученностью геолого-геоморфологического строения западин. Причем морфология исследуемых депрессий, как правило, освещена хуже геологического строения. Основные представления об их строении и происхождении разрабатывались в середине XX века, в период широкомасштабных инженерно-геологических изысканий по изучению просадочных явлений в лёссах (Денисов, 1946; Кавеев, 1957; Молодых, 1982). В последнее время появились исследования геологического строения отдельных депрессий (Захаров, Константинов, 2019).

В определенной степени слабая изученность морфологии западин может объясняться чисто технической проблемой, связанной с изображением западин на топографических картах. Разрыв между плановыми размерами этих объектов и их глубиной достигает нескольких порядков. Эта особенность затрудняет работу с топографическими картами среднего масштаба, так как западины на них практически не читаются из-за недостаточно частого сечения горизонталей. При использовании же крупномасштабных карт возникает другая проблема: на них можно подробно рассмотреть топографию отдельных западин, но при этом не видно взаиморасположения объектов, т.е. теряется общая структура западинного рельефа. С появлением в последние два десятилетия свободно распространяемых цифровых моделей рельефа (ЦМР) приемлемого разрешения (ASTER, SRTM, ALOS и др.) проблема масштаба и визуализации западинного рельефа практически отпала, а в руках у исследователей появился удобный инструмент анализа морфологии земной поверхности, ее количественных и качественных характеристик.

Попытки использования ЦМР для морфологического анализа западин Ейского полуострова и южного побережья Таганрогского залива уже предпринимались в недавних работах (Kleschenkov, 2010; Захаров, Константинов, 2013). В указанных работах были получены количественные характеристики размеров и формы выявленных объектов, рассчитаны статистические коэффициенты, предприняты попытки морфометрической классификации. Все это открыло возможности для поиска потенциальных форм-аналогов на равнинах земной суши на основе сравнения морфометрических параметров западин.

В настоящей работе рассматриваются уже не отдельные ареалы, а вся совокупность дешифрируемых на основе модели SRTM крупных западин, покрывающих лёссовые равнины Приазовья, Северного Причерноморья и Предкавказья. Исследование нацелено на получение генетически значимой количественной информации о крупнозападинном рельефе, способствующей продвижению в вопросе механизмов образования данного комплекса форм. В задачи работы входят получение и систематизация морфологических данных по крупно-западинному рельефу.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Пояс крупнозападинного рельефа протягивается в субширотном направлении от Березанского лимана на западе до долины р. Маныч на востоке и Цимлянского водохранилища на северо-востоке. Депрессии распространены среди лёссовых низменностей степной зоны, их распространение не зависит от тектонического и дочетвертичного геологического строения. Абсолютные высоты в пределах изучаемой территории изменяются от 0 до 105 м, а большая часть западин лежит ниже 70 м ( рис. 2 ). Междуречья и речные террасы покрыты лёссовым чехлом (Velichko, 1990; Haase et al., 2007), мощность которого варьирует от нескольких метров до 40–50 м (Балаев, Царев, 1964; Молодых, 1982; Tesakov et al., 2007; Velichko et al., 2012; Konstantinov et al., 2018). Западины распределены не равномерно по рассматриваемой территории, а сгруппированы в обособленные ареалы ( рис. 1 , (а)), внутри которых наблюдается специфика размеров и форм этих образований. Количество западин сильно варьирует между ареалами – от нескольких западин до более чем сотни объектов. Всего можно выделить семь ареалов ( рис. 1 , (б)) распространения крупных западин, в которых нами было зафиксировано 312 таких форм. Повышенные мощности лёссов тяготеют к востоку изучаемой территории – Западному Предкавказью и бортам долины р. Маныч. Максимальных значений (40–50 м) мощность лёссового чехла достигает у подножья северного склона Ставропольской возвышенности в районе ареала 6 (Балаев, Царев, 1964).

Рис. 2. Распределение крупных западин по высотам. Fig. 2. Distribution of large oriented depressions by altitude.

Для выбора цифровой модели рельефа, которая бы максимально корректно воспроизводила топографию изучаемого региона, нами был поставлен эксперимент по сопоставлению топографических профилей, построенных на основе различных свободно распространяемых ЦМР с нивелирными профилями. Полностью покрывают районы исследований и при этом находятся в свободном доступе следующие модели: ALOS World 3D, ASTER GDEM, SRTM. Все модели относятся к глобальным и характеризуются пространственным разрешением от 1 до 3 угловых секунд (от 20 до 60 м в широтном направлении, от 30 до 90 м в меридиональном). Помимо этого, модели отличаются разными величинами погрешностей определения высот и, как следствие, морфометрических характеристик.

Сопоставление проводилось по двум линиям нивелирования в пределах Воронцовской пади и Лимана Большого ( рис. 3, (г), (д)). Суммарная протяженность топографических профилей составила 6.2 км, они включают 171 точку. Оценка вертикальной точности проведена как визуально – сопоставление линий профилей по данным нивелирования и ЦМР, так и численно – были рассчитаны средняя ошибка (ME) и ее стандартного отклонения (SD) ( табл. 1 ). При визуальном анализе заметен высокий уровень “шума” (случайных ошибок) у моделей ALOS и ASTER. Наименьшим уровнем “шума” отличается SRTM. Также при вычитании средней ошибки, которую при большой выборке можно интерпретировать как систематическую, эта модель оказывается точнее остальных, и поэтому была выбрана для дальнейшего анализа.

Рис. 3. Топография крупнейших западин ареала 3. (а) – обзорная карта, (б) – падь Крикунова, (в) – Червоная падь, (г) – Воронцовская падь, (д) – Лиман Большой, (е) – Кугейская падь. Fig. 3 . Topography of the largest oriented depressions of the site 3. (а) – overview map, (б) – Pad’ Krikunova, (в) – Chervonaya Pad’, (г) – Vorontsovskaya Pad’, (д) – Liman Bol’shoy, (е) – Kugeiskaya Pad’.

Таблица 1. Сравнение ошибки цифровых моделей рельефа по результатам эксперимента. Table 1. Comparison of the error of digital elevation models according to the results of the experiment

ЦМР | ME, м | SD, м |

ASTER GDEM v.2 | 1.6 | 4.7 |

ALOS World 3D – 30 m | 3.0 | 1.2 |

SRTM Plus v.3 | 3.3 | 1.1 |

Примечание. ME – средняя ошибка, SD – стандартное отклонение. Note. ME – mean error, SD – standard deviation.

Для выбранной модели заявлены следующие параметры (Rodriguez et al., 2006; Farr et al., 2007): пространственное разрешение – 1 угловая секунда, для Евразии ошибка при вычислении координат – 8.8 м, абсолютная ошибка по высоте – 6.2 м, относительная ошибка по высоте – 8.7 м.

С помощью картографического пакета “GlobalMapper-19” на основе SRTM было произведено измерение 312 выявленных западин. По результатам измерений составлена база данных западин ( табл. 2 ), включающая набор морфометрических параметров для каждой формы: площадь, глубина, длина, ширина, азимут ориентировки длинной оси и коэффициент вытянутости. Полученные числовые данные статистически анализировались с использованием программы MS Excel.

Таблица 2. Морфометрические характеристики крупных западин в выделенных ареалах. Table 2. Morphometric characteristics of large depressions in the selected areas

Ареал | Статистический показатель | S, км2 | H, м | FF, шт | W, км | L, км | L / W | ALT, м абс. |

Ареал 1 (124 КЗ) | Среднее | 6.5 | 3 | 0.2 | 2.2 | 3.1 | 1.5 | 61.1 |

| Мода | 2.0-4.0 | 2-3 | - | 1.5-2 | 2.5-3 | 1.2-1.4 | 50-55 |

| Минимум | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1 | 37.5 |

| Максимум | 49.1 | 6 | 4 | 6.9 | 9.6 | 2.6 | 103.3 |

Ареал 2 (45 КЗ) | Среднее | 33.3 | 5.5 | 1.2 | 4.7 | 7.2 | 1.6 | 52.5 |

| Мода | 4-6 | 3-4 | - | 2-2.5 | 3.5-4 | 1.2-1.4 | 65-70 |

| Минимум | 2.9 | 1.5 | 0 | 1.7 | 2 | 1.1 | 4.9 |

| Максимум | 199 | 18 | 7 | 13.3 | 19.6 | 2.7 | 93.1 |

Ареал 3 (133 КЗ) | Среднее | 4.2 | 3.9 | 1.0 | 1.6 | 2.7 | 1.8 | 20.6 |

| Мода | 0.4-2 | 2-3 | - | 1-1.5 | 1.5-2 | 1.6-1.8 | 15-20 |

| Минимум | 0.4 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.9 | 1 | 3.3 |

| Максимум | 53.9 | 21 | 13 | 5.2 | 12.9 | 4 | 49.1 |

Ареал 4 (4 КЗ) | Среднее | 114.1 | 8.1 | 1.8 | 9.3 | 13.8 | 1.6 | 96.3 |

| Минимум | 7.3 | 2 | 0 | 2.1 | 4.5 | 1.2 | 94.3 |

| Максимум | 195 | 11.3 | 4 | 13.2 | 20.4 | 2.2 | 98.3 |

Ареал 5 (2 КЗ) | Среднее | 3.9 | 5.3 | 2 | 2 | 2.6 | 1.3 | 68.6 |

| Минимум | 3 | 4.7 | 1 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 68.4 |

| Максимум | 4.7 | 5.8 | 3 | 2.2 | 3 | 1.4 | 68.8 |

Ареал 6 (3 КЗ) | Среднее | 106.5 | 6.5 | 2 | 7.8 | 16.2 | 2.1 | 61.5 |

| Минимум | 8.1 | 2 | 0 | 2.2 | 5.1 | 2 | 60.3 |

| Максимум | 216.8 | 10 | 4 | 13.3 | 27.5 | 2.3 | 62.8 |

Ареал 7 (1 КЗ) | Параметры | 7.5 | 5 | 2 | 2 | 4.7 | 2.3 | 63.8 |

Всего 312 объектов | Среднее | 11.7 | 3.8 | 0.8 | 2.3 | 3.7 | 1.6 | 43.1 |

| Мода | 2-4 | 2-3 | - | 1-1.5 | 2.5-3 | 1.2-1.4 | 15-20 |

| Минимум | 0.4 | 1 | 0 | 0.5 | 0.9 | 1 | 3.3 |

| Максимум | 216.8 | 21 | 13 | 13.3 | 27.5 | 4 | 103.3 |

Примечание. S — площадь; H — глубина; FF — число притоков (ложбины, балки); W — ширина; L — длина; L/W — коэффициент удлиненности; ALT — высота днища над уровнем моря; (—) — нет данных. Note. S — area; H — depth; FF — the number of tributaries (hollows, beams); W — width; L — length; L/W — coefficient of elongation; ALT — bottom height a.s.l.; (-) — no data.

РЕЗУЛЬТАТЫ: МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАПАДИН

Ареал 1. В пределах ареала зафиксированы 124 крупные западины. Они распространены на междуречных пространствах от Березанского лимана на юго-западе до Каховского водохранилища на северо-востоке ( рис. 1, (б)–1). Территория расчленена долинами рек Южный Буг, Ингул, Ингулец, Днепр и их притоками. Поверхность имеет пологий наклон в направлении с севера на юг. Средний уклон равен 0.0007, падение составляет 0.7 м на 1 км. Абсолютные высоты изменяются от 30 до 90 м. Западины равномерно распределены по территории, 86% их них не имеют выраженных балок-притоков. Редко встречаются формы с одним-двумя притоками, в единичном случае их количество достигает четырех. Часть форм имеет связь с соседними западинами через небольшие долины. Днища депрессий ровные, субгоризонтальные, что не согласуется с общим уклоном фоновой поверхности. Северные склоны КЗ, как правило, немного выше южных. Элементы морфологии западин (бровки и тыловые швы) очень плавные, без резких границ. Плановая форма большинства КЗ близка к овальной, реже встречаются западины яйцевидной формы. 82% депрессий имеет не изометричную форму, т.е. они вытянуты. Коэффициент вытянутости в среднем 1.5. Из числа вытянутых депрессий 59% КЗ направлена по азимуту 330–360°. Площадь объектов меняется от 0.9 до 49.1 км 2 ( рис. 4 ). В среднем она составляет 6.5 км 2 , а модальный интервал составляет 2–4 км 2 . Глубина достигает 6 м, но модальное значение не превышает 2–3 м. Коэффициент корреляции между площадью и глубиной составляет 0.53.

Рис. 4. Гистограмма распределения крупных западин по площади. Fig. 4. Histogram of the distribution of large oriented depressions by area.

Ареал 2. В пределах ареала зафиксировано 45 крупных западин. Территория, на которой распространены КЗ, относится к междуречью рек Днепра и Молочной ( рис. 1, (б)–2). Поверхность разделена на две обширные слабонаклонные террасы (30 и 70 м абс.). Склон между террасами протяженный, около 30 км, и пологий. Средний уклон равен 0.0012 – падение 1.2 м на 1 км. КЗ распространены равномерно на обеих террасах и на склоне. На юге ареала КЗ затоплены и становятся частью береговой линии оз. Сиваш.

Эрозионная сеть представлена в основном балками. Долины с постоянными водотоками единичны. Крупнейшие долины ориентированы по общему уклону поверхности – с севера на юг. Значительная часть поверхностного стока перехватывается западинами, особенно крупнейшими, расположенными на нижней террасе. 25 КЗ не имеют впадающих балок-притоков. Больше двух балок-притоков имеет девять КЗ, а максимальное число притоков (семь) имеют две КЗ. Одиннадцать западин имеют соединения с соседними формами. Часть из них сливается, образуя общее днище. Наблюдается также и другой тип слияния – соединения КЗ небольшими сухими долинами-протоками.

Днища депрессий преимущественно плоские и субгоризонтальные, что не согласуется с общим уклоном поверхности. Это проявляется в асимметрии бортов части КЗ – северные склоны высокие и крутые, южные – низкие пологие. Особенно это заметно у крупных западин, распространенных на склоне между террасами. Плановая форма большинства КЗ неправильная фасолевидная. Как правило, такие КЗ имеют неровные склоны, сильно трансформированные линейной эрозией. Две КЗ имеют яйцевидную форму с четкими ровными бортами.

39 из 45 западин имеют вытянутую форму. Коэффициент удлиненности в среднем 1.6. Длинные оси 51% КЗ имеют азимут ориентировки в интервале от 345 до 360°. 25% КЗ имеют азимут ориентировки от 0 до 30°. Площадь объектов изменяется от 2.85 до 199 км 2 ( рис. 4 ). В среднем площадь составляет 33.3 км 2 , а модальный интервал 4–6 км 2 . В данном ареале много очень крупных западин (>45 км 2 ) – девять. Максимальная глубина достигает 18.4 м, но модальное значение не превышает 3.5 м. Коэффициент корреляции между площадью и глубиной составляет 0.52.

Ареал 3. Ареал протягивается вдоль восточного побережья Азовского моря, от дельты Дона на севере до Кубанских плавней на юге ( рис. 1, (б)–3). Здесь зафиксированы 133 КЗ. Размеры ареала примерно 160 × 120 км. Фоновая поверхность здесь имеет общий слабый уклон с востока на запад. Абсолютные высоты изменяются от 70 до 4 м абс. Рельеф осложняет разветвленная система пологих долин малых рек и балок, которые имеют два главных направления: ЮВ–СЗ и З–В. Наиболее крупные долины принадлежат малым рекам Бейсуг, Сосыка, Ея и Кагальник. Междуречные пространства покрыты КЗ. Причем КЗ распространены неравномерно. Количество депрессий увеличивается с востока на запад, а их максимальная плотность и выраженность достигаются на Ейском полуострове.

Для КЗ характерна очень высокая согласованности ориентировки длинных осей западин. 89% всех депрессий имеет азимут 330–360°. Значительная часть КЗ выстроена в линейные цепочки (по 2–5 западин), ориентация которых совпадает с ориентацией отдельных западин. Для западин характерны плавные и ровные контуры, правильные (без фестонов) борта и вытянутая яйцевидная форма с наличием тупого и острого концов. Причем острый конец всегда направлен на СЗ, а тупой на ЮВ. В редких случаях форма западин тяготеет к треугольной.

Наиболее распространенными являются западины со значениями коэффициента удлиненности 1.6–1.8, характерная их площадь лежит в интервале 0.4–4 км 2 , таких относительно малых форм большинство – 71% ( рис. 4 ). Самые мелкие западины (<1 км 2 ) составляют 17% от общего числа форм. Средних по размеру западин (4–10 км 2 ) 19.5%. Крупных форм, площадь которых более 10 км 2 , всего двенадцать (9%). Особняком стоит огромная Кугейская падь ( рис. 3, (е)), площадь которой составляет 53.9 км 2 . Глубина западин варьирует в пределах от 1.5 до 21 м. Между площадью и глубиной наблюдается сильная линейная связь – коэффициент корреляции площади и глубины составляет 0.83. Большинство западин имеет примерно одинаковые пропорции, слабо варьирующие при изменении размеров.

Размах высот в пределах днища западин редко превышает 1–2 м. Западная часть днища самых крупных форм осложнена пологими субпараллельными грядами высотой 3–5 м: падь Крикунова, Червоная падь, Воронцовская падь, Лиман Большой, Кугейская падь ( рис. 3, (б), (е)). Гряды ориентированы вдоль длинной оси западин.

Малые эрозионные формы, балки и ложбины, имеют радиально центростремительный рисунок, привязанный к КЗ. При этом балки, впадающие в западины с востока, обычно в 5–10 раз больше по протяженности, что объясняется общим пологим уклоном территории в западном направлении. В КЗ впадает в среднем одна балка, максимальное число достигает тринадцати.

Ареал 4. В пределах ареала зафиксировано четыре КЗ, которые обладают исключительно крупными размерами ( рис. 1, (б)–4). Ареал принадлежит вершинной поверхности междуречья и расположен к востоку от верховьев р. Кагальник и к юго-западу от р. Маныч. Абсолютные высоты изменяются здесь от 90 до 110 м абс. Территория обрамлена многочисленными балками и верховьями речных долин. КЗ расположены отдельно друг от друга, не имеют точек слияния и общих долин. Форма западин яйцевидная, близкая к треугольной. Северные оконечности КЗ узкие, а южные – широкие. Суженные оконечности КЗ направлены по азимутам 182, 184, 181 и 179°. В КЗ впадает до четырех балок без постоянных водотоков. Коэффициент вытянутости в среднем 1.6. Линейные размеры крупнейшей западины ареала 4 составляют 13.2 × 20.4 км. Площадь зафиксированных КЗ составляет, соответственно, 195, 81.5, 172.4 и 7.3 км 2 . Глубины изменяются от 2 до 11.3 м.

Ареал 5. В пределах ареала зафиксировано 2 КЗ ( рис. 1, (б)–5). Территория представлена фрагментом террасы Дона средней высотой 65–80 м абс., который окружен с трех сторон Цимлянским водохранилищем. Днища депрессий ровные. Склоны прямые, элементы склонов четкие и выраженные. Форма КЗ близка к эллиптической. В КЗ впадает до трех балок без водотоков. КЗ имеют участок слияния. Коэффициент удлиненности составляет 1.2 и 1.4. Площади составляют 3 и 4.7 км 2 . Депрессии ориентированы по азимутам 7 и 12°. Глубины составляют 4.7 и 5.8 м.

Ареал 6. В пределах ареала зафиксировано 3 КЗ ( рис. 1, (б)–6). Территория представлена низменностью, расположенной межу Ставропольской возвышенностью и долиной р. Маныч. Высоты здесь изменяются от 55 до 75 м абс. Южнее, на отрогах Ставропольской возвышенности, высоты достигают 180 м абс. Западины имеют очень крупные линейные размеры: 7.9×16 км (Лиман Малый Бурукшун), 2.2 × 5.1 км (б/н), 13.3 × 27.5 км (Лиман Большой Бурукшун). Площади составляют 94.6, 8.1 и 216.8 км 2 . Причем форма Лиман Большой Бурукшун имеет самую большую длину и площадь среди всех зафиксированных нами КЗ. Глубины составляют 7.4, 2 и 10 м соответственно. Депрессии ориентированы по азимутам 6 и 7°. Они очень вытянуты, имеют высокие коэффициенты удлиненности – 2.0, 2.3, 2.1. Плановая форма двух крупнейших КЗ напоминает морковины с острым северным концом и усеченной южной оконечностью. Третья КЗ значительно меньше и расположена на междуречье между двумя крупными депрессиями. Ее форма близка к вытянутому эллипсу. В днище депрессий присутствуют небольшие озера. На северном склоне крупнейшей из КЗ проложена дренажная канава, контролирующая уровень воды в депрессии. В КЗ впадает до четырех балок без водотоков.

Ареал 7. Здесь зафиксирована только одна КЗ ( рис. 1, (б)–7). Территория представлена междуречьем высотой 65–70 м абс., с севера и востока ограниченным долиной р. Сал. В КЗ впадают две балки без водотоков. Днище депрессии ровное, субгоризонтальное. Форма КЗ близка к вытянутому яйцу. Северная оконечность острая, южная тупая. Края западины ровные и четкие. Линейные размеры – 2 × 4.7 км. Коэффициент удлиненности 2.32. Депрессия ориентирована по азимуту 20°. Площадь составляет 7.49 км 2 . Глубина достигает 5 м.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Характер распространения западин и эрозионная сеть. Рассматриваемый комплекс форм имеет не сплошное распространение, а разделен на обособленные ареалы. Причем между ареалами имеются характерные различия в размере и форме западин. Внутри ареалов наблюдается слабое развитие эрозионной сети – это отчетливо видно при сравнении рельефа с соседними районами, где не развит крупнозападинный рельеф. Западины присутствуют в высотном диапазоне от 3.3 до 103.3 м абс. ( табл. 2 ), при этом большая часть (71%) западин приурочена к высотам ниже 60 м абс. ( рис. 2 ). А самый крупный по числу западин ареал 3 целиком расположен ниже 50 м абс. Из этого видно, что западины тяготеют к низким высотным ступеням. Для этих ступеней характерны относительно низкая глубина и густота эрозионного расчленения.

Однако эрозионные формы все же присутствуют. Их густота закономерно растет с увеличением уклонов и абсолютной высоты. Эрозионные формы ареалов распространения КЗ представлены редкими широкими речными долинами, пологими балками и ложбинами, а также оврагами, которые приурочены к морским береговым обрывам. Типична ситуация, когда западины служат приемным бассейном для стока по балкам и ложбинам. Для таких малых эрозионных форм характерен радиальный центростремительный рисунок эрозионной сети. Ложбины и балки как бы обрамляют западины. Число форм-притоков у западин растет с увеличением площади западин и может достигать 13, но чаще составляет 2–3. С ростом уклона фоновой поверхности растет протяженность балок и ложбин. Так, крупнейшие западины в ареале 2, расположенные на склоне между террасами, имеют очень длинные древовидные балки-притоки, впадающие с севера – их длина изменяется от 15 до 45 км. В днищах таких крупных балок есть практически постоянные водотоки, а в их устьях выражены конусы выноса.

Отсутствуют примеры пересечения КЗ долинами, когда западина была бы разрезана на две части. Это косвенно указывает на то, что западины моложе раннего плейстоцена – этапа, когда на аллювиально-морских террасах начинали закладываться речные долины (Konstantinov et al., 2018). С другой стороны, западины очевидно древнее ложбин и балок, впадающих в западины. С учетом того, что возраст большинства балок и ложбин оценивается как средний-поздний плейстоцен (Konstantinov et al., 2018), можно предположить, что возраст западин как минимум доголоценовый, а вероятнее всего – среднеплейстоценовый.

Подавляющее большинство КЗ замкнуто и не имеет выраженных в рельефе каналов стока наружу. Однако у части КЗ такие каналы все же присутствуют, иногда соседние западины смыкаются краями. Такие проявления характерны для небольшого числа КЗ ареалов 1, 2 и 5. Особенно ярко это выражено у крупных КЗ ареала 2 ( рис. 1, (б)–2). Соединительные каналы могут говорить о процессах стока воды из верхних КЗ в нижние. Сток приводил к частичной эрозии водораздела и образованию выраженных в рельефе соустьев. Все это может говорить о вероятном заполнении части КЗ озерами в прошлом. Про озерный режим КЗ ареала 2 косвенно говорит несоответствие уклонов: субгоризонтальные днища КЗ соседствуют с наклонной фоновой поверхностью междуречья. Это может объясняться выравниванием поверхности днища КЗ за счет озерной седиментации. В крупнейшей западине ареала 6 и сейчас наблюдаются небольшие водоемы, которые еще недавно (до строительства дренажного канала) могли затоплять все днище. Как видно из примеров, формирование озер в днище более вероятно для очень крупных КЗ с большим водосборным бассейном. Подавляющее большинство КЗ имеет существенно меньшие размеры и площади водосбора, и следов береговых или флювиальных форм у них не наблюдается.

Область развития крупно-западинного рельефа расположена южнее реконструируемой границы многолетнемерзлых пород плейстоценовых оледенений (Величко, 1973; Vandenberghe et al., 2012). Гипотетически возможная островная мерзлота и глубокое сезонное промерзание (Величко и др., 2013) не сочетаются с широким развитием термокарста и формированием аласо-подобных форм. Все это в совокупности с отсутствием следов явных криогенных деформаций в многочисленных разрезах лёссово-почвенной серии Приазовья (Величко и др., 2009, 2012; Konstantinov et al., 2018; Mazneva et al., 2021) делает термокарстовую гипотезу маловероятной.

Размеры и форма западин. Размеры КЗ изменчивы в большом диапазоне величин ( табл. 2 ). Также значительно изменяется форма КЗ, что было показано в разделе, посвященном результатам. Остановимся здесь лишь на нескольких примерах такой изменчивости. Так, все западины ареала 4 имеют очень крупные размеры и характерную каплевидную форму с боковой асимметрией. Западины ареала 6 очень крупные, удлиненные, имеют специфическую форму морковин. Западины ареала 5 представлены эллиптическими формами, частично слившимися друг с другом. Западины 1 и 2 ареалов имеют невысокие значения коэффициента удлиненности ( рис. 3 ). Для них характерны эллиптические и фасолевидные формы, и здесь редко встречаются яйцевидные и каплевидные КЗ. Для ареала 3, напротив, характерны более вытянутые формы – яйцевидные и даже треугольные КЗ.

Обозначенные особенности размеров и формы КЗ в разных ареалах говорят о локальной специфике процессов их образования и последующей трансформации с течением времени. Вместе с тем между ареалами генетическая связь у западин также прослеживается, хотя и более слабая. Так, во всех ареалах, кроме пятого, можно встретить КЗ с характерной асимметрией концов – когда один конец острый, а другой тупой (яйцевидные, каплевидные, морковевидные). При этом острый конец всегда направлен на север, а тупой – на юг.

Вызывает вопрос большой разрыв в размерах западин. Линейные размеры могут отличаться более чем на один порядок. Могут ли крупнейшие западины быть родственны средним и мелким по размеру формам? В пользу того, что западины разных размеров генетически связаны, говорят очевидное сходство их формы и сохранение пропорций при изменении размера. Это подтверждается установленной корреляцией площади и глубины.

В то же время у самых крупных западин могут наблюдаться специфические особенности форм, которых нет у мелких депрессий. Так, в ареале 3 выделяются пять крупнейших западин, у которых наблюдаются продольные гряды, протягивающиеся вдоль западного борта ( рис. 3 ). У западин среднего размера прослеживается слабозаметный вал вдоль западного борта вне западины. У мелких западин таких валов не прослеживается. Эта особенность указывает на некоторую специфику процессов образования и/или трансформации западин, которая зависит от их размера.

Важную информацию дает тот факт, что западины во всех ареалах обособлены. Они не накладываются друг на друга по типу лунных кратеров, когда внутри больших форм наблюдаются маленькие паразитические формы. Таким образом, можно предположить, что внутри всех ареалов западины принадлежат одной генерации. Образование западин, скорее всего, происходило почти синхронно по общим механизмам, но, вероятно, с некоторой локальной спецификой, сказавшейся на размерах и форме.

Линейная ориентированность западин. Одной из главных особенностей западинного рельефа, которая обращает на себя внимание уже при первом взгляде на ЦМР, является высокая степень согласованности ориентировки длинных осей западин внутри ареалов. Особенно это характерно для ареалов 3–6 и, в меньшей степени, для ареалов 1 и 2. Такая четкая линейная ориентированность форм рельефа может указывать либо на структурную предопределенность, либо на воздействие направленного потока (воды или ветра). Против структурно-тектонического объяснения этого феномена говорит плавная форма западин с округлыми очертаниями, а также преимущественно хаотичный характер взаиморасположения западин внутри ареалов.

Удивительная особенность крупнозападинного рельефа проявляется при сравнении азимутов ориентировки между ареалами. Наблюдается плавный веерообразный разворот направления длинных осей при движении с запада на восток – от СЗ (ареалы 1–3), на С (ареалы 4–5) и СВ (ареалы 6–7). Лёссово-просадочная гипотеза образования КЗ, связанная с локализованным замачиванием и уплотнением лёссового грунта, никак не объясняет наличие линейной ориентированности длинных осей западин как внутри ареалов, так и между ареалами. Наблюдаемый феномен, вероятно, следует связывать с региональным фактором, который воздействовал на топографию лёссовых равнин разнородных в отношении подстилающих пород. Наиболее непротиворечивой с точки зрения морфологии выглядит эоловая (дефляционная) гипотеза. Можно предположить, что в период формирования западин происходило явление углового сдвига преобладающего направления ветра в регионе. Современная роза ветров слабо согласуется с установленной картиной ориентировки западин.

ВЫВОДЫ

В результате анализа цифровой модели рельефа на лёссовых междуречьях Северного Причерноморья, Приазовья, Западного Предкавказья и бассейна Нижнего Дона зафиксировано и измерено 312 КЗ. Эти формы распространены не равномерно по площади, а сгруппированы в семь ареалов, внутри которых западины отличаются спецификой размеров и морфологических черт. Линейные размеры КЗ могут отличаться значительно – вплоть до разницы на порядок. Однако общие пропорции и форма большинства КЗ внутри ареалов сохраняются. Форма КЗ преимущественно удлиненная: яйцевидная, каплевидная, эллиптическая. КЗ не накладываются друг на друга, а всегда располагаются обособленно. Установлена высокая согласованность ориентировки длинных осей КЗ внутри ареалов. А между ареалами наблюдается последовательный угловой сдвиг азимутов ориентировки с северо-западного до северо-восточного при движении от Северного Причерноморья до Предкавказья. Все это указывает на существование генетической связи между КЗ как внутри ареалов, так и между ареалами, т.е. можно предполагать общие механизмы их образования.

В районах распространения КЗ наблюдается очень низкая густота эрозионной сети и слабо развит речной сток. Эрозионная сеть имеет, как правило, радиально-центростремительный рисунок, направленный внутрь КЗ. Малые эрозионные формы, впадающие в западины, представлены пологими и широкими балками или слабовыраженными ложбинами, которые являются реликтом доголоценовой овражной сети. Из этого следуют реликтовая природа самих западин и их доголоценовый возраст.

Особенности распространения, размеров и формы крупных западин позволили в первом приближении провести верификацию существующих гипотез их образования. Просадочно-лёссовая, палеотермокарстовая, лиманно-озерная и тектоническая гипотезы сталкиваются с трудноразрешимыми противоречиями при фактологической проверке. Наименее противоречивой представляется эоловая (дефляционная) гипотеза образования крупнозападинного рельефа.

БЛАГОДАРНОСТИ

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РНФ № 19-77-00103. Эксперимент по выбору цифровой модели рельефа выполнен в рамках ГЗ Института географии РАН № FMWS-2019-0008.

Об авторах

Е. А. Константинов

Институт географии РАН

Автор, ответственный за переписку.

Email: xenia.filippova@igras.ru

Россия, Москва

А. Л. Захаров

Институт географии РАН

Email: xenia.filippova@igras.ru

Россия, Москва

Е. В. Селезнева

Институт физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН

Email: xenia.filippova@igras.ru

Россия, Москва

К. Г. Филиппова

Институт географии РАН

Email: xenia.filippova@igras.ru

Россия, Москва

Список литературы

- Балаев Л.Г. , Царев П.В. Лёссовидные породы Центрального и Восточного Предкавказья. М .: Наука , 1964 . 246 с .

- Булавин Б.П. Реликты плювиальной эпохи в Причерноморье // Рельеф и ландшафты. М .: Изд-во МГУ , 1977 . С . 169 – 174 .

- Величко А.А. Природный процесс в плейстоцене // К IX конгрессу INQUA. Новая Зеландия. М .: Наука , 1973 . 256 с .

- Величко А.А. , Катто Н.Р. , Тесаков А.С. , Титов В.В. , Морозова Т.Д. , Семенов В.В. , Тимирева С.Н. Особенности строения плейстоценовой лёссово-почвенной формации юга Русской равнины по материалам Восточного Приазовья // ДАН . 2009 . Т . 428 . № 6 . С . 815 – 819 .

- Величко А.А. , Константинов Е.А. Опыт реконструкции плейстоценовой морфодинамики плакоров Северного Приазовья (ключевой участок Мелекино, Донецкая область Украины) // Геоморфология. 2013 . № 3 . С . 51 – 61 . 10.15356/0435-4281-2013-3-51-61

- Востриков Н.Г. Просадочные процессы и их формы рельефа на территории Прикубанской равнины: особенности и распространение. Автореферат дис. … канд. геогр. наук. Краснодар . 2012 . 24 с .

- Денисов Н.Я. О природе просадочных явлений в лёссовидных суглинках. М.: Советская наука , 1946 . 176 с .

- Захаров А.Л. , Константинов Е.А. Морфология западинного рельефа Восточного Приазовья // Геоморфологи. Новое поколение. Вып. 2. М .: Медиа-ПРЕСС , 2013 . С . 5 – 13 .

- Захаров А.Л. , Константинов Е.А. Строение крупных западин лёссовых междуречий Восточного Приазовья (на примере “Червоной пади”) // Изв. РАН. Серия географическая. 2019 . № 4 . С . 85 – 96 . 10.31857/S2587-55662019485-96

- Кавеев Т.С. Лёссы территории орошения Ростовской области // Труды комиссии по изучению четвертичного периода. Т. XIII . М .: Изд-во АН СССР , 1957 . С . 263 – 270 .

- Канонников А.М. Природа Кубани и Причерноморья. Краснодар: Краснодарск. кн. изд-во , 1977 . 112 с .

- Кочетов Н.И. Просадочные формы рельефа в Западном Предкавказье // Геоморфология. 1978 . № 4 . С . 73 – 75 .

- Ларионов А.К. Механизм и природа просадок и их роль в рельефообразовании // Современные экзогенные процессы рельефообразования. М .: Наука , 1970 . С . 179 – 187 .

- Левандовский П.А. Геоморфология и геоморфологическое районирование Приазовской низменности // Уч. зап. Краснодарского гос. пед. ин-та. Естеств.-геогр. ф-т. 1956. Вып. 17. С. 19–32.

- Лисицин К.И. О деформациях суглинистых грунтов Предкавказья в связи с вопросом об образовании степных блюдец // Мат-лы Сев.-Кавказ. геологоразведочного треста. 1932. № 1. С. 1–19 с.

- Молодых И.И. Инженерно-геологические основы изучения территорий регионального распространения западинных форм рельефа украинской части русской платформы в связи с мелиоративным строительством. Дис. … докт. геол.-мин. наук. Киев: Изд. АН УССР , 1982 . 207 с .

- Рубинштейн A.Л. Грунтоведение, основания и фундаменты. М.: Изд-во сельскохоз. лит-ры , 1961 . 312 с .

- Сафронов И.Н. Геоморфология западного и центрального Предкавказья // Вопросы геогр. С-З Кавказа и Предкавказья. Краснодар: Изд-во Кубанск. гос. ун-та , 1973 . С. 4–39 .

- Сафронов И.Н. Геоморфология Северного Кавказа и Нижнего Дона. Ростов-н/Д: Изд-во Ростовск. ун-та , 1987 . 160 с .

- Щукин И.С. Четырехъязычный энциклопедический словарь терминов по физической географии: русско-англо-немецко-французский. М.: Сов. энциклопедия, 1980. 703 с.

- FarrT.G.,RosenP.A.,CaroE.,CrippenR.,DurenR.,HensleyS.,KobrickM.,PallerM.,RodriguezE.,RothL.,SealD.,ShafferS.,ShimadaJ.,UmlandJ.,WernerM.,OskinM.,BurbankD., andAlsdorfD. The shuttle radar topography mission // Reviews of geophysics. 2007. Vol. 45. RG2004. https://doi.org/10.1029/2005RG000183

- HaaseD.,FinkJ.,HaaseG.,RuskeR.,PécsiM.,RichterH.,AltermannM., andJägerK.-D. Loess in Europe – Its spatial distribution based on a European Loess Map, scale 1: 2 500 000 // Quaternary Science Reviews. 2007. Vol. 26 (9–10). P. 1301–1312. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2007.02.003

- Kleschenkov A. The use of digital elevation model for study of the paleogeography of the Azov sea region // Abstracts of 2010 annual meeting INQUA-SEQS. Rostov-on-Don. 2010. P. 72–74.

- KonstantinovE.A.,VelichkoA.A.,KurbanovR.N., andZakharovA.L. Middle to Late Pleistocene topography evolution of the North-Eastern Azov region // Quaternary International. 2018. Vol. 456. P. 72–84. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2016.04.014

- MaznevaE.,KonstantinovE.,ZakharovA.,SychevN.,TkachN.,KurbanovR.,SedaevaK., andMurrayA. Middle and Late Pleistocene loess of the Western Ciscaucasia: Stratigraphy, lithology and composition // Quaternary International. 2021. Vol. 590. P. 146–163. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.11.039

- RodriguezE.,MorrisC.S., andBelzJ.E. A global assessment of the SRTM performance // Photogrammetric Engineering & Remote Sensing. 2006. Vol. 72 (3). P. 249–260. https://doi.org/10.14358/PERS.72.3.249

- TesakovA.S.,DodonovA.E.,TitovV.V., andTrubikhinV.M. Plio-Pleistocene geological record and small mammal faunas, eastern shore of the Azov Sea, Southern European Russia // Quaternary International. 2007. Vol. 160 (1). P. 57–69. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2006.09.009

- VandenbergheJ.,RenssenH.,RocheD.M.,GoosseH.,VelichkoA.A.,GorbunovA.andLevavasseurG. Eurasian permafrost instability constrained by reduced sea-ice cover // Quaternary Science Reviews. 2012. Vol. 34. P. 16–23. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2011.12.001

- VelichkoA.A. Loess-paleosol formation on the Russian Plain // Quaternary International. 1990. Vol. 7–8. P. 103–114. https://doi.org/10.1016/1040-6182(90)90044-5

- VelichkoA.A.,MorozovaT.D.,BorisovaO.K.,TimirevaS.N.,SemenovV.V.,KononovY.M.,KonstantinovE.A.,KurbanovR.N.,TitovV.V., andTesakovA.S. Development of the steppe zone in southern Russia based on the reconstruction from the loess-soil formation in the Don–Azov Region // Doklady Earth Sciences. 2012. Vol. 445. P. 999–1002. https://doi.org/10.1134/S1028334X12080107

Дополнительные файлы