Современные подходы к методологии оценки боли

- Авторы: Пузакова Д.В.1, Власова Т.И.1, Спирина М.А.1, Сергачев А.В.1, Трофимов А.В.1

-

Учреждения:

- Национальный исследовательский Мордовский государственный университет

- Выпуск: Том 1, № 3 (2025)

- Страницы: 206-223

- Раздел: Патологическая физиология

- Статья получена: 12.03.2025

- Статья одобрена: 24.04.2025

- Статья опубликована: 22.09.2025

- URL: https://medbiosci.ru/MedBiotech/article/view/283281

- DOI: https://doi.org/10.15507/3034-6231.001.202503.206-223

- EDN: https://elibrary.ru/zjdjgo

- ID: 283281

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Введение. Боль является широко распространенной медицинской проблемой, которая может привести к длительной нетрудоспособности. Большинство исследований, направленных на оценку боли, проведено с использованием методик, лишенных объективности, однако для адекватной оценки интенсивности болевого синдрома, контроля эффективности лечения и динамического наблюдения за состоянием пациента с хроническим болевым синдромом необходимо применять достоверные методы исследования. Цель исследования – обобщить наиболее объективные количественные методы анализа хронической боли.

Материалы и методы. В рамках данного обзора был проведен анализ зарубежных и отечественных научных публикаций, посвященных современным методам диагностики боли. Поиск осуществлялся в открытых электронных библиотеках PubMed и eLibrary. Основными критериями отбора являлись: актуальность представленной информации в анализируемой публикации, а также дата публикации, поскольку в работе акцентировано внимание на исследованиях, проводимых в течение последних десяти лет. В настоящей статье произведен анализ и обобщение результатов существующих исследований для выявления тенденций и закономерностей в области диагностики боли.

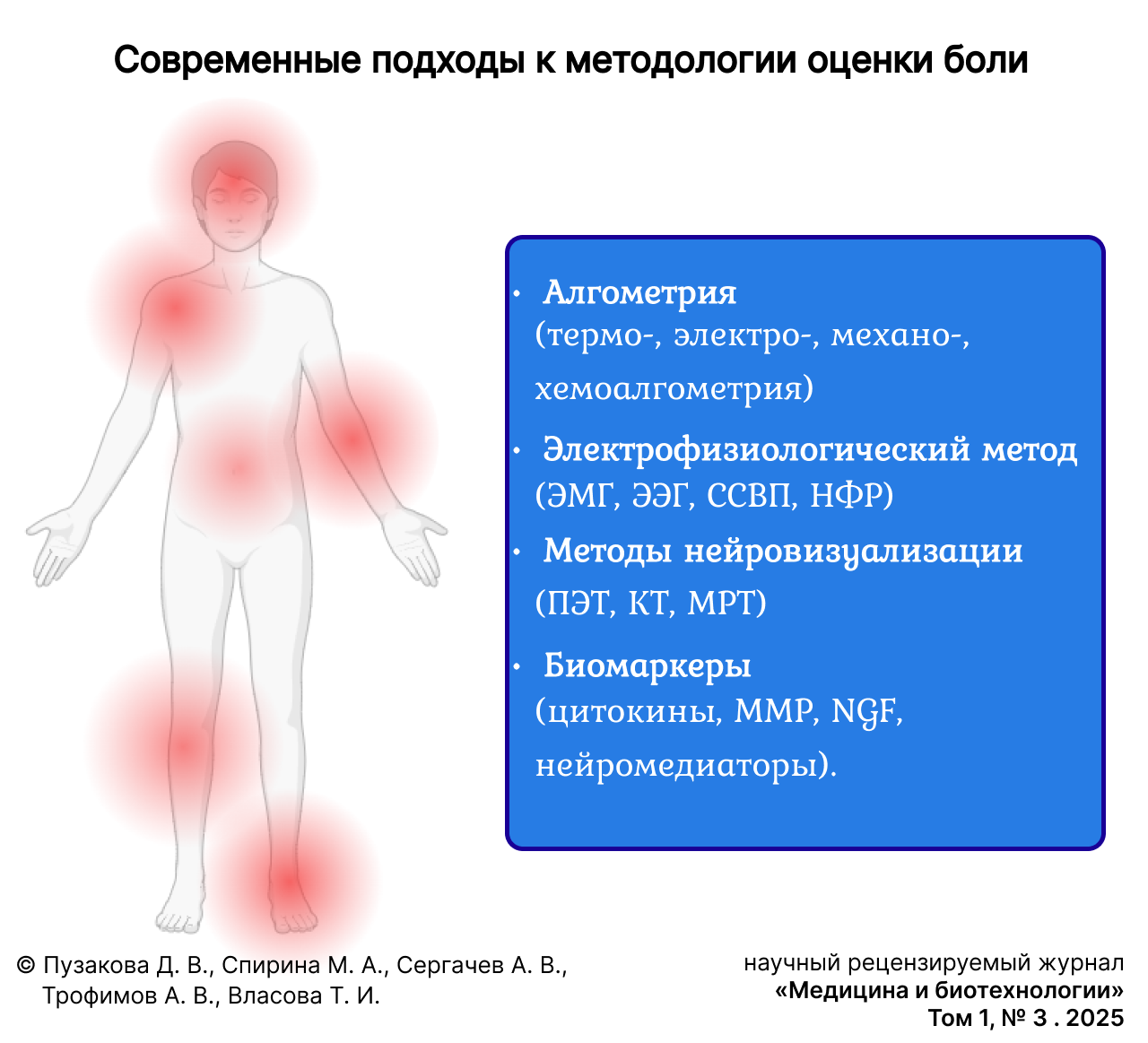

Результаты исследования. Описаны инструментальные методики, оценивающие степень выраженности болевого синдрома: алгометрия, нейрофизиологические методики, в частности, электромиография. Рассматривается возможность применения электороэнцефалографии с целью объективизации болевого синдрома. Перспективным представляется применение соматосенсорных, лазерных кожных вызванных потенциалов. Представлены возможности методов компьютерной, магнитно-резонансной и позитронно-эмиссионной томографии в изучении и диагностике боли. Описан ряд потенциальных биохимических маркеров болевого синдрома – веществ, высокая концентрация которых отражает интенсивность боли: провоспалительных цитокинов и матриксных металлопротеиназ. Ряд веществ, влияющих на функционирование как центральной, так и периферической нервной системы, могут рассматриваться как перспективные биомаркеры, позволяющие объективизировать боль.

Обсуждение и заключение. Расширение и стандартизация новых подходов количественной оценки болевого синдрома позволят провести раннюю диагностику, отследить прогрессирование болевого синдрома и оценить терапевтическую эффективность проводимого лечения.

Ключевые слова

Полный текст

Введение

Ежедневно каждый пятый человек на планете сталкивается с болью хотя бы раз в сутки. Она служит сигналом, указывающим на негативные изменения, происходящие в организме человека. Боль – серьезная и распространенная глобальная медицинская проблема, которая может привести к длительной нетрудоспособности, является наиболее часто встречаемым симптомом, описываемым практически всеми пациентами. На сегодняшний день Российским обществом по изучению боли сформулировано следующее определение: «Боль – неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с действительным или возможным повреждением тканей или схожее с таковым переживанием» [1].

Повышенный ноцицептивный сигнал, вызванный травмой или воспалением, физиологическая пластичность и длительные изменения в ЦНС запускают центральную сенсибилизацию, механизм которой включает передачу сигналов глутамата через постсинаптические N-метил-D-аспартатные рецепторы (NMDA). Активация NMDA-рецепторов приводит к открытию ионных каналов и притоку кальция, играющего решающую роль в синаптической пластичности как в возбуждающих, так и в тормозящих синапсах. Синаптическая пластичность может повышать чувствительность центральной ноцицептивной системы, что вызывает сенситизацию и появление хронической боли [2].

В результате исследования глобального бремени болезней (2016 г.) установлено, что более 1,9 млрд чел. страдают от повторяющихся головных болей – наиболее распространенного симптоматического хронического заболевания. Также часто встречается болевой синдром в области спины и шеи, что существенно снижает качество жизни пациентов [3].

Исторически концепция хронической боли имела линейную зависимость между идентифицируемой органической патологией и симптомами, о которых сообщал непосредственно пациент. Ранее считалось, что степень боли прямо пропорциональна степени повреждения тканей, «вызывающих» боль. Предполагалось, что психологические факторы являются основными в патогенезе исключительно при отсутствии органического повреждения, и лишь в этом случае боль могла быть отнесена к «психогенной». Однако за последние несколько десятилетий биопсихосоциальное понимание стало доминировать в характеристике хронической боли научным сообществом [4].

В современной клинической медицине хроническую боль рассматривают как отдельное самостоятельное состояние, а не просто как сопутствующий симптом различных нозологических единиц. Хроническая боль – это боль, сохраняющаяся или возобновляющаяся в течение более трех месяцев, персистирующая более одного месяца после острого повреждения ткани или сопровождающая незаживающие повреждения [5].

Для разработки плана лечения и профилактики хронической боли ее следует рассматривать не только в контексте социальных, биологических, психологических и физических факторов, но и анализировать количественную характеристику боли [6].

В клинической медицине затруднена объективизация хронической боли, поскольку в качестве объективного метода количественного анализа специалисты чаще всего применяют ряд опросников (числовая ранговая, визуальная аналоговая шкалы), которые в большинстве случаев основаны на субъективной оценке своих ощущений непосредственно пациентом. На достоверность самоотчетов могут повлиять физиологические, психологические факторы, а также недооценка интенсивности болевого синдрома (из-за боязни пациентов показать свою уязвимость). Субъективные методы чаще всего полагаются на характеристику болевых ощущений пациентом, в то время как объективные показатели позволяют количественно оценить наличие или отсутствие боли. Для выявления и локализации боли часто используют прямые измерения – прикладываемое давление или аппликации / инъекции местных анестетиков [7].

Цель исследования – проанализировать эффективность оценки количественного измерения хронической боли с помощью объективных способов.

Материалы и методы

Проведен анализ и обобщение результатов существующих исследований для выявления тенденций и закономерностей в области диагностики боли. Поиск осуществлялся в открытых электронных библиотеках PubMed и eLibrary. Основными критериями отбора являлась: актуальность представленной информации в анализируемой статье, а также новизна публикации, поскольку в работе акцентировано внимание на исследованиях, проводимых в течение последних десяти лет.

Результаты исследования

Алгометрия – объективный метод, направленный на оценку болевого синдрома

Первоначально для оценки боли использовались физиологические маркеры, такие как кровяное давление, частота сердечных сокращений и диаметр зрачков. На сегодняшний день существуют методики, позволяющие оценить субъективное восприятие боли [8].

При количественной оценке боли особое внимание следует уделять порогу болевой чувствительности – минимальному значению стимула, которое пациент воспринимает как болевое ощущение. Алгометрия – метод количественного исследования порога болевой чувствительности. Выделяют несколько ее видов:

- Термоалгометрия – метод, позволяющий измерить болевую чувствительность при использовании источника тепла с постоянной температурой, при этом происходит фиксация времени от начала воздействия до появления болевых ощущений в секундах [9]. Особенностью метода вариационной термоалгометрии является возможность выявить первопричину патологии, обнаружить нарушения в организме еще до появления первых симптомов. Происходит измерение латентных периодов болевой чувствительности в 40 биологически активных точках, локализующихся на пальцах ног и рук. Динамика болевой чувствительности связана с изменением активности уникальной комбинации клеток, методика основана на использовании висцеросенсорных рефлексов, для вызова которых нужно мощное воздействие и продолжительность [10]. Внимание заостряют на висцеро-дермальном рефлексе, при котором раздражение внутренних органов связано с изменением кожной чувствительности из-за сегментарной организации автономной и соматической иннервации на обособленных частях тела в зависимости от того, раздражение какого органа происходит. В случае заболевания внутренних органов возрастает болевая чувствительность конкретной кожной области. Такая боль является отраженной, а областью выявления будет зона Захарьина – Геда. При пониженной болевой чувствительности те же самые зоны будут называться зонами Вильямовского [11].

- Электроалгометрия – метод для измерения порога болевого синдрома, в качестве инструмента для определения которого используются электрические стимулы. Происходит исследование минимальной величины тока или минимального напряжения, способного вызвать появление болевых ощущений [12; 13].

- Механоалгометрия – определение минимальной величины механического воздействия, оказываемого на кожу и способного вызвать болевые ощущения [14]. Наибольшую распространенность получила тензоалгометрия – метод, где в качестве механического воздействия применяется давление. Он используется для оценки механических ноцицептивных порогов, низкие значения указывают на большую чувствительность, а высокие – на меньшую [15]. Механические болеутоляющие нейроны включают в себя как ноцицептивные (C-волокна), так и механоноцицептивные (Aδ) нервные волокна, которые заканчиваются свободными нервными окончаниями внутри кожи [16]. В зависимости от места проведения процедуры применяют сменные насадки, имеющие разную площадь, в ходе процедуры сила давления постепенно изменяется до тех пор, пока не достигаются параметры, способные вызвать возбуждение [17; 18].

- Хемоалгометрия – метод, основанный на дозированном введении в кожу ряда химических веществ, вызывающих болевые ощущения. При этом идет определение концентрации и объема субстанции, способной их вызвать [19].

Электрофизиологический метод: применение электромиографии в диагностике и оценке эффективности лечения болевого синдрома

Следующий не менее важный метод – электрофизиологический, который может применяться не только для количественного анализа болевого синдрома, но и в ходе лечения для отслеживания эффективности используемой терапии. Электромиографию (ЭМГ) рекомендуется использовать у пациентов с болезнью двигательного нейрона, а также с различными заболеваниями мышц, в том числе при поражении центральной и периферической нервной системы. Сигналы, регистрируемые с помощью концентрических или монополярных игольчатых электродов ЭМГ, состоят из перекрывающихся во времени наборов последовательностей потенциалов двигательных единиц (ПДЕ). Электромиографию выполняют в три этапа: оценка спонтанной активности мышцы в состоянии покоя, анализ при незначительном произвольном сокращении мышцы, и анализ при возрастающем и сильном усилии. На первом этапе проводится качественная или полуколичественная оценка спонтанной активности на наличие признаков денервации. Затем, при низких уровнях активации, извлекаются последовательности потенциалов двигательных единиц и формируется шаблон ПДЕ. Увеличение или уменьшение продолжительности амплитуды или площади шаблона ПДЕ может свидетельствовать о реиннервации двигательной единицы (ДЕ) или потере волокон, атрофии или блокаде нервно-мышечного соединения. Количество фаз матрицы ПДЕ может свидетельствовать о прорастании аксонов ДЕ и атрофии или гипертрофии волокон [20]. Электромиография дает материал не только для анализа физиологических процессов, сопровождающих активное состояние мышц, но и для косвенной оценки ряда биомеханических характеристик движений человека в результате мышечных сокращений [21]. В конце электрофизиологической записи выдаются данные, которые впоследствии подвергаются количественному анализу. Это приводит к повышению точности, позволяет провести сравнение с эталонными значениями и обеспечивает объективность при сравнении результатов у одного и того же пациента с течением времени или при использовании разных электромиографов. Перед работой с электромиограммой необходимо убедиться в том, что в записи отсутствуют артефакты и шумы (шум движения, сердцебиения и дыхания), которые могут искажать электрофизиологические сигналы [22]. Количественная оценка многих параметров может быть выполнена с помощью автоматических методов, но некоторые показатели все еще оцениваются полуколичественным способом с использованием субъективных порядковых шкал [23]. Вместе с тем предполагается, что стандартизация приборов и записей позволит сравнивать результаты электромиографии и исследований нервной проводимости внутри лабораторий и между ними. Такие стандарты и рекомендации позволят ввести единообразную практику [24; 25].

Методика измерения ноцицептивного флексорного рефлекса: применение и особенности

Сегодня наиболее известна методика измерения ноцицептивного флексорного рефлекса (НФР), который является важным нейрофизиологическим показателем, применяемым клиниками для анализа интенсивности болевого синдрома и количественной оценки эффекта вмешательства. НФР представляет собой полисинаптический спинальный рефлекс, который генерирует совокупную мышечную реакцию отдергивания в ответ на болевой стимул [26]. На протяжении многих лет наблюдаемая связь порога ноцицептивного сгибательного рефлекса с субъективным ощущением боли подтвердила его статус «объективного маркера боли» [27]. Регистрация может проводиться как с верхней, так и с нижней конечности, наиболее распространенным является второй вариант. В этом случае стимулирующие электроды располагаются позади лодыжки, в области прохождения малоберцового нерва на расстоянии двух сантиметров друг от друга, катод находится проксимальнее, а анод – дистальнее, при этом регистрируется мышечная активность короткой головки двуглавой мышцы бедра. Ноцицептивный рефлекс имеет в своем составе два компонента – RII и RIII. Латенция RII-ответа короткая, данный вариант возможен только в случае неболевой стимуляции, воспринимаемой как легкое покалывание. Латенция RIII-ответа более длинная, ее появление связано с локальным болевым ощущением в месте стимуляции. В ходе исследования выполняется физиологическое кодирование и обработка ноцицептивных стимулов. Однако существует сложность в мониторинге ноцицепции [28]. На сегодняшний день несколько устройств обещают более точное отражение ноцицепции, чем традиционно используемые показатели жизнедеятельности (кровяное давление и частота сердечных сокращений). Наиболее коммерчески доступные мониторы определяют один (индекс ноцицепции при обезболивании, кожную проводимость, порог ноцицептивного сгибательного рефлекса) или два параметра. Единственным многопараметрическим подходом в настоящее время может быть индекс уровня ноцицепции. Однако пока неизвестно, является ли один, два или несколько параметров оптимальным решением для мониторинга ноцицепции. НФР также является перспективным методом оценки эффективности лекарственных препаратов [29].

Новые варианты методики проведения электромиографии

Одним из новых вариантов электромиографии в случае жалоб пациентов на головную боль или боль, локализованную в области лица, является диагностика экстероцептивной супрессии (ЭС) произвольной мышечной активности в жевательной мышце (m. masseter). Стимуляцию проводят в области прохождения 2-й или 3-й ветви тройничного нерва, в результате выполняется регистрация двух последовательных периодов: раннего (ЭС1) и позднего (ЭС2) [30]. ЭС вызвана возбуждением ноцицептивных и неноцицептивных афферентов, которое через верхне- или нижнечелюстные корешки тройничного нерва достигает орального, интерорального (ЭС1) и каудального (ЭС2) субнуклеарных нейронов тригеминального спинномозгового комплекса. Эти нейроны непосредственно (ранний период) или через интернейроны (поздний период) воздействуют на нейроны, ингибирующие тригеминальные мотонейроны [31; 32]. В ходе исследования регистрация производится при помощи поверхностных электродов, которые устанавливаются над брюшком жевательной мышцы вдоль мышечных волокон. Болевой стимул подается в момент сжатия зубов. Необходимо отметить, что при регистрации ЭС важно следить за частотой стимуляции. Если подавать стимулы с частотой более 1 Гц, наблюдается постепенное уменьшение ответной реакции в ЭС2. Для предотвращения габитуации ЭС2 стимулы следует подавать не чаще, чем с десятисекундными интервалами. Однако компонент ЭС1 почти не вызывает привыкания. Для анализа берутся те участки, где уровень ЭМГ-активности падает выше, чем на 50 %, уменьшение амплитуды ЭМГ на 80 % и более рассматривают как супрессию. У больных с хронической головной болью наблюдается уменьшение позднего периода [33].

Электроэнцефалография (ЭЭГ) кожи головы непосредственно выявляет спонтанную синхронизированную постсинаптическую нейрональную активность коры головного мозга с высоким временным разрешением. В последние годы данный метод широко используется для выявления изменений центрального нервного возбуждения во время обработки боли. С помощью количественной ЭЭГ можно выявить особенности, присущие людям с болевым синдромом, что в дальнейшим способствует изучению механизмов, вовлеченных в процесс формирования болевых ощущений [34]. У людей с хронической болью, в отличие от здоровых, наблюдается пониженная частота главного пика. Таким образом, характерным признаком чувствительности человека к длительной боли является пиковая альфа-частота. Ее замедление при хронической боли интерпретируется как отражение патологических изменений в головном мозге, происходящих во время хронизации боли [35].

Электроэнцефалография кожи головы обладает уникальными преимуществами, поскольку для нее не требуется громоздкого оборудования, процедуру можно проводить в палатах или операционных, осуществлять длительный мониторинг мозговой активности, кроме того, ЭЭГ довольно проста в применении. Таким образом, с помощью ЭЭГ врачи могут получать непрерывную запись первичной активности коры головного мозга в реальных клинических сценариях [36].

Среди электрофизиологических методов выделяют методику регистрации соматосенсорных вызванных потенциалов (ССВП), которую также можно использовать при количественной оценке субъективной боли, ощущаемой как прикосновение, вибрация или давление. Потенциалы можно снимать как с верхних, так и с нижних конечностей. При этом на верхней конечности стимулирующий электрод ставят в области срединного нерва, на нижней конечности – в проекции ствола большеберцового нерва. В случае диагностики потенциалов на верхней конечности стимулирующий электрод располагается на уровне лучезапястного сустава, а на нижней конечности – на внутренней лодыжке. Анод находится дистальнее катода, а заземляющий электрод – проксимальнее катода в обоих случаях. Ответ при этом записывается с кожи головы пациента. Анализ записи осуществляется по амплитуде компонентов и латентности пиков соматосенсорных вызванных потенциалов. При этом у пациентов с хроническим болевым синдромом снижается латентность компонентов ССВП, что является характерным показателем гиперактивности соматосенсорной зоны коры полушарий головного мозга. Гиперактивность – это косвенный признак центральной сенситизации [37; 38].

Современные методы регистрации болевых реакций: лазерные и тепловые кожные вызванные потенциалы

Одним из новейших методов анализа субъективной боли является регистрация лазерных вызванных потенциалов, которые производятся путем воздействия инфракрасным стимулом. Лазерный луч направляется для создания болезненного теплового раздражения кожи кисти и стопы, запись негативных и положительных реакций вызванного потенциала производится в области макушки. Излучение вызывает возбуждение тепловых импульсов в коже, которые, в свою очередь, передают сигнал на C-волокно и A-дельта волокно к спинному мозгу, затем в таламус и непосредственно в кору. При этом амплитуда потенциала находится в прямой зависимости от болевых ощущений пациента. Данная методика является еще не до конца изученной, на сегодняшний день ученые работают над уточнением (установление нормативных пространственно-временных характеристик, определение вариабельности параметров лазерных вызванных потенциалов). Следует отметить, что при использовании указанного метода у разных пациентов отмечаются значительные индивидуальные колебания. Существуют нормативы с поправкой на пол и возраст, что позволяет данной методике быть более точной, нежели описанные выше [39].

Перспективным методом для оценки хронической боли пациентов является регистрация тепловых кожных вызванных потенциалов (ТКВП), фиксирующих изменения тонких волокон на ранних стадиях. ТКВП также могут быть использованы для выявления периферической сенситизации. Уникальность этой методики заключается в том, что аппаратура для проведения манипуляций способна нагреваться и остывать почти мгновенно, также возможно регистрировать ТКВП одновременно с помощью ЭЭГ и функциональной МРТ. Комбинированное использование двух методик ведет к идентификации различных паттернов активности мозга при болевых синдромах. Кроме того, эту методику можно применять как для оценки результата лечения, так и для анализа эффективности приема препаратов [40].

Методы нейровизуализации при болевом синдроме: ПЭТ, КТ и МРТ

Метод позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) позволяет оценить активность различных отделов головного мозга при болевом синдроме. ПЭТ – это трехмерный визуализирующий лучевой метод исследования, основанный на способности радиоактивного изотопа накапливаться в тканях, обладающих высокой метаболической активностью [41]. Радиоактивный изотоп, в котором количество протонов превышает количество нейтронов, при переходе ядра в стабильное состояние излучает позитрон, который сталкивается с электроном, при этом возникает аннигиляция и формирование двух разнонаправленных гамма-квантов. Впоследствии гамма-квант взаимодействует с кристаллом детектора ПЭ-томографа и вызывает сцинтилляцию, превращающуюся в электромагнитный импульс, далее он записывается при помощи ПЭТ-томографа в виде синограммы. Затем происходит компьютерная обработка, в результате формируется трехмерное отображение фармацевтического препарата, по которому можно судить о метаболических и других изменениях различных отделов головного мозга при хронической боли [42].

Метод компьютерной томографии (КТ) как вспомогательный при объективной оценке болевых ощущений позволяет судить о дегенеративных изменениях, протекающих в конкретном органе. В процессе компьютерной томографии выдается изображение слоя малой толщины, полученное с детекторов рентгеновского излучения путем просвечивания слоя в различных проекциях, поскольку в процессе сканирования трубка осуществляет обороты вокруг объекта. Различия в плотности участков объекта исследования, которые излучение встречает на своем пути, вызывают изменения его интенсивности и фиксируются детектором. Получаемый сигнал обрабатывается компьютерной программой, формирующей на его основе послойное изображение. После компьютерной обработки врач получает серию снимков обследуемого органа и трехмерное изображение для более наглядного отображения имеющихся нарушений, происходящих в организме при болевом синдроме [43].

Самым безопасным методом нейровизуализации при болевом синдроме, по сравнению с КТ и ПЭТ, является магнитно-резонансная томография (МРТ), представляющая собой неинвазивное динамическое обследование активных зон головного мозга. Суть МРТ основана на принципе магнитно-ядерного резонанса: атомы водорода в организме человека под влиянием сильного магнитного поля начинают менять свое местоположение, а МРТ-томограф улавливает происходящие изменения и на их основе создает трехмерное изображение. C помощью МРТ при хронической боли можно оценить функциональные связи и их изменения между различными участками головного мозга, оценить работу нейроматрикса. Также можно лучше понять механизмы ноцицепции и гипералгезии, что является важным моментом при объективизации хронической боли [44; 45].

Лабораторные биомаркеры оценки болевого синдрома

Помимо физикальных и инструментальных методов оценки болевого синдрома имеются и перспективные лабораторные биомаркеры, которые могут служить показателем наличия заболевания, а также индикатором его прогрессирования и ответа на лечение. Кроме того, биомаркеры можно использовать для скрининга, но для того, чтобы их применять более широко, анализ конкретных биомаркеров должен быть проверен и стандартизирован.

Одними из наиболее известных биомаркеров боли являются туморнекротизирующий фактор альфа (TNF-α) и интерлейкин-6 (IL-6) – провоспалительные цитокины, участвующие в механизмах дегенерации межпозвонковых дисков, а также хорошо зарекомендовавшие себя как медиаторы ноцицепции. IL-6 помогает опосредовать острую фазу ответа на повреждение, способствуя дифференцировке моноцитов в макрофаги и активируя созревание лимфоцитов. TNF-α – цитокин, способный стимулировать воспалительные реакции, вызывать отек нервов и нейропатическую боль, а также способствовать клеточному апоптозу за счет своего цитотоксического эффекта. Повышенные концентрации TNF-α наблюдаются и в периферических (афферентных) нервных волокнах, что объясняет его значение в механизме формирования периферической боли. Кроме того, фактор некроза опухоли коррелирует с выраженностью болевых ощущений и может служить биохимическим маркером оценки прогрессирования боли, и в дальнейшем использоваться для понимания периферического механизма болевого синдрома [46].

В целом стоит отметить и значимость семейства IL-1 как фактора, влияющего на изменение гомеостаза и развитие болевого синдрома. Повышенное содержание цитокинов, в частности IL-1β, обычно приводит к развитию и прогрессированию болевого синдрома при фасеточной артропатии. Уровень данного интерлейкина напрямую коррелирует с выраженностью болевого синдрома и снижением качества жизни. В некоторых исследованиях сообщалось о высокой концентрации IL-1 в синовиальной жидкости и низкой концентраци IL-1β у пациентов с разрешением артрита, что подтверждает вышесказанное [47].

Ранее проведенные исследования и исследования «случай–контроль» болей в височно-нижнечелюстном суставе показали, что ноцицептивная боль в нем связана с воспалением, вторичным по отношению к артриту или заболеваниям диска, а молекулярные маркеры, такие как IL-1β, IL-6 и IL-8, играют важную роль в возникновении боли и прогрессировании заболевания [48]. Кроме того, эти маркеры можно использовать для прогнозирования болевого синдрома. В этих исследованиях также сообщалось, что IL-1β, IL-6 и IL-8 обладают высокой чувствительностью и специфичностью к наличию болезненности при пальпации височно-нижнечелюстного сустава на фоне воспаления. Нужно отметить, что данные биомаркеры могут использоваться для оценки выраженности боли, поскольку обнаружено, что TNF-α, sTNFR1, IL-1β, IL-6 и IL-8 положительно коррелируют с показателями интенсивности или тяжести боли [49].

Матриксные металлопротеиназы и фактор роста нервов как биомаркеры боли и деструкции суставов

Другой не менее важной группой являются матриксные металлопротеиназы (ММП), представляющие собой протеолитические ферменты, связанные с повреждением белковых компонентов экстрацеллюлярного матрикса. В деструктивных изменениях суставов значимую роль играют подвиды ММП – стромелизины (ММП-3), коллагеназы (ММП-1, -8 и -13), и желатиназы (ММП-9), однако одним из ключевых медиаторов суставной деструкции в настоящее время считается ММП-3. Отмечено, что экспрессия ММП-1, ММП-2 и ММП-13 увеличивается при воспалении суставов, что способствует прогрессированию дегенеративных изменений и боли. Также в нескольких других исследованиях у пациентов с заболеваниями дисков и дегенеративными изменениями суставов наблюдался повышенный уровень коллагеназ (ММП-1, ММП-8, ММП-9, ММП-13), стромелизин (ММП-3) и желатиназ (MMP-2 и MMP-7). При ревматоидном артрите повышенный уровень ММП-3 в сыворотке крови ассоциирован с выраженными рентгенологическими изменениями в суставах и является предвестником деструктивного поражения, сопровождающимся выраженным болевым синдромом. С точки зрения выбора ММП как биомаркеров стоит отметить, что их концентрации при болевом синдроме превышают нормальные значения в разы, но бесспорной является положительная корреляция ММП как маркера эффективности проводимого лечения и терапевтической мишени для облегчения боли [50].

Вызывает интерес и фактор роста нервов (NGF), который представляет собой регуляторные белки нервной ткани и глии. Несмотря на актуальность NGF как диагностического маркера степени выраженности неврологического дефицита у детей первого года жизни, данное вещество заслуживает внимания и как медиатор постоянной боли. В основе действия NGF лежит каскад реакций, включающий активацию протеинкиназ, ионных каналов транзиторно-рецепторного потенциала (TRPV1), что приводит к повышению ноцицептивной активности, сенситизации ЦНС и усилению болевого синдрома. Повышенные уровни NGF были обнаружены в плазме пациентов при заболеваниях, сопровождающихся ноцицептивной или дисфункциональной болью (синдром боли в мочевом пузыре, хронический простатит и хроническая мигрень). Более того, повышенный уровень NGF был обнаружен в синовиальной жидкости пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями суставов и болевом синдроме у онкологических больных [51].

Нейромедиаторы как перспективные диагностические маркеры болевого синдрома

Немаловажную роль в формировании болевого синдрома играют и нейромедиаторы, рассмотрение которых в качестве диагностических маркеров хоть и неоднозначно, но перспективно с исследовательской точки зрения. Они участвуют, во-первых, в передаче болевого импульса и его обработке в центральной нервной системе (ЦНС), во-вторых, в процессах периферической и центральной сенситизации и эмоциональной окраске болевого синдрома. В настоящее время особый интерес вызывают моноаминовые нейромедиаторы – глутамат, серотонин и дофамин [52].

Главным возбуждающим медиатором ЦНС является глутамат, основной функцией которого является передача сенсорных стимулов в центральную нервную систему. Он играет непосредственную роль в формировании болевого синдрома, поскольку присутствует в очагах воспаления, участвует в центральной сенситизации, в первую очередь за счет NMDA-рецепторов, и вторично – AMPA-рецепторов, выступающих мощными модуляторами работы центральной нервной системы. Стоит отметить высокую чувствительность и специфичность глутамата по отношению к интенсивности боли в суставах, но свое действие он оказывает не как медиатор, а посредством своих рецепторов, обладающих модулирующей активностью в периферической ноцицепции. Использование глутамата в качестве биомаркера болевого синдрома вызывает споры, но его изучение с целью понимания механизма периферической и центральной сенситизации вполне возможно [53].

Следующим значимым нейромедиатором является серотонин, участвующий в контроле боли в центральной нервной системе посредством нисходящего торможения. Однако за пределами ЦНС он действует как медиатор воспаления и способствует периферической сенсибилизации афферентных волокон, вызывая термическую и механическую гипералгезию. Также отмечено, что серотонин повышает чувствительность периферических механорецептивных афферентных волокон к другим химическим веществам, таким как глутамат, субстанция P, пептид, связанный с геном кальцитонина (CGRP) путем повышения активности натриевых каналов и снижения порога чувствительности TRPV1, что приводит к первичной гипералгезии. Это доказывает, что у пациентов с гипералгезией серотонин может быть использован в качестве биомаркера [54].

Дофамин как нейромедиатор также участвует в восприятии, моторном контроле и системе вознаграждения. Он вырабатывается как в ЦНС, так и в периферической нервной системе нейроэндокринными клетками. Недавние исследования выявили повышенный уровень дофамина у людей с хронической болью, что говорит о его участии в модуляции периферической боли [55].

У пациентов с хроническим болевым синдромом наблюдается положительная корреляция некоторых нейропептидов, в частности, субстанции P, содержащейся в окончаниях нервных волокон типа С заднего корешка спинного мозга и являющейся нейромедиатором ноцицептивной системы на уровне афферентных терминалей. Субстанция Р участвует в периферической гипералгезии и сенситизации периферических рецепторов при повреждении путем изменения проницаемости мембраны для ионов и, соответственно, изменения возбудимости нервных окончаний и способности генерировать нервные импульсы. Однако неясно, что именно отражает повышение уровня субстанции Р – ответ на механическое повреждение суставов, или этот нейропептид секретируется в ответ на локальную тканевую гипоксию [56].

Обсуждение и заключение

В рамках данной работы были систематизированы актуальные данные российских и зарубежных ученых, направленные на объективизацию болевого синдрома. В настоящее время, учитывая широкую распространенность болевого синдрома и увеличение количества пациентов с хронической болью, назревает необходимость объективной оценки уровня боли и контроля эффективности лечения. С учетом патофизиологических механизмов возникновения хронической боли применяется ряд аппаратных методик количественной оценки индивидуального уровня боли – различные варианты алгометрии. Перспективным представляется широкое внедрение электрофизиологической диагностики (ЭМГ, ЭЭГ, ССВП) в клиническую практику с возможностью динамического наблюдения за пациентом. Ряд биохимических веществ плейотропного действия (провоспалительные цитокины, матриксные металлопротеиназы), и нейромедиаторов (моноамины, NGF, субстанция Р) претендуют на роль биомаркеров боли, что требует дальнейших научных изысканий в данной области. Таким образом, объективизация интенсивности испытываемого пациентом болевого синдрома облегчит раннюю диагностику, позволит оценить терапевтическую эффективность проводимого лечения и вклад болевого синдрома в развитие нетрудоспособности пациента.

Об авторах

Дарья Владимировна Пузакова

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет

Email: dashapuzakova.puzakova@yandex.ru

ORCID iD: 0009-0003-3442-1225

студент Медицинского института

Россия, 430005, г. Саранск, ул. Большевистская, 68Татьяна Ивановна Власова

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет

Автор, ответственный за переписку.

Email: v.t.i@bk.ru

ORCID iD: 0000-0002-2624-6450

SPIN-код: 5314-3771

Scopus Author ID: 49461859500

ResearcherId: ACB-6492-2022

доктор медицинских наук, профессор кафедры нормальной и патологической физиологии

Россия, 430005, г. Саранск, ул. Большевистская, 68Мария Александровна Спирина

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет

Email: mas.dokuments@yandex.ru

ORCID iD: 0000-0001-9974-1981

SPIN-код: 3939-4991

Scopus Author ID: 57193341243

кандидат медицинских наук, доцент кафедры нормальной и патологической физиологии

Россия, 430005, г. Саранск, ул. Большевистская, 68Андрей Валерьевич Сергачев

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет

Email: nikklar196475@gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-1629-1071

ординатор кафедры психиатрии, наркологии и неврологии

Россия, 430005, г. Саранск, ул. Большевистская, 68Александр Владимирович Трофимов

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет

Email: trofimovav@yandex.ru

ORCID iD: 0009-0008-4989-8989

ассистент кафедры нормальной и патологической физиологии

Россия, 430005, г. Саранск, ул. Большевистская, 68Список литературы

- Яхно Н.Н., Кукушкин М.Л., Чурюканов М.В., Давыдов О.С., Бахтадзе М.А. Новое определение боли Международной ассоциации по изучению боли. Российский журнал боли. 2020;18(4):5–7. https://doi.org/10.17116/pain2020180415

- Yang S., Chang M.С. Chronic Pain: Structural and Functional Changes in Brain Structures and Associated Negative Affective States. International Journal of Molecular Sciences. 2019;20(13):3130. https://doi.org/10.3390/ijms20133130

- Mills S.E.E., Nicolson K.P, Smith B.H. Chronic Pain: a Review of its Epidemiology and Associated Factors in Population-based Studies. British Journal of Anaesthesia. 2019;123(2):e273–e283. https://doi.org/10.1016/j.bja.2019.03.023

- Meints S.M., Edwards R.R. Evaluating Psychosocial Contributions to Chronic Pain Outcomes. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry. 2018;87:168–182. https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2018.01.017

- Наумов А.В., Мороз В.И., Ховасова Н.О., Маневич Т.М., Балаева М.М., Ткачева О.Н. Хроническая боль у пациентов старше 60 лет: взгляд гериатра. Журнал неврологии и психиатрии им. C.С. Корсакова. 2019;119(6):53–59. https://doi.org/10.17116/jnevro201911906153

- Курушина О.В., Шкарин В.В., Ивашева В.В., Барулин А.Е. Проблемы изучения эпидемиологии хронической боли в Российской Федерации. Российский журнал боли. 2022;20(3):31–35. https://doi.org/10.17116/pain20222003131

- Haussler K.K. Pressure Algometry for the Detection of Mechanical Nociceptive Thresholds in Horses. Animals (Basel). 2020;10(12):2195. https://doi.org/10.3390/ani10122195

- Абрамова А.Ю., Перцов С.С. Современные представления о боли. Медицинская сестра. 2019;6(21):12–17. https://doi.org/10.29296/25879979-2019-06-03

- Экстрем А.В., Казанцев Д.А., Тириченко Д. С. Методика оценки болевого статуса с использованием термоальгометрии. Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. 2013;2(46):46–48. https://elibrary.ru/omwuyj

- Börner C., Renner T., Trepte-Freisleder F., Urban G., Schandelmaier P., Lang M. et al. Response Predictors of Repetitive Neuromuscular Magnetic Stimulation in the Preventive Treatment of Episodic Migraine. Frontiers in Neurology. 2022;13:919623. https://doi.org/10.3389/fneur.2022.919623

- De la Coba P., Montoro C.I., Reyes Del Paso G.A., Galvez-Sánchez C.M. Algometry for the Assessment of Central Sensitisation to Pain in Fibromyalgia Patients: a Systematic Review. Annals of Medicine. 2022;54(1):1403–1422. https://doi.org/10.1080/07853890.2022.2075560

- Dias L.V., Cordeiro M.A., Schmidt de Sales R., Rodrigues Dos Santos M.B., Korelo R.I.G., Vojciechowski A.S. et al. Immediate Analgesic Effect of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) and Interferential Current (IFC) on Chronic Low Back Pain: Randomised Placebo-Controlled Trial. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2021;27:181–190. https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2021.03.005

- Pivovarsky M.L.F., Gaideski F., Macedo R.M., Korelo R.I.G., Guarita-Souza L.C., Liebano R.E. et al. Immediate Analgesic Effect of Two Modes of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation on Patients with Chronic Low Back Pain: a Randomized Controlled Trial. Einstein (Sao Paulo). 2021;19:eAO6027. https://doi.org/10.31744/einstein_journal/2021AO6027

- Ткачева О.Н., Наумов А.В., Котовская Ю.В., Рунихина Н.К., Мильто А.С., Алексанян Л.А. и др. Хроническая боль у пациентов пожилого и старческого возраста. Клинические рекомендации. Российский журнал гериатрической медицины. 2021;3:275–320. https://doi.org/10.37586/2686-8636-3-2021-275-312

- El-Sayed R., Fauchon C., Kim J.A., Firouzian S., Osborne N.R., Besik A. et al. The Potential Clinical Utility of Pressure-Based vs. Heat-Based Paradigms to Measure Conditioned Pain Modulation in Healthy Individuals and Those with Chronic Pain. Frontiers in Pain Research (Lausanne). 2021;2:784362. https://doi.org/10.3389/fpain.2021.784362

- Pedersini P., Negrini S., Cantero-Tellez R., Bishop M.D., Villafañe J.H. Pressure Algometry and Palpation of the Upper Limb Peripheral Nervous System in Subjects with Hand Osteoarthritis are Repeatable and Suggest Central Changes. Journal of Hand Therapy. 2020;33(1):103–111. https://doi.org/10.1016/j.jht.2018.06.003

- Левин А.В., Тырнов П.В. Сочетанное применение физиотерапии и иглоукалывания в лечении пациентов с остеоартрозом коленных суставов. Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 2020;97(1):35–41. https://doi.org/10.17116/kurort20209701135

- Richards D., Jones S., Jeffery J., Lowe M., Godwin M., Willett M. Intra-Rater and Inter-Rater Reliability of Pressure Pain Algometry of the Sural and Tibial Nerves in Asymptomatic Elite Youth Footballers. Sports (Basel, Switzerland). 2021;9(9):132. https://doi.org/10.3390/sports9090132

- Alfonsin M.M., Chapon R., de Souza C.A.B., Genro V.K., Mattia M.M.C., Cunha-Filho J.C. Correlations among Algometry, the Visual Analogue Scale, and the Numeric Rating Scale to Assess Chronic Pelvic Pain in Women. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology: X. 2019;3:100037. https://doi.org/10.1016/j.eurox.2019.100037

- Piasecki M., Garnés-Camarena O., Stashuk D.W. Near-Fiber Electromyography. Clinical Neurophysiology. 2021;132(5):1089–1104. https://doi.org/10.1016/j.clinph.2021.02.008

- Ципин Л.Л., Захаров Ф.Е. Электромиография в спортивной биомеханике. Труды кафедры биомеханики университета им. П.Ф. Лесгафта. 2020;14:65–78. https://elibrary.ru/wxkajt

- Chang K.M., Liu P.T., Wei T.S. Electromyography Parameter Variations with Electrocardiography Noise. Sensors. 2022;22(16):5948. https://doi.org/10.3390/s22165948

- Merletti R., Muceli S. Tutorial. Surface EMG Detection in Space and Time: Best Practices. Journal of Electromyography and Kinesiology. 2019;49:102363. https://doi.org/10.1016/j.jelekin.2019.102363

- Ledowski T. Objective Monitoring of Nociception: a Review of Current Commercial Solutions. British Journal of Anaesthesia. 2019;123(2):e312–e321. https://doi.org/10.1016/j.bja.2019.03.024

- Tankisi H., Burke D., Cui L., de Carvalho M., Kuwabara S., Nandedkar S.D. et al. Standards of Instrumentation of EMG. Clinical Neurophysiology. 2020;131(1):243–258. https://doi.org/10.1016/j.clinph.2019.07.025

- Цединова Ю.Б., Чурюканов М.В., Медведева Л.А., Загорулько О.И. Возможности нейрофизиологических методов при обследовании пациентов с хронической послеоперационной болью. Российский журнал боли. 2020;18(4):60–65. https://doi.org/10.17116/pain20201804160

- Stålberg E., van Dijk H., Falck B., Kimura J., Neuwirth Ch., Pitt M. et al. Standards for Quantification of EMG and Neurography. Clinical Neurophysiology. 2019;130(9):1688–1729. https://doi.org/10.1016/j.clinph.2019.05.008

- Henrich M.C., Frahm K.S., Andersen O.K. Tempo-Spatial Integration of Nociceptive Stimuli Assessed Via the Nociceptive Withdrawal Reflex in Healthy Humans. Journal of Neurophysiology. 2021;126(2):373–382. https://doi.org/10.1152/jn.00155.2021

- Ydrefors J., Karlsson T., Wentzel Olausson U., Ghafouri B., Johansson A.-Ch., Olausson H. et al. Automated Nociceptive Withdrawal Reflex Measurements Reveal Normal Reflex Thresholds and Augmented Pain Ratings in Patients with Fibromyalgia. Journal of Clinical Medicine. 2020;9(6):1992. https://doi.org/10.3390/jcm9061992

- Nanda S., Arya S., Bhatia R. Do Thresholds for Nociceptive Flexion Reflex and Subjective Pain Coincide? Neurology India. 2021;69(6):1853–1854. https://doi.org/10.4103/0028-3886.333483

- Гордеев С.А. Боль: классификация, структурно-функциональная организация ноцицептивной и антиноцицептивной систем, электронейромиографические методы исследования. Успехи физиологических наук. 2019;50(4):87–104. https://doi.org/10.1134/S0301179819040039

- Сорокина Н.Д., Перцов С.С., Селицкий Г.В. Нейробиологические механизмы головной боли напряжения и мигрени: сходства и различия. Российский журнал боли. 2018;57(3):96–108. https://doi.org/10.25731/RASP.2018.03.024

- Осипова В.В., Вознесенская Т.Г. Головная боль: классификация, диагностика, лечение. Врач скорой помощи. 2019;7:26–44. URL: https://clck.ru/3Joxfc

- Кожевникова А.В., Власова О.Л. Болевой синдром и методы его регистрации. Медицина катастроф. 2019;3(107):59–62. https://doi.org/10.33266/2070-1004-2019-3-59-62

- Xu X., Huang Y. Objective Pain Assessment: A Key for the Management of Chronic Pain. F1000Research. 2020;9:F1000. https://doi.org/10.12688/f1000research.20441.1

- Furman A.J., Prokhorenko M., Keaser M.L., Zhang J., Chen Sh., Mazaheri A. et al. Sensorimotor Peak Alpha Frequency Is a Reliable Biomarker of Prolonged Pain Sensitivity. Cerebral Cortex (New York). 2020;30(12):6069–6082. https://doi.org/10.1093/cercor/bhaa124

- Kunieda T. [Somatosensory Evoked Potential]. No Shinkei Geka = Neurological Surgery. 2023;51(3):408–414. (In Jap., abstract in Eng.). https://doi.org/10.11477/mf.1436204764

- Fustes O.J.H., Kay C.S.K., Lorenzoni P.J., Dal-Prá Ducci R., Werneck L.C., Scola R.H. Somatosensory Evoked Potentials in Clinical Practice: A Review. Arquivos de Neuro-Psiquiatria. 2021;79(9):824–831. https://doi.org/10.1590/0004-282X-ANP-2020-0427

- De Schoenmacker I., Berry C., Blouin J.S., Rosner J., Hubli M., Jutzeler C.R. et al. An Intensity Matched Comparison of Laser- and Contact Heat Evoked Potentials. Scientific Reports. 2021;11(1):6861. https://doi.org/10.1038/s41598-021-85819-w

- Linde L.D., Haefeli J., Jutzeler C.R., Rosner J., McDougall J., Curt A. et al. Contact Heat Evoked Potentials Are Responsive to Peripheral Sensitization: Requisite Stimulation Parameters. Frontiers in Human Neuroscience. 2020;13:459. https://doi.org/10.3389/fnhum.2019.00459

- Zatcepin A., Ziegler S.I. Detectors in Positron Emission Tomography. Journal of Medical Physics. 2023;33(1):4–12. https://doi.org/10.1016/j.zemedi.2022.08.004

- Hooker J.M., Carson R.E. Human Positron Emission Tomography Neuroimaging. Annual Review of Biomedical Engineering. 2019;21:551–581. https://doi.org/10.1146/annurev-bioeng-062117-121056

- So A., Nicolaou S. Spectral Computed Tomography: Fundamental Principles and Recent Developments. Korean Journal of Radiology. 2021;22(1):86–96. https://doi.org/10.3348/kjr.2020.0144

- Зеленцов М.Е., Манакова Я.Л., Дергилев А.П. Возможности магнитно-резонансной томографии в диагностике пациентов с острым абдоминальным болевым синдромом. Journal of Siberian Medical Sciences. 2018;1:56–64. https://elibrary.ru/ywebcy

- Король П.А., Ткаченко М.Н. Позитронно-эмиссионная томография / магнитно-резонансная томография – новая эра гибридной визуализации (обзор литературы). Травма. 2018;19(5):27–36. https://doi.org/10.22141/1608-1706.5.19.2018.146641

- Dawson A., Stensson N., Ghafouri B., Gerdle B., List T., Svensson P. et al. Dopamine in Plasma – a Biomarker for Myofascial TMD Pain? The Journal of Headache and Pain. 2016;17(1):65. https://doi.org/10.1186/s10194-016-0656-3

- De Alcântara Camejo F., Azevedo M., Ambros V., Caporal K.S.T., Doetzer A.D., Almeida L.E. et al. Interleukin-6 Expression in Disc Derangement of Human Temporomandibular Joint and Association with Osteoarthrosis. Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery. 2017;45(5):768–774. https://doi.org/10.1016/j.jcms.2017.02.019

- Aggarwal V.R., McBeth J., Zakrzewska J.M., Lunt M., Macfarlane G.J. The Epidemiology of Chronic Syndromes that are Frequently Unexplained: Do They Have Common Associated Factors? International Journal of Epidemiology. 2006;35(2):468–476. https://doi.org/10.1093/ije/dyi265

- Puliti M., Momi S., Falcinelli E., Gresele P., Bistoni F., Tissi L. Contribution of Matrix Metalloproteinase 2 to Joint Destruction in Group B Streptococcus-Induced Murine Arthritis. Arthritis and Rheumatism. 2012;64(4):1089–1097. https://doi.org/10.1002/art.33450

- Denk F., Bennett D.L., McMahon S.B. Nerve Growth Factor and Pain Mechanisms. Annual Review of Neuroscience. 2017;40:307–325. https://doi.org/10.1146/annurev-neuro-072116-031121

- Sisignano M., Lötsch J., Parnham M.J., Geisslinger G. Potential Biomarkers for Persistent and Neuropathic Pain Therapy. Pharmacology and Therapeutics. 2019;199:16–29. https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2019.02.004

- Chen Q., Heinricher M.M. Descending Control Mechanisms and Chronic Pain. Current Rheumatology Reports. 2019;21(5):13. https://doi.org/10.1007/s11926-019-0813-1

- Schuster N.M., Rapoport A.M. New Strategies for the Treatment and Prevention of Primary Headache Disorders. Nature Reviews. Neurology. 2016;12(11):635–650. https://doi.org/10.1038/nrneurol.2016.143

- Risbud M.V., Shapiro I.M. Role of Cytokines in Intervertebral Disc Degeneration: Pain and Disc Content. Nature Reviews. Rheumatology. 2014;10(1):44–56. https://doi.org/10.1038/nrrheum.2013.160

- Weber K.T., Satoh S., Alipui D.O., Virojanapa J., Levine M., Sison C. et al. Exploratory Study for Identifying Systemic Biomarkers that Correlate with Pain Response in Patients with Intervertebral Disc Disorders. Immunologic Research. 2015;63(1–3):170–180. https://doi.org/10.1007/s12026-015-8709-2

- Кукушкин М.Л., Полуэктов М.Г. Современные представления о хронической боли и ее отношении к состоянию сна. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуски. 2017;117(4–2):19–27. https://doi.org/10.17116/jnevro20171174219-27

Дополнительные файлы