The Impact of Polygenic Mutation Combinations on the Progression and Outcomes of Severe Preeclampsia

- Authors: Trofimov V.A.1, Shishkanova T.I.1, Markina A.E.1, Zobova D.A.1, Tyagusheva E.N.1, Kapitanova D.A.1, Vlasova T.I.1

-

Affiliations:

- National Research Mordovia State University

- Issue: Vol 1, No 2 (2025)

- Pages: 154-167

- Section: Pathological physiology

- Submitted: 03.03.2025

- Accepted: 15.05.2025

- Published: 23.06.2025

- URL: https://medbiosci.ru/MedBiotech/article/view/282164

- DOI: https://doi.org/10.15507/3034-6231.001.202502.154-167

- EDN: https://elibrary.ru/idqnoq

- ID: 282164

Cite item

Full Text

Abstract

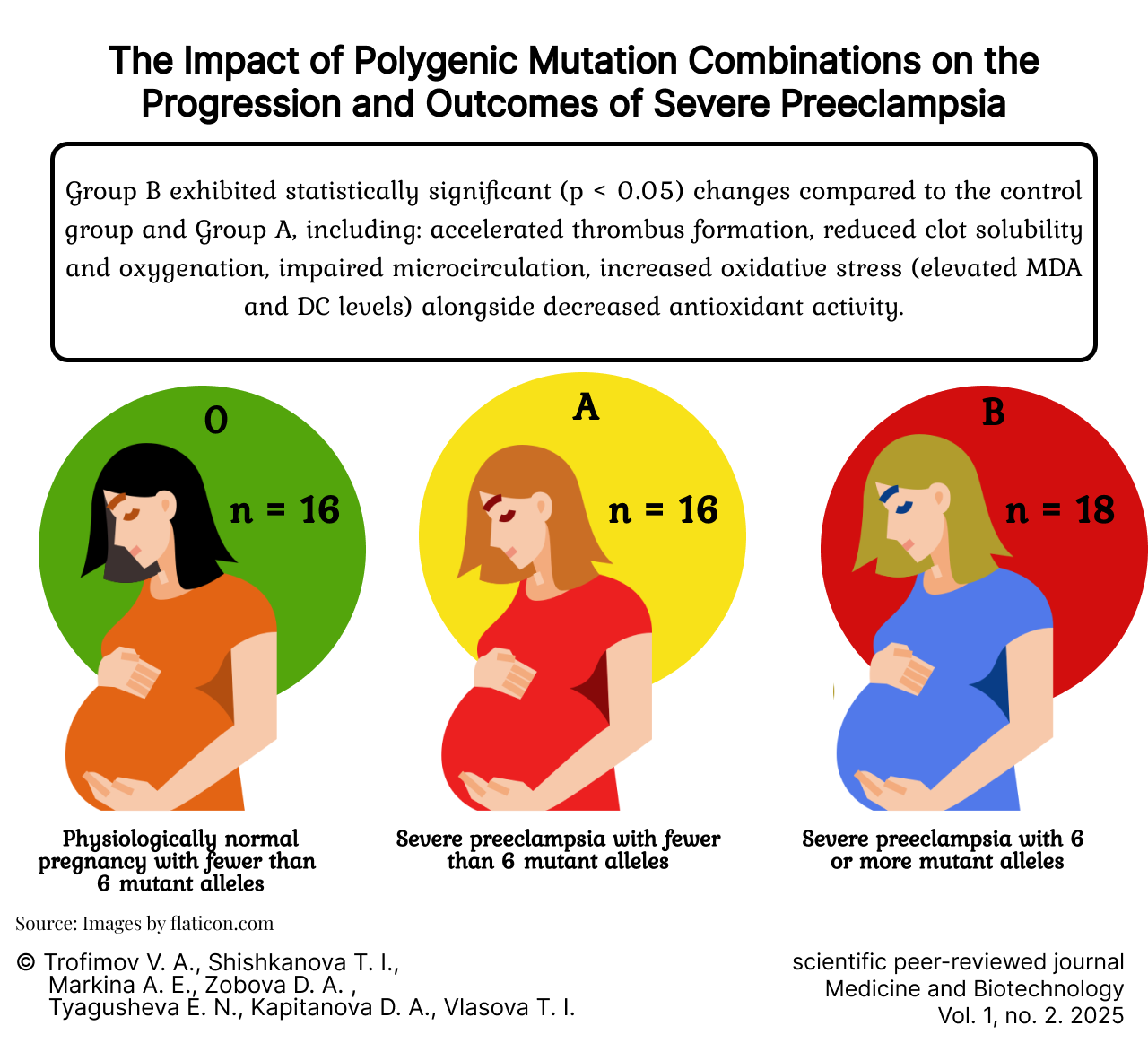

Introduction. Preeclampsia remains one of the most significant challenges in modern obstetrics, accounting for approximately 2–8% of maternal and perinatal losses. The complexity of the pathophysiological mechanisms underlying preeclampsia limits the available diagnostic and preventive measures for this pregnancy complication, leading to an increased incidence of preterm delivery. One promising area of research in preeclampsia pathophysiology is the study of genetic factors contributing to coagulation disorders, placental dysfunction, and hypoxic-ischemic injuries in neonates affected by preeclampsia. The objective of this study is to evaluate the role of combined mutations in genes related to the antioxidant system (SOD2 (C47T), CAT (-262C/T), GSTP1 (313A>G)), platelet integrins (ITGB3 (T1565C), ITGA2 (C807T)), and fibrinogen (FGB (G(-455)A)) in the development of severe preeclampsia and adverse perinatal outcomes.

Materials and methods. A single-center, observational, prospective study was conducted involving 49 female patients (2018–2022), who were divided into three groups: Group A (n = 16) comprised patients with severe preeclampsia and fewer than 6 mutant alleles of the aforementioned genes; Group B (n = 18) included patients with severe preeclampsia and 6 or more mutant alleles of the aforementioned genes; Group 0 (n = 15) consisted of patients with a physiologically normal pregnancy and fewer than 6 mutant alleles of the aforementioned genes. Thromboelastography, peripheral tissue microcirculation, and the intensity of oxidative processes in the blood were assessed. Genetic testing was performed using real-time PCR. Neonatal outcomes were evaluated using the Apgar score (4–6 points indicating moderate asphyxia, 1–3 points indicating severe asphyxia).

Results. In Group B, statistically significant (p < 0.05) thromboelastography changes were observed, characterized by reduced blood clot solubility, increased thrombus formation rate, and impaired oxygenation processes. A decrease in microcirculation efficiency and an intensification of oxidative stress processes were noted. Additionally, a statistically significant (p < 0.05) increase in lipid peroxidation products (malondialdehyde and diene conjugates) was recorded, accompanied by reduced antioxidant activity compared to both the control group and Group A.

Discussion and conclusion. The combination of mutant variants of the studied platelet integrin genes and antioxidant genes in the presence of homozygous mutant alleles is associated with impaired oxidative processes and coagulation potential in severe preeclampsia, as well as the development of severe neonatal asphyxia.

Full Text

Введение

Актуальной задачей современного перинатального акушерства является понимание патофизиологических механизмов, лежащих в основе развития гипертензивных расстройств беременности. Одним из наиболее тяжелых осложнений такого типа считается преэклампсия, которая затрагивает порядка 2–8 % от общего количества беременностей и выступает ведущей причиной материнской и перинатальной смертности. Классические критерии постановки диагноза включают в себя артериальную гипертензию, клинически значимую протеинурию и отеки (триада Цангемейстера). Однако развитие преэклампсии и утяжеление патологии часто вовлекает в патологический процесс и другие системы органов, приводя к полиорганной недостаточности. Указание в анамнезе на перенесенную преэклампсию в течение беременности, а также в раннем и позднем послеродовом периоде является предиктором сердечно-сосудистых осложнений у матери в отдаленном будущем [1]. Несмотря на высокую актуальность проблемы и значимые социально-экономические затраты на коррекцию ее осложнений, вопрос патофизиологических механизмов развития преэклампсии остается открытым, что затрудняет диагностику и лечение данной патологии.

Многочисленные исследования отражают значительные изменения в системе гемостаза в течение физиологически протекающей беременности, родов и послеродового периода. Гормональная перестройка в организме женщины, возникающая сразу после оплодотворения яйцеклетки, приводит к качественным гемостазиологическим сдвигам в виде повышения прокоагулянтного потенциала крови на фоне снижения фибринолитической активности и антикоагулянтной защиты [2–4]. Механизм данных физиологических изменений носит компенсаторно-приспособительный характер и направлен на снижение кровопотери и обеспечение адекватного маточно-плацентарного кровообращения, начиная с момента имплантации [5–7]. Состояние тромботической готовности поддерживается в течение всего антенатального периода, прогрессивно увеличиваясь прямо пропорционально сроку гестации и повышению концентрации прогестерона и эстриола, и достигая максимума к концу III триместра [5; 8; 9]. Возрастание коагуляционного потенциала крови обеспечивает адекватное формирование гемохориального типа плацентации, при котором ворсинки плаценты и хориона целиком омываются материнской кровью [2; 10; 11]. Процесс плацентации осуществляется за счет литической активности ворсинок синцитиотрофобласта, которые участвуют в растворении слизистой оболочки матки, в том числе стенок капилляров, обеспечивая соответствующую глубину инвазии [10; 11]. Установление гемохориального типа плацентации вызывает структурные изменения спиральных артерий в виде их частичного лизиса с обнажением субэндотелия и базальной мембраны. Вышеуказанная физиологическая перестройка системы гемостаза является одним из важных механизмов адекватной инвазии цитотрофобласта. Результатом данного процесса выступает возникновение обширной мощной прокоагулянтной поверхности и активация всех звеньев гемокоагуляционного каскада.

Одним из ключевых патофизиологических механизмов развития преэклампсии рассматривается дефект инвазии цитотрофобласта, при котором гладкомышечный слой маточных артерий не подвергается гестационной перестройке и сохраняет чувствительность к вазоконстрикторным влияниям. Возникновение эндотелиальной дисфункции приводит к срыву физиологических механизмов регуляции системы гемостаза, развитию гиперкоагуляции, усугублению ишемических и гипоксических процессов в плаценте и, как следствие, возникновению гипоксии плода и асфиксии новорожденных.

Кроме того, современные исследования демонстрируют значительную генетическую предрасположенность возникновения преэклампсии [2; 12; 13]. Вклад генетического фактора в риск развития преэклампсии, по подсчетам исследователей, составляет 55–60 %, из которых около 30–35 % – материнские гены [9; 11; 14]. В качестве генов-кандидатов при преэклампсии предложены полиморфные варианты генов свертывающей системы – фактора V Лейдена и протромбина [14–16].

Таким образом, понимание патологических механизмов, а также установление генетически опосредованных факторов риска, определяющих развитие преэклампсии, позволит разработать профилактические и терапевтические мероприятия для коррекции патологии и улучшения перинатальных исходов.

Цель исследования – изучить влияние комбинации полигенных мутаций некоторых генов гемокоагуляционной системы (тромбоцитарных интегринов ((T1565C) ITGB3, (C807T) ITGA2) и фибриногена ((G(-455) A) FGB)), а также генов-антиоксидантов ((С47Т) SOD2, (-262С/Т) CAT, (313A > G) GSTP1) на развитие оксидативного стресса, гемокоагуляционных осложнений и неблагоприятных перинатальных исходов при тяжелом течении преэклампсии.

Материалы и методы

Проведено обсервационное, одноцентровое, проспективное, сплошное исследование беременных с тяжелым течением ПЭ для оценки значимости сочетания полигенных мутаций некоторых генов тромбоцитарных интегринов и антиоксидантов в развитии гемокоагуляционных расстройств, оксидативного стресса и отдаленных неблагоприятных перинатальных исходов. Диагноз «Тяжелая преэклампсия» был поставлен в соответствии с клиническими протоколами «Гипертензивные расстройства во время беременности, в родах и послеродовом периоде. Преэклампсия. Эклампсия» (2016) и «Преэклампсия. Эклампсия. Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства во время беременности, в родах и в послеродовом периоде» (2020). Клинической базой для проведения исследования стала Мордовская республиканская центральная клиническая больница. Включение пациенток в исследование происходило по мере обращаемости в период с 2018 по 2022 гг.

Определены следующие критерии включения: информированное согласие на участие в исследовании, возраст пациенток от 18 до 45 лет, одноплодная беременность (с 22-й по 41-ю неделю включительно).

Критериями исключения для всех групп являлись многоплодная беременность, врожденные пороки развития плода, тяжелая соматическая патология, инфекционные и психические заболевания.

В соответствии с поставленной целью исследования все пациентки были распределены на следующие группы:

A (n = 16) – беременные с тяжелой преэклампсией и наличием менее 6 мутантных аллелей системы свертывания крови (С для (T1565C) ITGB3, Т для (C807T) ITGA2, А для (G(-455) A), FGB) и антиоксидантных ферментов (С для (С47Т) SOD2, Т для (-262С/Т) CAT, G для (313A > G) GSTP1) при условии отсутствия гомозиготных вариантов по патологическому аллелю;

Б (n = 18) – беременные с тяжелой преэклампсией и наличием 6 и более мутантных аллелей вышеуказанных генов и не менее двух аллелей из разных групп при условии наличия гомозиготных вариантов по патологическому аллелю;

0 (n = 15) (контрольная) – беременные с физиологическим течением гестации.

Для определения продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) использованы специальные методы исследования. Выявление концентрации малонового диальдегида (МДА) проведено с использованием реакции с 2-тиобарбитуровой кислотой. Спектрофотометрирование опытной пробы против холостой пробы проведено в кювете толщиной 10 мм при длине волны 535 и 570 нм с длиной оптического пути 1 см. Концентрация диеновых конъюгатов (ДК) в образцах крови беременных с тяжелым течением преэклампсии определена на основе метода Placer Z., спектрофотометрирование при λ = 233 нм. Антиоксидантная активность супероксиддисмутазы (СОД) исследована спектрофотометрически (λ = 406 нм). С целью изучения вязкоэластических свойств крови применен метод тромбоэластографии (аппарат TEG® 5000, США). Анализ микроциркуляторных расстройств у беременных с тяжелым течением ПЭ осуществлен с использованием аппарата ЛАКК-02 (НПП «Лазма», Россия), время записи с ладонной поверхности концевой фаланги II пальца кисти – 5 мин, программное обеспечение LDF 1.18. Генотипирование полиморфизмов генов тромбоцитарных интегринов ((T1565C) ITGB3, (C807T) ITGA2), фибриногена ((G(-455) A) FGB) и генов антиоксидантной системы ((С47Т) SOD2, (-262С/Т) CAT, (313A>G) GSTP1) осуществлено методом Real-time ПЦР с помощью CFX96 Touch™ Real-Time PCR Detection System (США). Оценка перинатальных исходов осуществлялась по наличию / отсутствию у новорожденных асфиксии по шкале Апгар (4–6 баллов – умеренная асфиксия, 1–3 – тяжелая асфиксия).

Основным исходом исследования являлись зафиксированные осложнения тяжелого течения преэклампсии: снижение эффективности микроциркуляции, изменение вязкоэластических свойств крови в виде повышения прокоагулянтного потенциала, уменьшения растворимости кровяных сгустков, увеличения скорости тромбообразования, определенные методами тромбоэластографии (ТЭГ), повышение продуктов ПОЛ.

Статистический анализ данных осуществлен в программе «Statistica 7.0». Для оценки нормальности распределения использованы критерии λ-Колмогорова – Смирнова, для определения достоверности отличий в несвязанных выборках применен непараметрический U-критерий Манна – Уитни, с целью сравнения относительных величин – критерий χ2, корреляционный анализ проведен с расчетом коэффициента Пирсона (r), анализ частот генотипов осуществлялся онлайн-программой «Ген-эксперт»1.

Исследование одобрено локальным этическим комитетом Медицинского института ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва» № 4 от 17.04.2018 г. Все пациентки были ознакомлены с целью и методологией научного исследования и дали письменное согласие на участие в нем.

Результаты исследования

Включение пациенток в исследование происходило по мере обращаемости. Все беременные не имели статистически значимых различий по соматическому статусу и были сопоставимы по возрасту – средний возраст составлял 27,71 (±0,62), 28,15 (±0,73), 29,14 (±0,46) для групп А, Б и 0 соответственно (χ2 = 0,834–1,178, р = 0,657–0,839). При анализе срока гестации на момент родоразрешения у женщин с тяжелой преэклампсией были зафиксированы следующие данные: экстремально ранние преждевременные роды (ПР) – 11,7 %, ранние ПР – 26,5 %, ПР – 35,3 %, поздние ПР – 26,5 %.

Результаты изучения содержания продуктов перекисного окисления липидов, а также активности СОД в плазме крови беременных отражены в таблице 1.

Таблица 1. Концентрация молекулярных продуктов оксидативных процессов и активность супероксиддисмутазы в плазме крови беременных при ПЭ с различными сочетаниями мутантных аллелей генов антиоксидантов, тромбоцитарных интегринов и фибриногена

Table 1. The concentration of molecular products of oxidative processes and superoxide dismutase activity in the blood plasma of pregnant women with PE, depending on various combinations of mutant alleles of antioxidant, platelet integrin, and fibrinogen genes

Показатель / Indicator | Без преэклампсии / Without preeclampsia | Тяжелая преэклампсия / Severe preeclampsia | ||||

Группа 0 / Group 0 | Группа А / Group A | Группа Б / Group B | ||||

Среднее значение / Average | (min; max) | Среднее значение / Average | (min; max) | Среднее значение / Average | (min; max) | |

Первичные продукты (ДК), усл.ед./мг липидов / Primary products (DC), international units/mg lipids | 0,233 | (0,23; 0,236) | 0,420* | (0,414; 0,458) | 0,541*# | (0,515; 0,565) |

Вторичные продукты (МДА), нмоль/г белка / Secondary products (MDA), nmol/g protein | 2,51 | (2,38; 2,70) | 4,48* | (4,25; 4,77) | 5,11*#

| (4,89; 5,46) |

Антиоксидантная активность (СОД), усл. ед. / Antioxidant activity (SOD) international units | 4,92

| (4,66; 5,08) | 3,02*

| (2,88; 3,29) | 2,32*

| (2,07; 2,53) |

Примечание: * – статистическая значимость данных относительно группы 0 при р < 0,05

# – статистическая значимость данных группы Б относительно группы А при р < 0,05

Note: * – statistical significance of data relative to group 0 at p < 0.05

# – statistical significance of group B data relative to group A at p < 0.05

Источник: здесь и далее в статье таблицы составлены авторами

Source: here and throughout the article, the tables are compiled by the authors

Анализ полученных данных в группе A показал статистически значимое повышение уровней ДК и МДА относительно группы контроля. Зарегистрировано снижение активности супероксиддисмутазы (СОД) на 36,63 % (p < 0,05) относительно нормы (рис. 1).

Рис. 1. Активность фосфолипазы А2 и супероксиддисмутазы при ПЭ тяжелой степени в группах с различными сочетаниями мутантных аллелей генов антиоксидантов, тромбоцитарных интегринов

и фибриногена

Fig. 1. Activity of phospholipase A2 and superoxide dismutase (severe PE) in groups with different combinations of mutant alleles of antioxidant, platelet integrin and fibrinogen genes

Источник: здесь и далее в статье рисунки составлены авторами в программе «Statistica 7.0»

Source: here and throughout the article, the figures were prepared by the authors in the programme "Statistica 7.0"

В группе Б зафиксировано более значимое повышение уровней маркеров перекисного окисления липидов – ДК и МДА – относительно группы А на 28,81 % и 14,06 % (p < 0,05) соответственно. В то же время у данной группы пациенток антиоксидантная активность СОД была снижена на 52,85 % (p < 0,05) относительно группы контроля. Оценка показателей перекисного окисления липидов в группах А и Б отражает интенсификацию оксидантных процессов, причем у пациенток с развитием тяжелой формы преэклампсии статистически чаще обнаруживаются полиморфные варианты исследуемых генов.

Нами была проведена оценка гемокоагуляционных расстройств при тяжелой преэклампсии. Зафиксированы статистически значимые изменения показателей ТЭГ при тяжелом течении преэклампсии относительно группы контроля (табл. 2).

Таблица 2. Показатели гемостаза беременных при ПЭ в группах с различной выраженностью полиморфизма генов антиоксидантов, тромбоцитарных интегринов и фибриногена

Table 2. Hemostasis parameters of pregnant women with PE in groups with different polymorphisms of antioxidant, platelet integrin and fibrinogen genes

Показатель / Indicator | Без преэклампсии / Without preeclampsia | Тяжелая преэклампсия / Severe preeclampsia | ||||

Группа 0 / Group 0 |

Группа А / Group A

| Группа Б / Group B | ||||

Среднее значение / Average | (min; max) | Среднее значение / Average | (min; max) | Среднее значение / Average | (min; max) | |

R – время реакции, мин / reaction time, min | 4,08 | (3,93; 4,32) | 3,24* | (3,12; 3,40) | 2,80*# | (2,65; 2,95) |

K – время образования сгустка, мин / clotting time, min | 1,73 | (1,62; 1,83) | 1,23* | (1,13; 1,29) | 0,88*# | (0,83; 0,96) |

α-угол – увеличение прочности сгустка, град. / increased clot strength, deg. | 57,3 | (54,9; 60,0) | 74,95* | (72,3; 77,6) | 89,10*# | (84,5; 93,3) |

MA – макс. амплитуда, % / max. amplitude, % | 63,0 | (57,4; 64,6) | 74,15* | (70,3; 77,6) | 87,6*# | (83,9; 91,3) |

G – прочность сгустка как модуль эластичности, дин/с / clot strength as elastic modulus, d/s | 7,18 | (6,73; 7,51) | 11,85* | (11,20; 12,70) | 13,80* | (13,30; 14,70) |

EPL – расчетный процент лизиса, % / estimated lysis percentage, % | 2,37 | (2,29; 2,48) | 1,75* | (1,65; 1,87) | 1,34*# | (1,24; 1,37) |

Примечание: * – статистическая значимость данных относительно группы 0 при р < 0,05

# – статистическая значимость данных группы Б относительно группы А при р < 0,05

Note: * – statistical significance of data relative to group 0 at p < 0.05

# – statistical significance of group B data relative to group A at p < 0.05

Анализ данных ТЭГ в группе А выявил статистически значимое укорочение времени реакции (R) и времени образования сгустка (К) на 20,87 % (р < 0,05) и 30,06 % (р < 0,05) соответственно относительно физиологически протекающей беременности. Показатели прочности сгустка (α-угол), эластичности (G) и максимальной амплитуды (МА) были достоверно выше аналогичных показателей в группе 0 – на 30,80 % (р < 0,05), 65,04 % (р < 0,05) и 17,69 % (р < 0,05) соответственно.

Более значимые гиперкоагуляционные изменения зафиксированы при оценке аналогичных показателей в группе Б. Значения физических свойств кровяного сгустка – α-угла, G и МА превышали аналогичные значения группы А на 18,88 %, 16,46 % и 18,14 % (р < 0,05) соответственно, что позволяет предположить увеличение размеров и прочности кровяного сгустка.

Было отмечено уменьшение литической активности крови относительно группы контроля, что выражено в виде снижения показателя расчетного процента лизиса (EPL). Значение EPL прогрессивно снижалось в группе А – на 26,05 %, и в группе Б – на 44,96 % (р < 0,05) по сравнению с группой контроля.

Наличие более плотных и прочных сгустков на фоне снижения фибринолитической активности может служить предиктором нарушения процессов микрогемодинамики.

При оценке микроциркуляции у беременных группы Б зафиксировано снижение показателя микроциркуляции (ПМ) и индекса эффективности микроциркуляции (ИЭМ) на 37,61 % (p < 0,05) и 35,65 % (p < 0,05) относительно группы контроля. Снижение аналогичных показателей в группе Б, по сравнению с группой A, составило 17,98 % (p < 0,05) и 16,85 % (p < 0,05) соответственно. Отмечалось статистически значимое повышение показателя шунтирования относительно нормальных значений как в группе Б – на 85,05 % (р < 0,05), так и в группе А – на 58,88 % (р < 0,05).

В группе Б было обнаружено достоверно значимое снижение показателя нейрогенного тонуса на 23,93 % (p < 0,05) на фоне увеличения миогенного тонуса артериол и прекапилляров на 18,94 % (р < 0,05) относительно нормы. Аналогичные изменения зафиксированы в группе A (рис. 2).

Рис. 2. Показатель микроциркуляции при преэклампсии тяжелой степени в группах с различными сочетаниями мутантных аллелей генов антиоксидантов, тромбоцитарных интегринов и фибриногена

Fig. 2. Microcirculation index in severe preeclampsia in groups with different combinations of mutant alleles of antioxidant, platelet integrin and fibrinogen genes

Гемокоагуляционные изменения, а также усиление окислительных процессов коррелировали со степенью тяжести асфиксии у новорожденных (табл. 3).

Таблица 3. Состояние новорожденных в группах А и Б по шкале Апгар

Table 3. Neonatal outcome in groups A and B according to Apgar scale

Подгруппа / Subgroup | Удовлетворительное состояние (7–10 баллов) / Satisfactory condition (7–10 points) | Умеренная асфиксия (4–6 баллов) / Moderate asphyxia (4–6 points) | Тяжелая асфиксия (1–3 балла) / Severe asphyxia (1–3 points) | |||

Абс. / abs. | % | Абс. / abs. | % | Абс. / abs. | % | |

Группа А (n = 16) / Group A (n = 16) | 6 | 37,5 | 7

| 43,8 | 3

| 18,8 |

Группа Б (n = 18) / Group B (n = 18) | 1 χ21-2 = 3,531; p = 0,062 | 5,6 | 4 χ21-2 = 0,897; p = 0,323* | 22,2 | 13 χ21-2 = 3,91; p = 0,047*# | 72,2 |

Примечание: * – статистическая значимость данных относительно группы 0 при р < 0,05

# – статистическая значимость данных группы А относительно группы Б при р < 0,05

Note: * – statistical significance of data relative to group 0 at p < 0.05

# – statistical significance of group A data relative to group B at p < 0.05

В ходе проведения исследования нежелательные явления не зафиксированы.

Обсуждение и заключение

Наличие комбинации мутантных вариантов исследуемых генов гемостаза и антиоксидантных ферментов при тяжелой преэклампсии ассоциировано с более значимыми гемокоагуляционными сдвигами, нарушением процессов микроциркуляции и повышением активности перекисного окисления липидов, что может приводить к утяжелению течения преэклампсии и ухудшению перинатальных исходов.

Физиологическое течение гестации характеризуется состоянием умеренного окислительного стресса. Баланс оксидантных и антиоксидантных влияний обеспечивает адекватную местную воспалительную реакцию и взаимодействие некоторых цитокинов, необходимых для процессов инвазии цитотрофобласта и плацентации в первом триместре беременности. По данным современных исследований, в качестве одного из ключевых патофизиологических механизмов преэклампсии рассматривается нарушение ремоделирования спиральных артерий и формирование их чувствительности к вазоконстрикторным факторам, что приводит к возникновению плацентарной ишемии, существенному повышению концентрации активных форм кислорода и снижению эффективности антиоксидантной защиты [19–21]. В проведенном исследовании зафиксировано увеличение окислительных процессов в плаценте при тяжелой преэклампсии, что находит отражение в виде повышения концентрации маркеров окисления – ДК и МДА. Интенсификация перекисного окисления липидов клеточных мембран приводит к развитию местного воспаления и апоптозу [17; 18].

Рост продуктов перекисного окисления липидов способствует повышению ферментативной активности фосфолипазы А2, субстратом для которого является липидный компонент клеточных мембран. Увеличение ДК и МДА, а также концентрации фермента фосфолипазы А2 в плазме крови беременных ассоциировано с наличием гомозиготных вариантов по патологическому аллелю вышеуказанных генов. На фоне роста окислительной активности нами зафиксировано снижение антиоксидантной защиты в виде уменьшения концентрации фермента СОД, причем в группе Б отмечаются статистически более значимые изменения антиоксидантной активности по сравнению с контрольной группой и группой А. Увеличение продуктов окисления липидов, значительный дисбаланс оксидантных и антиоксидантных влияний ведет к повреждению эндотелия и нарушению гемостаза [17; 18; 21].

Гемокоагуляционные изменения находят подтверждение методом ТЭГ. В группах А и Б зафиксировано повышение показателей α-угла, G и МА, что выражается в увеличении прочности и размеров кровяного сгустка. Являясь отражением функциональной активности факторов свертывания, показатель времени реакции (R) демонстрирует изменения коагуляционного каскада, тогда как время образования сгустка (K) описывает динамику образования сгустков. Укорочение данных показателей свидетельствует о повышении прокоагулянтного потенциала крови.

Таким образом, согласно нашему исследованию, при тяжелом течении преэклампсии происходит изменение вязкоэластических свойств кровяного сгустка. У пациенток с развитием преэклампсии статистически чаще обнаруживаются полиморфные варианты исследуемых генов по сравнению с группой контроля, что коррелирует с увеличением прочности сгустка и снижением фибринолитической активности.

В ходе проведения исследования нежелательные явления не зафиксированы.

Аналогичные результаты были получены в исследовании британских ученых под руководством Shreeve N. E. Так, в группе беременных на сроке 28–42 недели гестации развитие гипертензивных расстройств сопровождалось снижением показателей R и K на фоне увеличения α-угла, G и МА [22]. Согласно исследованию китайских специалистов, у группы женщин с преэклампсией значение показателей времени реакции и образования сгустка было статистически значимо (p < 0,05) ниже относительно физиологически протекающей беременности [23]. Однако в ряде исследований представлены противоположные данные о ТЭГ при преэклампсии. Так, в работе Wang M. и соавт. показатели R и K у женщин с преэклампсией были выше относительно физиологического течения беременности, в то время как значения α-угла, G и МА были статистически ниже нормы [24]. Таким образом, исследование гемокоагуляционного потенциала крови методом ТЭГ требует дальнейшего изучения. Регистрация гиперкоагуляции у пациенток до момента клинической манифестации преэклампсии может служить важным прогностическим методом.

Возникновение прочных сгустков ведет к локальному микротромбозу в плаценте, что еще более ухудшает плацентарный кровоток и процессы микроциркуляции. Подтверждением ишемически-гипоксических плацентарных нарушений является снижение индекса эффективности микроциркуляции. Происходит уменьшение нейрогенных влияний на регуляцию сосудистого тонуса как в группе А, так и в группе Б. Коллектив ученых под руководством Cornette J. представил ухудшение показателей микроциркуляции при тяжелом течении преэклампсии и развитии HELLP-синдрома [25]. Происходит статистически значимое снижение как ИЭМ, так и нейрогенных тонических влияний, при этом отмечается рост миогенного тонуса (р < 0,05). Нарушения микроциркуляции были ассоциированы с ухудшением показателей маточно-плацентарного кровотока по данным ультразвукового исследования, что согласуется с нашими результатами. Неблагоприятный фон в виде повышения прокоагулянтного потенциала крови, интенсификация оксидативного стресса и развитие микроциркуляторных нарушений чаще ассоциированы с явлениями тяжелой асфиксии новорожденных. У женщин с тяжелым течением преэклампсии и наличием более 6 мутантных вариантов исследуемых генов при наличии гомозигот по ним (группа Б) чаще регистрируются неблагоприятные перинатальные исходы в виде тяжелой асфиксии новорожденных (χ2 = 3,98; p = 0,047), чем у беременных с физиологическим течением гестации и пациенток из группы А. Таким образом, прогрессирование микроциркуляторных нарушений при преэклампсии может служить предиктором развития асфиксии новорожденных, особенно у беременных с комбинацией мутантных вариантов исследуемых генов.

Наличие комбинации полигенных мутаций некоторых генов системы гемостаза ((T1565C) ITGB3, (C807T) ITGA2, (G(-455) A), FGB) и генов-антиоксидантов ((С47Т) SOD2, (-262С/Т) CAT, (313A> G) GSTP1) при наличии гомозиготных вариантов по мутантному аллелю ассоциировано с нарушениями оксидативных процессов, коагуляционного потенциала и микроциркуляции при тяжелом течении преэклампсии, что сопряжено с ухудшением перинатальных исходов.

Для тяжелого течения преэклампсии характерны существенные изменения гемостаза в виде повышения прокоагулянтного потенциала крови, снижения фибринолитической активности и возникновения локального микротромбоза, что ухудшает эффективность микроциркуляции и приводит к ишемически-гипоксическому повреждению плаценты. Снижение маточно-плацентарного кровотока на фоне возникающего оксидативного стресса значительно ухудшает перинатальные исходы и приводит к развитию умеренной и тяжелой асфиксии новорожденных.

Таким образом, понимание механизмов гиперкоагуляции при преэклампсии позволяет не только дополнять теоретические знания, но и расширять спектр диагностических мероприятий с целью своевременной диагностики гестационных гипертензивных расстройств до момента их клинической манифестации, что способно существенно снизить долю преждевременных родов и тяжелых перинатальных исходов.

1 http://gen-exp.ru/calculator_or.php [Электронный ресурс].

About the authors

Vladimir A. Trofimov

National Research Mordovia State University

Email: geneticlab@yandex.ru

ORCID iD: 0000-0002-6950-4982

SPIN-code: 5131-2399

Doctor of Biological Sciences, Associate Professor of the Department of Normal and Pathological Physiology

Russian Federation, 68 Bolshevistskaya St., Saransk 430005Tatiana I. Shishkanova

National Research Mordovia State University

Author for correspondence.

Email: shishkT@yandex.ru

ORCID iD: 0000-0001-9180-1118

SPIN-code: 3388-8264

Postgraduate Student of the Department of Normal and Pathological Physiology

Russian Federation, 68 Bolshevistskaya St., Saransk 430005Alina E. Markina

National Research Mordovia State University

Email: kireeva8@icloud.com

ORCID iD: 0000-0001-8619-0770

SPIN-code: 3135-6112

Assistant of the Department of Obstetrics and Gynecology

Russian Federation, 68 Bolshevistskaya St., Saransk 430005Darya A. Zobova

National Research Mordovia State University

Email: zobdarya@yandex.ru

ORCID iD: 0000-0001-8842-8818

Cand.Sci. (Med.), Assistant of the Department of Obstetrics and Gynecology

Russian Federation, 68 Bolshevistskaya St., Saransk 430005Evgenia N. Tyagusheva

National Research Mordovia State University

Email: evgenia.tyagusheva@yandex.ru

ORCID iD: 0000-0002-1193-3178

SPIN-code: 5039-9934

Undergraduate Student of the Medical Institute

Russian Federation, 68 Bolshevistskaya St., Saransk 430005Darya A. Kapitanova

National Research Mordovia State University

Email: darjakap@yandex.ru

ORCID iD: 0009-0002-1934-4463

Undergraduate Student of the Medical Institute

Russian Federation, 68 Bolshevistskaya St., Saransk 430005Tatiana I. Vlasova

National Research Mordovia State University

Email: v.t.i@bk.ru

ORCID iD: 0000-0002-2624-6450

SPIN-code: 5314-3771

Scopus Author ID: 49461859500

ResearcherId: ACB-6492-2022

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Normal and Pathological Physiology

Russian Federation, 68 Bolshevistskaya St., Saransk 430005References

- Garovic V.D., Dechend R., Easterling T. Karumanchi S.A., McMurtry Baird S., Magee L.A. et al. Hypertension in Pregnancy: Diagnosis, Blood Pressure Goals, and Pharmacotherapy: A Scientific Statement From the American Heart Association. Hypertension. 2022;79(2):e21–e41. https://doi.org/10.1161/HYP.0000000000000208

- Tarakanova A.A., Tesakov I.P., Podoplelova N.A. Sveshnikova A.N., Koltsova E.M. Molecular Mechanisms of Changes in the Hemostasis System in the Third Trimester of Pregnancy. Progress in Physiological Science. 2022;53(2):67–82. (In Russ., abstract in Eng.). https://doi.org/10.31857/S0301179822020084

- Khizroeva D.Kh., Babaeva N.N., Makatsariya N.A., Elalamy I., Gris J.C. Clinical Significance of Hemostasiological Screening for Thrombophilia in Pregnant Women with Former Thrombosis. Akusherstvo, Ginekologia i Reprodukcia = Obstetrics, Gynecology and Reproduction. 2022;16(5):528–540. (In Russ., abstract in Eng.). https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2022.361

- Katz D., Beilin Y. Disorders of Coagulation in Pregnancy. British Journal of Anaesthesia. 2015;115(2):ii75–ii88. https://doi.org/10.1093/bja/aev374

- Hellgren M. Hemostasis during Normal Pregnancy and Puerperium. Seminars in Thrombosis and Hemostasis. 2003;29(2):125–130. https://doi.org/10.1055/s-2003-38897

- Othman M., McLintock C., Kadir R. Thrombosis and Hemostasis Related Issues in Women and Pregnancy. Seminars in Thrombosis and Hemostasis. 2016;42(7):693–695. https://doi.org/10.1055/s-0036-1593416

- Bondar' I.A., Malysheva A.S. Alterations in Hemostasis Associated with Pregnancy in Patients with Glycemic Disorders. Diabetes Mellitus. 2013;16(2):77–81 (In Russ., abstract in Eng.). https://doi.org/10.14341/2072-0351-3760

- Моmot А.P., Моlchanova I.V., Semenova N.A., Romanov V.V., Serdiuk G.V., Belozerov D.E. et al. Dynamics of Hemostatic Parameters on Pregnant Women and after Delivery. Laboratornaya Sluzhba = Laboratory Service. 2015;2(4):3–11. (In Russ., abstract in Eng.). https://doi.org/10.17116/labs2015423-11

- Byshevsky A.Sh., Polyakova V.A., Rudzevich A.Yu. Hemostasis in Physiological Pregnancy, Pregnancy with Arterial Hypertension and Preeclampsia. Tromboz, Gemostaz i Reologiya = Thrombosis, Hemostasis and Rheology. 2010;4(44):13–30. (In Russ., abstract in Eng.). https://elibrary.ru/ndgjdp

- Melnikov A.P., Bogdanova E.V., Akhvlediani K.N. Changes in Haemocoagulation during Physiological Pregnancy. Russian Bulletin of Obstetrician-Gynecologist. 2023;23(2):26–33. (In Russ., abstract in Eng.). https://doi.org/10.17116/rosakush20232302126

- Melnikov A.P., Kazantseva V.D. Human Placental Development and Preeclampsia. Russian Bulletin of Obstetrician-Gynecologist. 2021;21(5):22–29. (In Russ., abstract in Eng.). https://doi.org/10.17116/rosakush20212105122

- Leontyeva N.V. Features of Hormonal Status during Pregnancy. Actual Problems of Theoretical and Clinical Medicine. 2022;1(35):22–27. (In Russ., abstract in Eng.). https://doi.org/10.24412/2790-1289-2022-1-2227

- Budykina T.S., Guryeva V.M., Verkholomova F.Yu. An Effective Tool to Evaluate the Hemostasis during Pregnancy: Dynamic Thrombophotometry (Thrombodynamics). Russian Bulletin of Obstetrician-Gynecologist. 2015;15(4):95–100. (In Russ., abstract in Eng.). https://doi.org/10.17116/rosakush201515495-100

- Vereina N. K., Sinitsyn S.P., Tchulkov V.S. The Dynamics of Indicators of Hemostasis in Case of Physiologically Progressing Pregnancy. Russian Clinical Laboratory Diagnostics. 2012;2:43–45. (In Russ., abstract in Eng.). https://elibrary.ru/oxffex

- Koloskov A.V. Hemostasis in Pregnancy and Inherited Bleeding Disorders. Health and Millenium Education. 2017;19(6):50–54. (In Russ., abstract in Eng.). https://elibrary.ru/xxycnj

- Momot A.P., Kudinova I.Yu., Elykomov V.A., Semenova N.A., Momot D.A., Belozerov D.E. Role of Blood Fibrinolytic Activity in Preventing Thrombosis in Normal Pregnancy. Doctor.Ru. Hematology. 2016;5(122):21–28. (In Russ., abstract in Eng.). https://doi.org/10.18411/d-2016-059

- Aouache R., Biquard L., Vaiman D., Miralles F. Oxidative Stress in Preeclampsia and Placental Diseases. International Journal of Molecular Sciences. 2018;19(5):1496. https://doi.org/10.3390/ijms19051496

- Joo E.H., Kim Y.R., Kim N., Jung J.E., Han S.H., Cho H.Y. Effect of Endogenic and Exogenic Oxidative Stress Triggers on Adverse Pregnancy Outcomes: Preeclampsia, Fetal Growth Restriction, Gestational Diabetes Mellitus and Preterm Birth. International Journal of Molecular Sciences. 2021;22(18):10122. https://doi.org/10.3390/ijms221810122

- Rogers M.S., Wang C.C., Tam W.H., Li C.Y., Chu K.O., Chu C.Y. Oxidative Stress in Midpregnancy as a Predictor of Gestational Hypertension and Pre-eclampsia. BJOG: an International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2006;113(9):1053–1059. https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.2006.01026.x

- Taravati A., Tohidi F. Comprehensive Analysis of Oxidative Stress Markers and Antioxidants Status in Preeclampsia. Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology. 2018;57(6):779–790. https://doi.org/10.1016/j.tjog.2018.10.002

- Taysi S., Tascan A.S., Ugur M.G., Demir M. Radicals, Oxidative / Nitrosative Stress and Preeclampsia. Mini Reviews in Medicinal Chemistry. 2019;19(3):178–193. https://doi.org/10.2174/1389557518666181015151350

- Shreeve N.E., Barry J.A., Deutsch L.R., Gomez K., Kadir R.A. Changes in Thromboelastography Parameters in Pregnancy, Labor, and the Immediate Postpartum Period. International Journal of Gynaecology and Obstetrics. 2016;134(3):290–293. https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2016.03.010

- Lidan H., Jianbo W., Liqin G., Jifen H., Lin L., Xiuyan W. The Diagnostic Efficacy of Thromboelastography (TEG) in Patients with Preeclampsia and its Association with Blood Coagulation. Open Life Sciences. 2019;14:335–341. https://doi.org/10.1515/biol-2019-0037

- Wang M., Hu Z., Cheng Q.X., Xu J., Liang Ch. The Ability of Thromboelastography Parameters to Predict Severe Pre-eclampsia When Measured During Early Pregnancy. International Journal of Gynaecology and Obstetrics. 2019;145(2):170–175. https://doi.org/10.1002/ijgo.12785

- Cornette J., Herzog E., Buijs E.A., Duvekot J.J., Rizopoulos D., Hop W.C.J. et al. Microcirculation in Women with Severe Pre-eclampsia and HELLP Syndrome: a Case-Control Study. BJOG: an International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2014;121(3):363–370. https://doi.org/10.1111/1471-0528.12475

Supplementary files