Том 1, № 1 (2025)

- Год: 2025

- Выпуск опубликован: 21.03.2025

- Статей: 8

- URL: https://medbiosci.ru/MedBiotech/issue/view/18187

Весь выпуск

Редакционная статья

10-12

10-12

Внутренние болезни

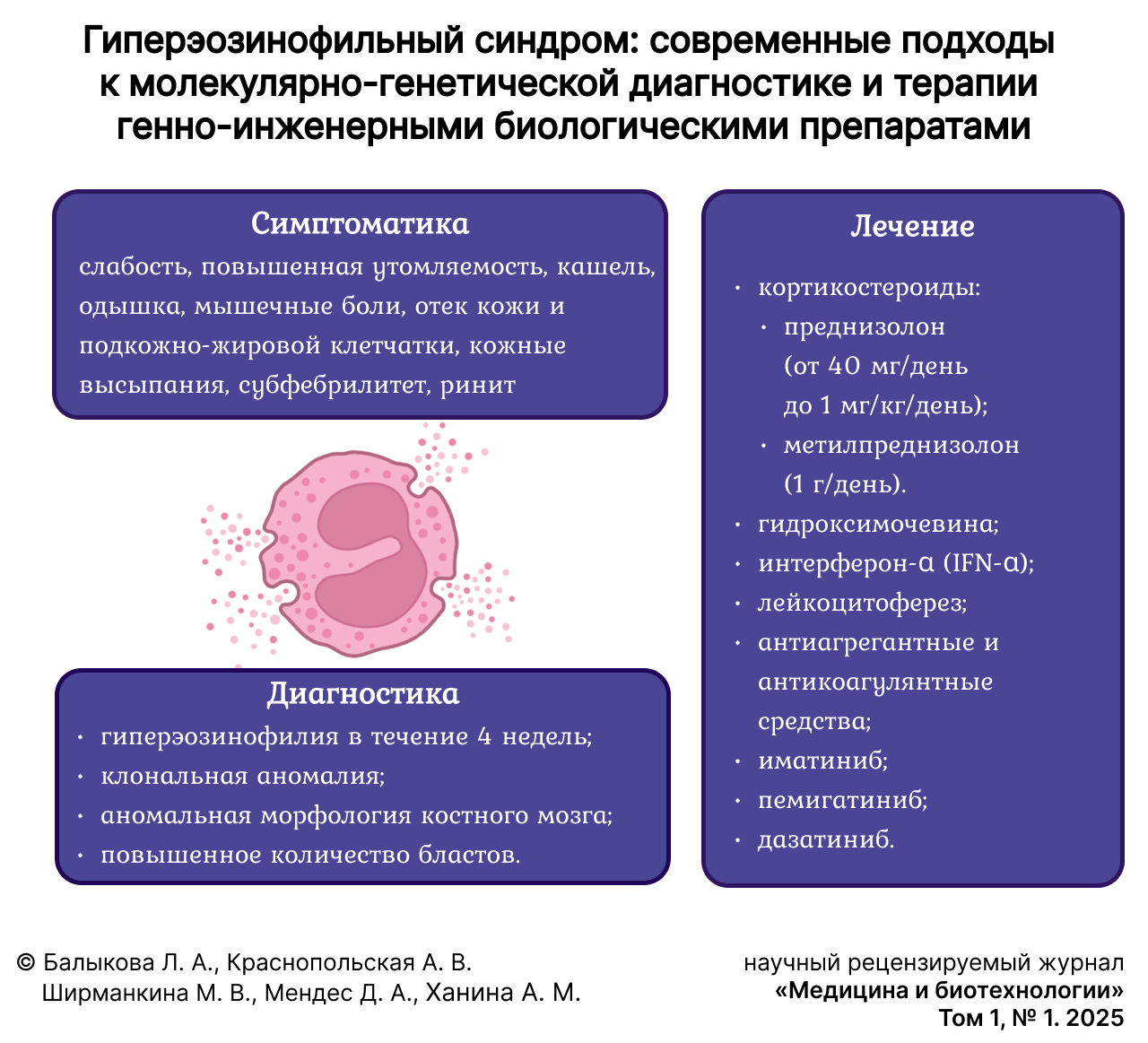

Гиперэозинофильный синдром: современные подходы к молекулярно-генетической диагностике и терапии генно-инженерными биологическими препаратами

Аннотация

Введение. В последние годы возрастает интерес исследователей к состояниям, сопровождающимся гиперэозинофилией, и возможностям терапии с применением генно-инженерных биологических препаратов. Гиперэозинофильный синдром является недостаточно изученной проблемой, которая охватывает ряд заболеваний, характеризующихся персистирующей эозинофилией с эозинофильным поражением внутренних органов. Цель исследования – систематизация данных научной литературы о новых методах диагностики и лечения гиперэозинофильного синдрома.

Материалы и методы. Проведен анализ научных работ, отобранных по ключевым словам «гиперэозинофилия», «гиперэозинофильный синдром», «молекулярно-генетические исследования», «идиопатический гиперэозинофильный синдром», «моноклональное антитело» из когорты полнотекстовых публикаций, представленных в научных электронных библиотеках eLibrary, PubMed, Scopus в 2005–2024 гг.

Результаты исследования. Гиперэозинофильный синдром является редким состоянием, в литературе представлено ограниченное количество научных наблюдений, в основном анализ отдельных клинических случаев. Крайне лимитированы данные о распространенности гиперэозинофильного синдрома в детской популяции. Причины синдрома вариабельны, а клиническая картина полиморфна, что осложняет путь к постановке диагноза. Решению проблемы способствует проведение молекулярно-генетического исследования с детекцией типа мутаций генов тирозинкиназы. В терапии препаратами первой линии являются глюкокортикостероиды. Показано, что более эффективными средствами лечения первичного гиперэозинофильного синдрома являются генно-инженерные биологические препараты, с патогенетически обоснованным применением которых связывают прогресс терапии.

Обсуждение и заключение. Гиперэозинофильный синдром чаще встречается у пациентов молодого и среднего возраста. Диагностические критерии включают устойчивую гиперэозинофилию с повреждением / дисфункцией органов и исключение других миелоидных новообразований. Применение генно-инженерных биологических препаратов позволяет преодолеть рефрактерность, снизить потребность в глюкокортикостероидах и предупредить развитие лекарственных осложнений.

13-23

13-23

Нарушения ритма сердца и проводимости у гериатрических пациентов с сердечно-сосудистой коморбидностью

Аннотация

Введение. Полиморбидность, характерная для гериатрических пациентов, оказывает комплексное воздействие на регуляторные механизмы сердечной деятельности, что существенно повышает вероятность развития нарушений ритма и проводимости по сравнению с более молодыми возрастными группами. Цель исследования – изучить частоту нарушений ритма и проводимости сердца у гериатрических пациентов с коморбидной сердечно-сосудистой патологией для установления гендерных особенностей.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 50 историй болезни пациентов кардиологического отделения Республиканской клинической больницы № 4 г. Саранск в 2024 г. Критериями включения в исследование служили старческий возраст от 75 до 89 лет, диагностированные нарушения ритма и проводимости сердца, наличие коморбидной сердечно-сосудистой патологии. Сравнительный анализ в группе проводился с учетом гендерного признака.

Результаты исследования. Доминирующим видом аритмий у 80 % гериатрических пациентов являлась фибрилляция предсердий (численность мужчин преобладала в 1,5 раза) с превалированием постоянной формы (в 62,5 % случаев); частота наджелудочковой и желудочковой экстрасистолий составила 28 % (без значимых гендерных различий), синдрома Вольфа – Паркинсона – Уайта – 8 % (в равной степени у мужчин и женщин), трепетания предсердий – 8 % (при трехкратном доминировании пациентов мужского пола), наджелудочковой пароксизмальной тахикардии – 2 % (у мужчин). Нарушения проводимости выявлены у 34 % пациентов (численность мужчин преобладала в 1,8 раза); в основном превалировала атриовентрикулярная блокада (AV-блокада) 1-й степени – в 47,1 % от общего числа случаев. Более тяжелые формы AV-блокады (2-й и 3-й степени) диагностировались у 17,6 % пациентов, блокада левой ножки пучка Гиса – у 35,3 %, при двукратном превалировании у мужчин. Постинфарктный кардиосклероз в 1,5 раза чаще отмечался у мужчин. Хроническая сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса в 2 раза чаще была диагностирована у мужчин с превалированием 2–4 функциональных классов. Артериальная гипертензия и острое нарушение мозгового кровообращения в анамнезе чаще выявлялись у мужчин; сахарный диабет 2-го типа и ожирение в 2 раза чаще отмечались у женщин. Установлены сильные положительные корреляции нарушений ритма и проводимости сердца у пациентов обоих полов с артериальной гипертензией, хронической сердечной недостаточностью и ишемической болезнью сердца.

Обсуждение и заключение. Причинами развития аритмий и их осложнений часто являются сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы. Коморбидность у гериатрических пациентов с нарушениями ритма и проводимости существенно повышает сердечно-сосудистый риск. Выявленные гендерные различия в заболеваемости гериатрических пациентов указывают на необходимость коррекции изменяемых факторов риска и тщательного мониторинга нарушений ритма и проводимости с сочетанной кардиоваскулярной патологией при планировании лечебной стратегии для достижения целевых уровней артериального давления, модуляции сердечной деятельности и контроля сопутствующей сердечно-сосудистой патологии.

32-40

32-40

Сложности диагностики абдоминального актиномикоза

Аннотация

Введение. Актиномикоз является оппортунистической инфекцией без специфических клинических признаков. Сложности в диагностике заболевания обусловливают отсутствие официальных статистических данных по заболеваемости актиномикозом. Цель исследования – проанализировать сведения об этиологии, патогенезе, клинических проявлениях, современных методах диагностики и лечения абдоминального актиномикоза.

Материалы и методы. Выполнен анализ 25 отечественных и зарубежных научных работ, опубликованных в 2000–2020 гг. и размещенных в электронных ресурсах eLibrary, CyberLeninka, PubMed и Google Scholar. Поиск литературы осуществлялся по ключевым словам: «актиномикоз», «абдоминальные инфекции», «этиология актиномикоза», «клиника актиномикоза», «бактериологическое исследование».

Результаты исследования. Имеющиеся данные свидетельствуют, что абдоминальный актиномикоз – тяжелое заболевание бактериальной природы, не обладающее специфическими клиническими признаками и часто имитирующее развитие карциномы толстого кишечника. Важнейшим фактором риска является иммунодефицитное состояние. При поражении отделов толстого кишечника чаще процесс локализуется в илеоцекальной области. Основными методами диагностики остаются бактериологическое и гистологическое исследование. В качестве дополнительных методов информативными являются магнитно-резонансная томография, колоноскопия и ультразвуковое исследование органов брюшной полости. Заболевание излечимо, часто для полного выздоровления применение антибиотиков необходимо дополнять хирургическим лечением.

Обсуждение и заключение. Практическим врачам следует помнить о трудностях диагностики и коварстве абдоминального актиномикоза, что требует дальнейшего изучения проблемы и модернизации способов микробиологического и молекулярно-генетического исследований. В сложных клинических случаях применение и выбор дополнительных методов исследования определяются локализацией патологического процесса.

24-31

24-31

Патологическая физиология

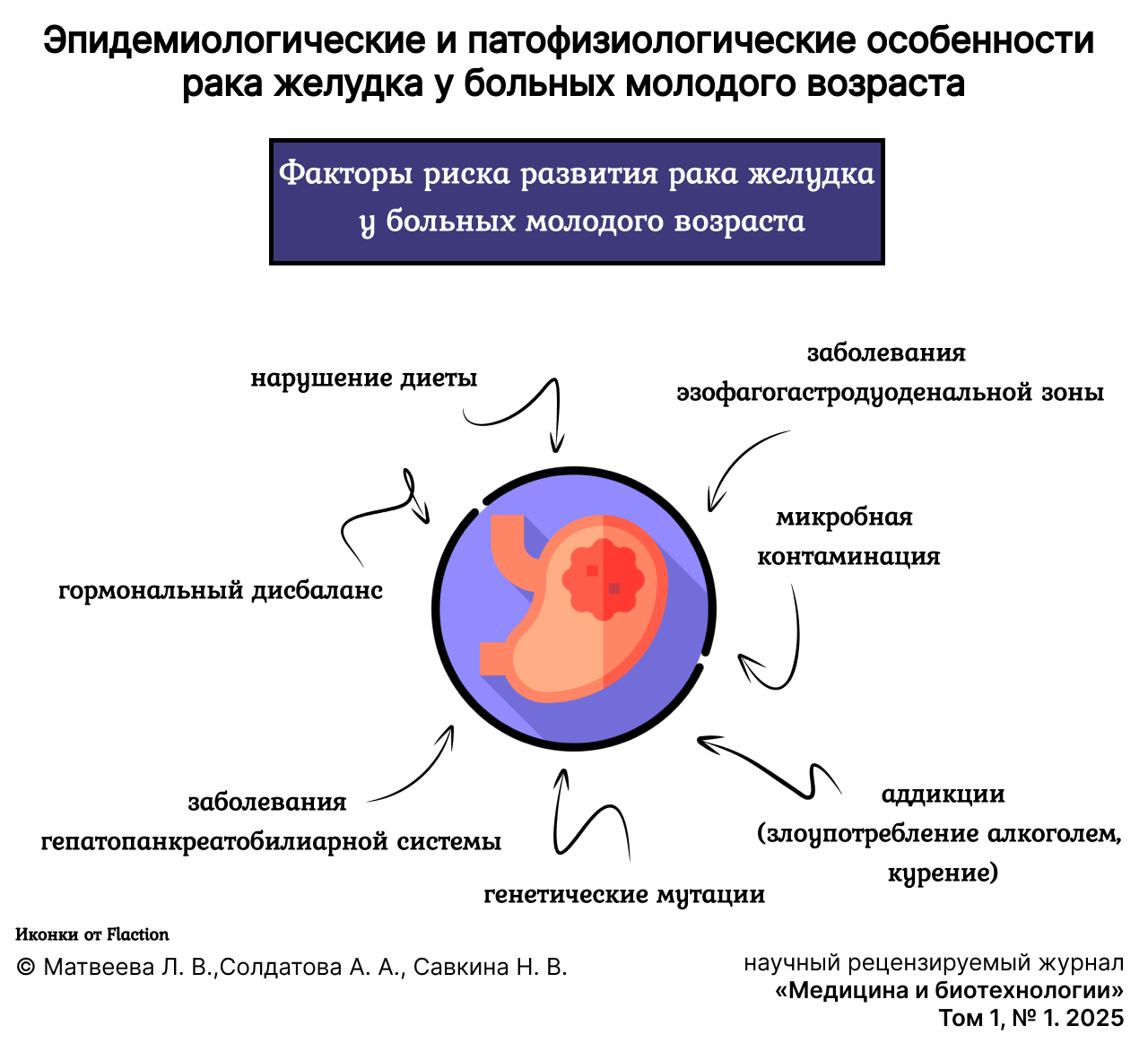

Эпидемиологические и патофизиологические особенности рака желудка у больных молодого возраста

Аннотация

Введение. Рак желудка сохраняет значимые позиции среди злокачественных новообразований по темпам заболеваемости и онкоспецифической летальности, чаще развивается у гериатрических пациентов. В последние годы наметилась тенденция к увеличению онкозаболеваемости молодых людей. Цель исследования – установить эпидемиологические и патофизиологические особенности рака желудка у пациентов молодого возраста.

Материалы и методы. Тематический поиск научных работ проводился по ключевым словам «ранний рак желудка», «онкобольные молодого возраста», «заболеваемость раком желудка», «онкоспецифическая летальность», «выживаемость онкобольных», «факторы риска опухолевой прогрессии» в когорте полнотекстовых публикаций, представленных в научных электронных библиотеках eLibrary, PubMed, Scopus в 2015–2024 гг.

Результаты исследования. Распределение больных раком желудка по возрасту установило наибольшую долю пациентов моложе 50 лет от числа заболевших и умерших в странах Африки, наименьшую – в европейских странах. Злокачественные новообразования желудка в молодом возрасте обычно не имеют клинических признаков, особенно при диффузном типе рака, что может быть обусловлено не вовлеченностью других органов, а появлением клинической симптоматики при первичной диссеминации – развитием осложнений. Факторами риска для развития рака желудка являются нарушения диеты, аддикции, заболевания эзофагогастродуоденальной зоны и гепатопанкреатобилиарной системы, генетические мутации, микробная контаминация, гормональный дисбаланс. Отмечается ассоциация высокой частоты диффузного типа рака желудка с экспрессией рецепторов эстрогена у молодых женщин, имеющих неблагоприятный прогноз, сочетание опухолевой прогрессии с усилением дисбиоза гастродуоденальной зоны, высокая частота лимфогенных метастазов. У молодых больных местно-распространенный и первично-диссеминированный неопролиферативные процессы являются доминирующими, как и диффузный тип поражения желудка при высокой степени злокачественности опухоли.

Обсуждение и заключение. Перспективным представляется уточнение патогенетических механизмов гастроканцерогенеза в аспекте исследования эстрогензависимой пролиферации эпителиоцитов желудка, вариативности индуцирующего иммунного и медиаторного сигналинга при желудочном патомикробиоценозе, вероятности истинных реверсий при изменении образа жизни.

41-50

41-50

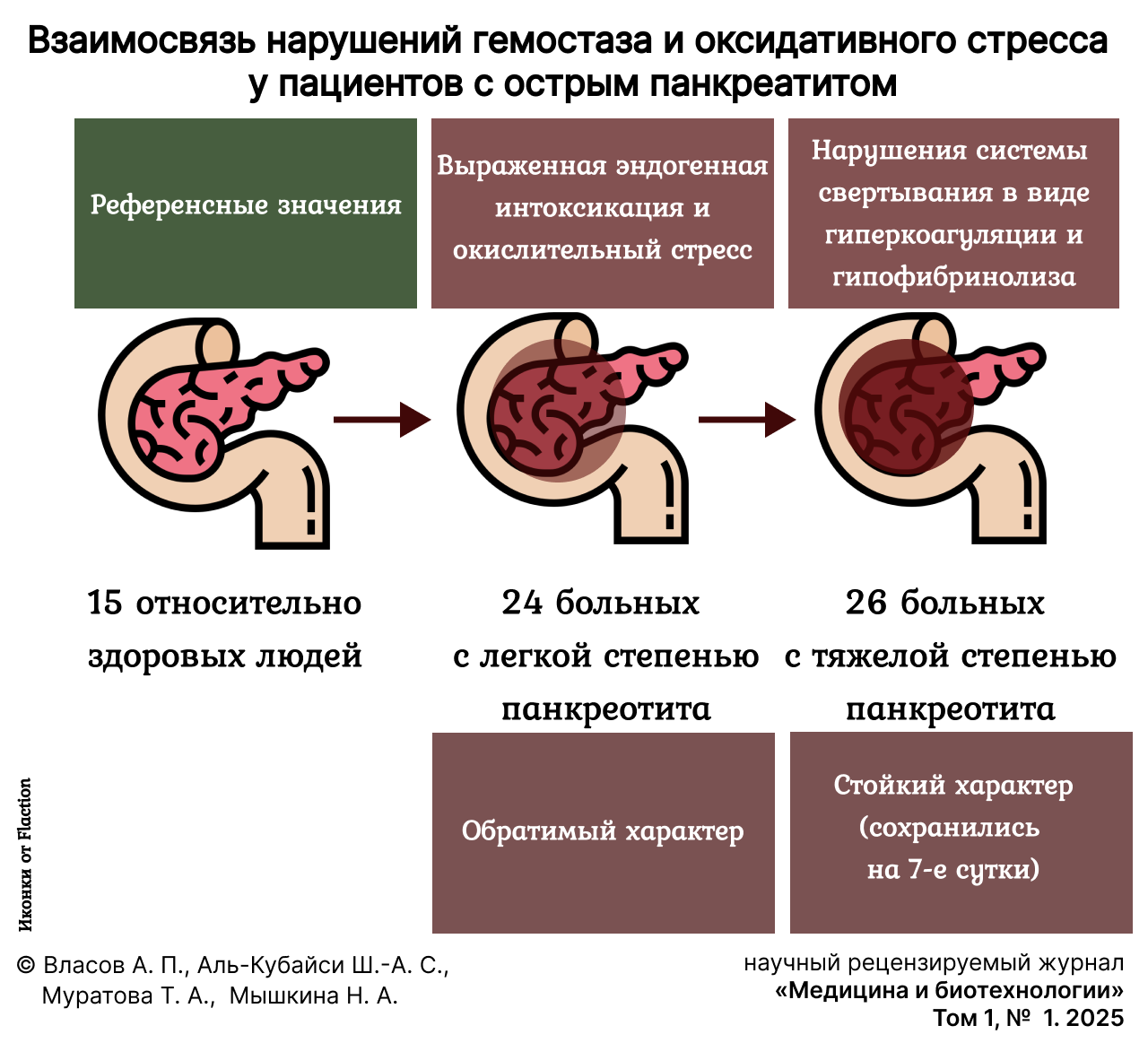

Взаимосвязь нарушений гемостаза и оксидативного стресса у пациентов с острым панкреатитом

Аннотация

Введение. Система гемостаза играет важную роль в утяжелении патогенетических процессов острого панкреатита и развитии осложнений, но до сих пор изучена недостаточно. Цель исследования – изучить патогенетическую взаимосвязь окислительного стресса с состоянием системы свертывания у пациентов с острым панкреатитом.

Материалы и методы. Исследовано 50 больных с острым панкреатитом, они разделены на две группы: первая (n = 24) – с легкой степенью заболевания, вторая (n = 26) – с тяжелой. С целью определения взаимосвязи нарушений гемостаза и оксидативного стресса у пациентов была проведена оценка эндотоксикоза, активности перекисного окисления липидов и функционального состояния системы гемостаза.

Результаты исследования. У изучаемых больных в раннем сроке госпитализации отмечено развитие эндогенной интоксикации (увеличение содержания индекса токсичности в плазме крови), интенсификации перекисного окисления липидов (повышение уровня диеновых конъюгатов). Анализ состояния системы свертывания выявил гиперкоагуляцию (укорочение реактивного времени) и гипофибринолиз (удлинение значения показателя лизиса сгустка).

Обсуждение и заключение. Развитие раннего окислительного стресса на фоне эндотоксикоза при остром панкреатите ведет к активации транскрипционных факторов, дисбалансу цитокиновой системы, расстройству коагуляционно-фибринолитической системы, отложению (микро)сосудистых тромбов, ишемии тканей и дисфункции органов. В присутствии окислительного стресса прогрессирует патологический процесс заболевания путем расстройства системы гемостаза, приводя к утяжелению течения заболевания. Выявленные изменения могут быть эффективны при коррекции терапии больных острым панкреатитом.

51-58

51-58

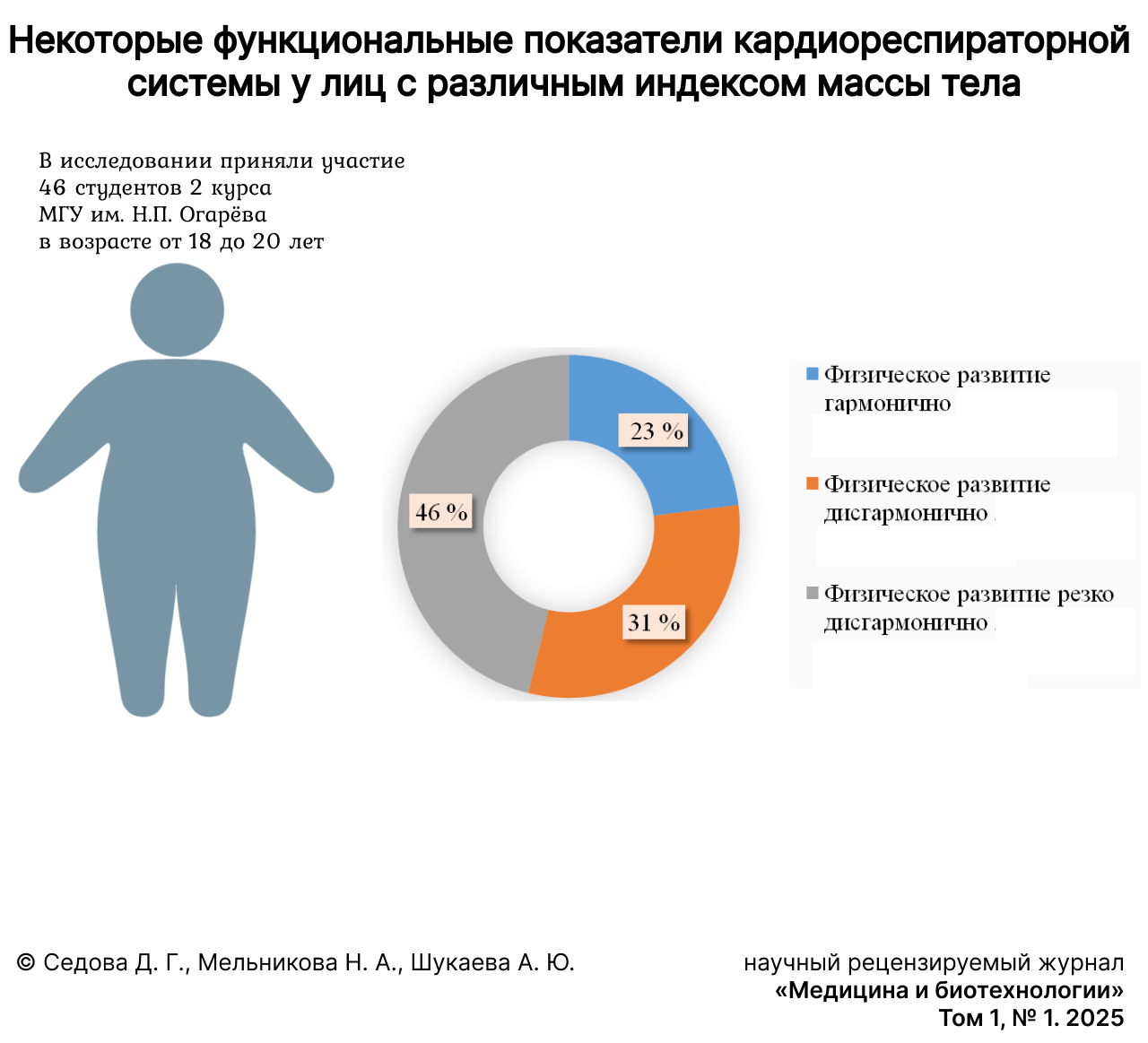

Некоторые функциональные показатели кардиореспираторной системы у лиц с различным индексом массы тела

Аннотация

Введение. В процессе поддержания жизнедеятельности организма важная роль принадлежит кардиореспираторной системе, регулирующей состояние мышечной массы человека и другие антропометрические параметры. Интерес к изучению влияния различных факторов на антропометрический статус человека обусловлен возрастающей распространенностью сердечно-сосудистых заболеваний. Цель исследования – анализ функциональных показателей кардиореспираторной системы у лиц с различным индексом массы тела.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Национального исследовательского Мордовского государственного университета с участием студентов в возрасте от 18 до 20 лет. Для оценки физического развития использовались росто-весовые показатели, на их основе был рассчитан индекс массы тела, также производили замеры мышечной силы, артериального давления, осуществляли функциональные пробы с задержкой дыхания. После обработки массива данных были сделаны выводы о гармоничности физического развития.

Результаты исследования. Установлено, что тип телосложения и физическое развитие связаны с состоянием кардиореспираторной системы: у людей с недостаточной и избыточной массой тела наблюдаются дисгармоничное физическое развитие и отклонения в показателях, тогда как у лиц с нормальным индексом массы тела – гармоничное развитие и нормальные функциональные показатели.

Обсуждение и заключение. Выявленные ассоциативные связи между индексом массы тела и функциональными показателями кардиореспираторной системы подчеркивают важность учета антропометрических данных при оценке состояния здоровья человека.

59-66

59-66

Случай из клинической практики

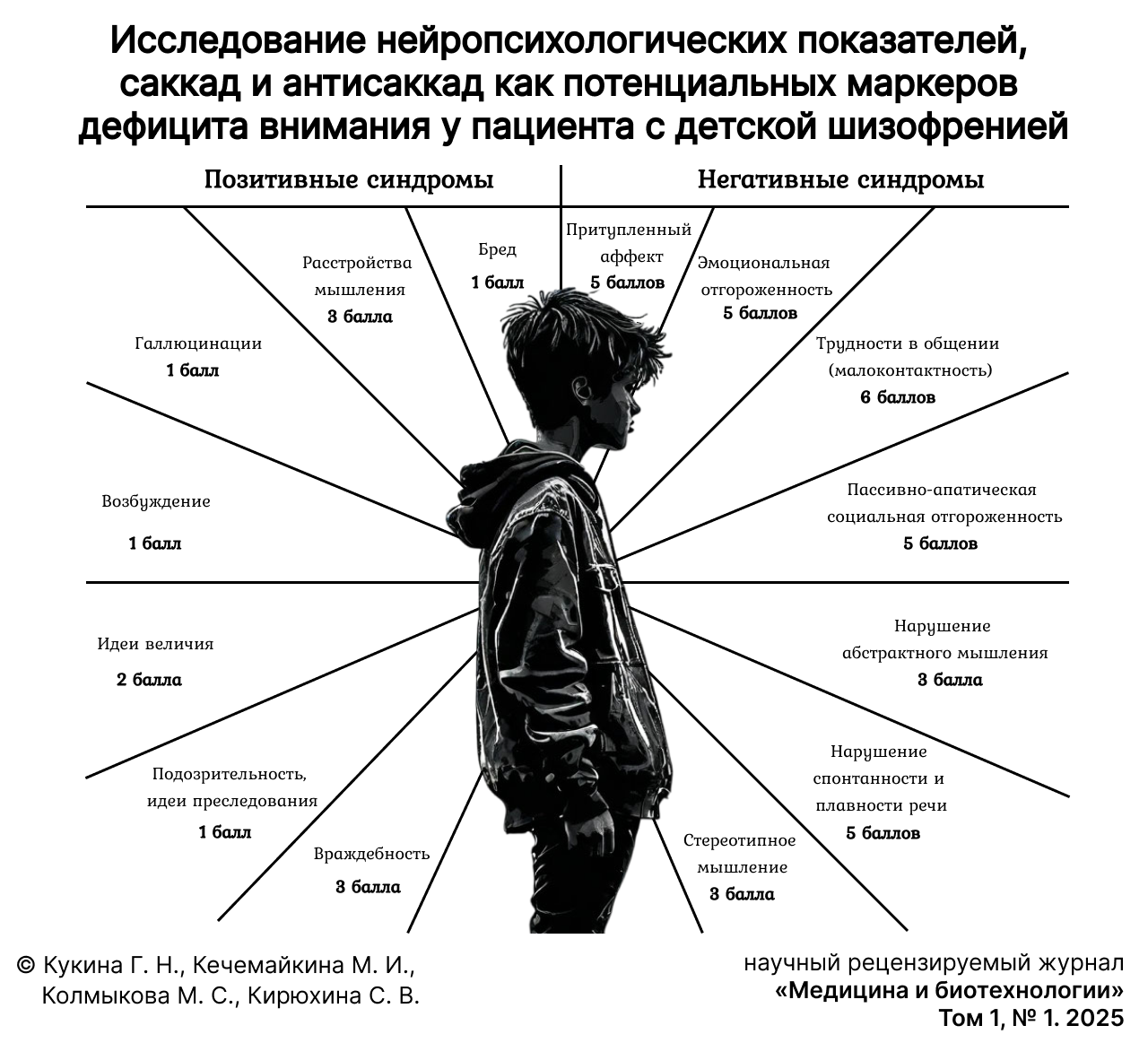

Исследование нейропсихологических показателей, саккад и антисаккад как потенциальных маркеров дефицита внимания у пациента с детской шизофренией

Аннотация

Введение. Несмотря на невысокую распространенность в детской популяции (менее 1 %), детская шизофрения является актуальной проблемой в психиатрии во всем мире из-за отсутствия единого подхода к нозологической принадлежности, недостаточной разработанности критериев ранней диагностики данного заболевания. Выявление нейропсихологических нарушений в раннем детском возрасте может помочь в формировании потенциальных групп риска по детской шизофрении, что повысит настороженность относительно определенных контингентов пациентов и позволит своевременно поставить диагноз. Цель исследования – изучение течения и клинических проявлений психопатологического процесса, роли нейропсихологических показателей, саккад и антисаккад как потенциальных маркеров дефицита внимания при детской шизофрении.

Материалы и методы. В статье представлен клинический случай больного Б., 14 лет, с детским типом шизофрении, коморбидной с глазными неврологическими расстройствами. При исследовании применялись клинический, психометрический и психопатологический методы, лабораторные и инструментальные методы, консультации специалистов. Проводили оценку по шкале позитивных и негативных симптомов, степень социальной дезадаптации определяли с помощью шкалы повседневного социального функционирования, наличие саккад и антисаккад регистрировали на диагностическом оборудовании «Видеонистагмограф».

Результаты исследования. При исследовании 14-летнего пациента с детским типом шизофрении выявлены стойкие необратимые выраженные нарушения психических функций, которые требуют оказания мер социальной защиты и установления категории «ребенок-инвалид» до 18-летия. Наличие ограничений способностей к самообслуживанию, обучению, общению, ориентации, контролю за своим поведением 2-й степени является основанием для разработки индивидуальной программы реабилитации и абилитации. Исследование спонтанных вестибулярных реакций, наличия спонтанного нистагма, саккад и антисаккад у данного пациента при проведении позиционных тестов выявило множество квадратноволновых горизонтальных среднеамплитудных толчкообразных подергиваний глаз (саккады), что может служить маркерами дефицита внимания при детской шизофрении.

Обсуждение и заключение. При анализе данного клинического случая прослеживается связь психопатологического процесса с осложненным течением беременности и родов. На ранних этапах развития заболевания были выявлены аутистические расстройства. Сложности в постановке диагноза были сопряжены с отсутствием продуктивной симптоматики, характерной для шизофрении. Выявленный стойкий выраженный обсессивно-фобический синдром и расстройства внимания развивались параллельно с появлением квадратноволновых горизонтальных среднеамплитудных толчкообразных саккад. Комплексный подход к оценке анамнестических данных и результатов дополнительных методов исследования позволил своевременно диагностировать детский тип шизофрении. Таким образом, диагностика детской шизофрении должна быть комплексной и сочетать в себе клинический, психометрический, нейропсихологический и психопатологический методы.

67-81

67-81